「パクリ」と「カブリ」の違いって、気づけていますか?(「カブリ」の生まれるメカニズム)

小説投稿サイトを巡る問題で「あるある」なのが「パクった」「パクられた」問題です。

ですが皆さん、「パクリ」とは何なのか、深く考えてみたことはありますか?

自分は以前から「パクリ」とは別に「カブリ」という言葉を使い、両者を区別しています。

■「パクリ」は意図的な盗作、「カブリ」は偶然似てしまうこと

そもそも「パクリ」という言葉は、創作以外でも「物を盗む」という意味で使われている言葉ですよね?

なので自分は、創作の場における「パクリ」を「他人のアイディアやストーリー等を意図的に真似する(盗む)こと」と定義しています。

ですが創作の場では「偶然内容が似てしまう」ということもありますよね?

「パクったも何も、そもそもその作品、言われて初めて知ったんですけど」…ということもあるかと思われます。

なので、そんな「偶然似てしまう」現象を、自分は「カブリ」と呼んでいます。

「パクリ」はオリジナルの作者の努力や工夫を踏みにじる赦されない行為ですが、「カブリ」はそもそも本人が意識してやっていることではないので「罪とまでは言えない」と自分は思っています。

「パクリ」には「『パクリ』と『オマージュ』、あるいは『パロディ』との境界線は?」という問題もあるのですが…

無名のアマチュア作品には「オマージュ」も「パロディ」も成立しないと思っていますので、ここでは脇に置いておきます。

(「オマージュ」も「パロディ」も、読者に元ネタが通じてこそ意味のあるものですよね?)

■「カブリ」はなぜ生まれるのか?

創作以外でも、たとえば学校や職場で「たまたま着ている服がカブってしまった」…なんてこと、ありますよね?

たとえばカブってしまった相手と生活圏内が一緒なら、同じ店やサイトで服を買っているかも知れません。

あるいはファッションにはトレンドがあり、一度何かが流行すると、どこの店・どこのサイトでも似たような服が大量に出回ります。

売っている服がそもそも似ている、オススメされる服がそもそも似ているなら、カブリが生まれるのも当たり前ですよね?

創作でも似たようなことが起こります。

人間は無からアイディアを生み出しているわけではなく、身の周りにある「何か」からヒントをもらって発想を膨らませています。

同じ時代・同じ国に生きていれば、自然と「目にするもの」も似てきます。

たとえば今の時代、ここまで異世界ファンタジーが市民権を得ているのは、幼い頃からそんな世界観に「馴染み」があるから――

「剣」や「魔法」や「エルフ」が登場するゲームやエンタメ作品に、幼い頃から触れてきた人間が多いからではないでしょうか?

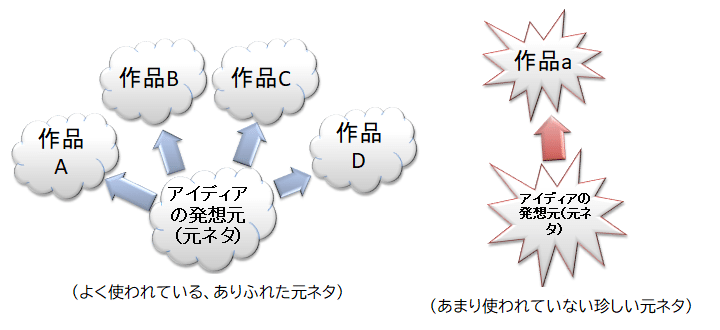

アイディアの発想元、すなわち「元ネタ」が同じなら、似たようなアイディアが出て来てしまっても不思議はありません。

特に、元ネタが「爆発的人気作品」だとしたら、同じ作品から似たようなアイディアを得ている人間が他にも大勢いることでしょう。

(人気であるということは、それだけ数多くの人間に影響を与えているということです。)

物心つくかつかないかの頃に観たアニメや、普段なにげなく見ている日常風景が、知らず知らずのうちに記憶の深層に刷り込まれ、無意識のうちに影響している…なんてパターンもあるかも知れません。

あるいは小説界隈での「トレンド」が「カブリ」を大量発生させる例もあります。

ファッションと同じように、投稿小説の世界にもトレンドがあり、その時々で「人気」の要素というものがあります。

そしてそれはランキングの上位作品などを見て行けばカンタンに分かるものなのです。

なので、そんなトレンドを「研究」し、それを「まるごと」自作品に取り入れている物書きさんも多いのではないかと思われます。

皆が皆、同じ要素、同じ世界観、同じような展開を追っていったなら、当然「似たような作品」が大量に発生しますよね?

■「ネーミング」でカブりが生まれやすい理由

「カブり」は設定やストーリーだけでなく、ネーミング(キャラ名、技名など)でも起こります。

これも上に書いた理由と同じで「同じ時代・同じ国に生きていると、知る言葉も似たり寄ったりになるから」なのですが…

(ネーミングは自分の頭の中にある「言葉」をそのまま使ったりアレンジしたりして作るものです。)

さらに技名に関して言うと「技の意味やエフェクトをストレートに名付けに使うとカブりやすい」というのがあります。

たとえばファンタジー小説(洋風)で「火の玉」を敵にぶつける技があるとします。

その技の名前を「見た目」からストレートに付けるとしたら、「火=ファイア」+「玉=ボール」で「ファイア・ボール」になりますよね?

火なのに「ウォーター」など、全く関係ない単語を付けるわけにはいきませんし、「火の玉」と言われてパッと頭に浮かぶ「名前」って、同じ時代・同じ国で英語を習ってきた人間なら、皆だいたい一緒なのではないでしょうか?

つまり、皆が皆「そのまんま」のストレートな名付けをしていたなら、同じ見た目、似たような効果の技は皆「同じ名前」になってしまうということです。

英語ではなくドイツ語などの別言語にするという手もありますが、それも他に使っている人がいないとは限りません(…というか、調べてはいませんがきっといると思います)。

あと、技名を「ダジャレ」や「言葉遊び」でつけるというのも、よくあるネーミング手法なのですが…

(例:ドラゴン○ールの必殺技「かめはめ波」がハワイの「カメハメハ大王」を元ネタとする言葉遊びな件など。)

これも気をつけないと、普通にカブりが生まれます。

なぜなら、技名を「ダジャレ」や「言葉遊び」で付けるということ自体が、既にかなり「あるある」なテクニックで、皆が真似したがる類のものだからです。

(特に少年マンガ系バトルマンガ好きなら、一度はそういうの、付けてみたくなりますよね?)

技の形が似ていて、同じく「ダジャレ」や「言葉遊び」でネーミングしていて、さらに元ネタがカブってしまったなら…

同じ技名が生まれてしまったとしても、全く不思議ではありません。

(そもそも「読者に通じる」ダジャレや言葉遊びでないとダメなので、元ネタはある程度メジャーなものにならざるを得ないのです。)

■「カブリ」は罪とは言えないが、良いこととも言えない(似たものばかりで埋もれてしまう)

「カブリ」は「罪とまでは言えない」と上で書きましたが…

だからと言って「カブリ」で同じような作品が溢れることを「良いこと」だとも思っていません。

理由はズバリ、作品に「新鮮さ」が無くなるからです。

「脳は新しい情報を好む」と言いますが…

「カブリ」だらけになってしまえば、どの作品を読んでも「どこかで読んだような話」ばかりで、新鮮さも何もありませんよね?

読者の中には「新しさ」よりも「王道の安心感」を求める方もいらっしゃるでしょうが…

「どこかで読んだような設定」の「どこかで読んだような展開」では「インパクト」の面で読者の胸に刺さらないのです。

それは同じような「どこかで読んだような話」の中に埋もれ、印象として残らず、思い出してももらえなくなります。

(あるいは他の作品と「ごっちゃ」になって間違えられてしまったり…。)

「カブリ」では「ありふれた娯楽の1つ」にはなれても、「唯一無二の傑作」にはなり得ないのです。

■「カブリ」から脱却するには…

他作品と「カブらない」ためには、どうすれば良いのか?

答えの1つは「アイディアの源」自体をレアなものにする――他の物書きが選ばない「レアな元ネタ」を選ぶことです。

カブリが大量発生するのは、皆が皆同じ元ネタを使っているから…

たとえば、皆が皆「テンプレな異世界」を舞台にしているからです。

ならば、まだ使われていない珍しい神話をネタにしてみたり、まだ知られていない珍しい史実をネタにしてみたりすれば、他人とカブることはありません。

…ただし、これにはリスクが伴います。

「まだ皆に知られていないネタ」ということは、つまり「ものすごくマイナー」ということでもあります。

人間という生き物は厄介で、「今までにない新しいものを求めている」くせに、その一方で「未知なものに対しては躊躇する」という側面も持っています(「保守的な読者」は特に、この傾向が強いかと思われます)。

つまり、あまりに珍し過ぎると「警戒」されて、なかなか受け入れられない可能性もあるということです(逆に「珍しもの好きな読者」なら喜んで受け入れてくれる可能性もあるわけですが)。

もう1つの方法は「元ネタは同じでも、ひねりを加えて『違い』を出す」ということです。

「ネーミングのカブり」の所でも書きましたが…

元ネタから「そのまんま」、ストレートに発想すると「皆が皆同じもの」になってしまいがちです。

ならばストレートに発想しないで「ひねり」を入れれば良いのです。

…まぁアイディアを「ひねる」にはセンスを磨かなければいけませんので、「言うのはカンタン、やるのは難しい」ことではあるのですが…。

■「カブリ」が避けられないなら「それでなくてはいけない理由」を付けて差別化を

他作品と「カブる」ということは、そのネタが「独自の発想」ではなく「他の作者でも思いつけるアイディア」だということです。

なので自分は他作品とのカブリを見つけるたびに「自分の発想力はまだまだだ…」「これでもまだ凡庸なアイディアってことか…」と凹んでいました。

以前などは、タイトルや固有名詞をつける前にエゴサして「カブリ」が無いか調べていたくらいなのですが…

星の数ほどあるWeb小説の細かなネーミングの1つ1つなど、検索で調べ尽くせるものではないでしょうし…

「カブリが無い!」と安心して名付けたら、後から「カブリ」が出て来る…ということもあります。

なので最近では最早「諦めの境地」に達していますし、時には「プロのクリエイターとカブるなら、むしろ発想がプロ並みってことだろう」と自らを慰めたりもしています…😅

昔は小説連載前に、類似タイトルが無いか #エゴサ してました。

— 津籠 睦月【つごもり むつき(※HN)】 (@mutsukitsugomor) February 24, 2019

が、連載開始数年経ってから

とあるアニメの各話タイトルに激似なモノが出現…

「後からカブり」は防げん…と

今はもう諦めてます。#web小説#花咲く夜に君の名を呼ぶ#しかも1文字違い#同じ電波拾った説https://t.co/TDrarXb9z8 pic.twitter.com/t3fuZpVxfh

そもそも「カブリ」は「同じ時代・同じ国」どころか、遥か古代、全く別の国の間でさえ発生しています。

(たとえば日本神話のイザナギと、ギリシア神話のオルフェウスなど、全く違う国の神話・伝説でなぜか「似たようなエピソード」や「似たような神」が存在することって、結構ありますよね?)

それを考えると「人間の発想」というのは、そもそも「似たり寄ったり」なものなのかも知れません。

なので自分は「良いアイディア」を思いついても、それが「他の誰にも思いつけない唯一無二のアイディア」だとは思わないようにしています。

むしろ「星の数ほど作品があれば、カブリは避けられないこと」と思い、アイディアをより洗練させるよう努力します。

過去記事でも既に書いていますが…↓

「カブリが避けられない」なら、せめてそれを「カブったアイディアの中で一番クオリティーの高いもの」にしておきたいのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?