高校生もビジネスパーソンも悩みは一緒!?

某高校硬式野球部3年生向けのキャリアデザイン講座、全3回が先日終了。

みんなのこれからの行動の指針になる大事なこと(価値観)を中心に、どんなスタンスで自分という車を操縦していくのか、少しは考えてくれたようで有意義な時間を過ごすことができた。これでみんなと会うのは最後かもしれない。他にもみんなに価値提供できることはないか、無意識に尋ねていた。

「学年には多くの生徒がいますが、それぞれの価値観はバラバラ。それは尊重したい。でも、そのような人たちをまとめていくためにはどうしたらいいですか?」

という質問がでた。

話を詳しく聞いていくと、どうやら、卒業式で行う「合唱」の実行委員にここにいる5人が選ばれており、今日はじめての練習会をしたが、うまくまとめることができずに悩んでいる、ということだそう。

「何を解決したいの?」と聞いたところ、

自分たちの思いが伝わらない、自分たちは合唱に価値があると思って率先してやってるのに、協力的じゃない人や言うことを聞いてくれない人がいるととても腹立たしい・・・もっと一体感をつくりたい、とのこと。

「みんなが考える一体感って具体的には?」と聞いたところ、

みんなが合唱を価値あるものに感じ、一つの目的に向かって、協力して進めることだ、とのこと。

そのとき実行委員ではない野球部員からこんな言葉が

「みんなの気持ちはわかるが、指示が曖昧だと思った。並んでっていわれても、どう並んでいいのかわからなかったし・・・自分たちは言いたいこといってるけど、自分たちもできてないやんって思っちゃったわ。」

お、さすが、3年間共同生活してきた野球部の関係性!

言いにくいことも言い合える、いいチームをつくりましたね監督さん…!

内心、会社の中でもあるあるな構図が生まれていると思った。思いのある推進者が率先し、組織に新しいことを実装しようとするときのジレンマ。変われといっても変われない。言ってもわかってくれない。どうすれば人は動くのか?こんなふうに思うことが会社の中でよくあったな…(今もかも)

今回は、以下の点を3年生に情報共有。

3年生たちはどう考えただろうか…

人は変えられない

まず、大前提として、人は変えれない。人はコントロールできない。なぜなら、モノではないから。みんなは相手をモノとしてみていないか?操作可能なロボットとしてみていないか?よくわからない相手から「お前の行動を変えろ」と言われて変えれると思うか?もちろん、恐い先生に言われたら一時的には変わるかもしれない。でもそれは長続きするのか?あるいは、先生がいるときだけ行動を変えようとしないか?あくまで行動を変える主体は相手だ。自分が変える(た)ではなく、相手が変わる(った)のである。その前提に立たないと、「自分の期待通りに動かないやつはダメなやつだ」とネガティブな思考に陥るだけだ。気を付けたほうがいい。

自主性と主体性

こんな話がある。野球部に新1年生が入部してきた。監督は言った。「入部ありがとう!期待している!ただ、みんなはまだ技術的には上級生に劣るし、部活のこともわからない。だから、まずは上級生のサポートをしてほしい。明日からは朝練の準備をしてチームに貢献してほしい。」新1年生は初めのうちは教えてもらいながらであったが、ゆくゆくは誰にも言われず練習準備ができるようになった。これは、自主性か、主体性か。もう1つのパターン、同じような場面で監督は言った。「今の君たちがこのチームに貢献できることは何?」新1年生は考えて考えて、今の自分たちにできることは上級生のサポートだと結論を出した。新1年生は必要なことを自分たちで聞き出し、結果として、誰にも言われずに練習準備ができるようになった。これは、自主性か主体性か。答えは、前者が自主性で後者が主体性。何が違うのか、やるべきことをだれが決めたのか、ということ。自主性にはややリスクがあるように思う。やらされ感が出やすい、そうなると気持ちが入らなくなり、身が入らなくなる。思考プロセスも少なく、新たな可能性が生まれにくい。一方、主体性は、自分たちで考え、自分たちで行動を起こした。自分事化されている状態は新たな発想を生み出し、なにより、行動に前向きな意味づけを与える。みんなはどちらを引き出したいと思うだろうか?

問いの重要性

前記の話を踏まえると、いかに「問い」が重要であるかがわかる。よく行動が変わらない様子を見て「もっと考えて行動しろよ」という声を耳にする。しかし、もっと考えろと言われて、しっかり考えれた試しがない。どちらかというと、またやっちまった、とか、うざっ、っていう気持ちの方が上回ることの方が多い気がする。この場合は思考が働かない。では思考が働く場合はどんな時なのか。問いが頭に思い浮かんでいるときではないか。つまり、主体性は問いが起点となって育まれるということ。みんなも”問い”をヒントに思考をめぐらしてもらう機会をつくってはどうか?

思考へのアプローチ

人は何を起点に行動するのだろうか?行動心理学では、考えるから行動する、つまり行動の前には思考がある、と考える。そして、その思考の前にはその人のメンタルモデル(無意識下でのものの見方/前提/価値観)があるとされる。大抵の場合、学校の場でも、職場でも行動へのアプローチにフォーカスが当たることが多い。もっと勉強しろ、もっと成果を出せ、という具合に。でもそれでは行動はいつまでたっても変わらない。たとえ一時的に変わっても習慣レベルまでには至らない。だから、思考やメンタルモデルを変容する働きかけを行う必要があるということだ(ただし、前述のとおりこれはマインドコントロールという話では断じてない)。その働きかけこそ、問いかけ、ということではないだろうか?みんなはどう思うだろうか?

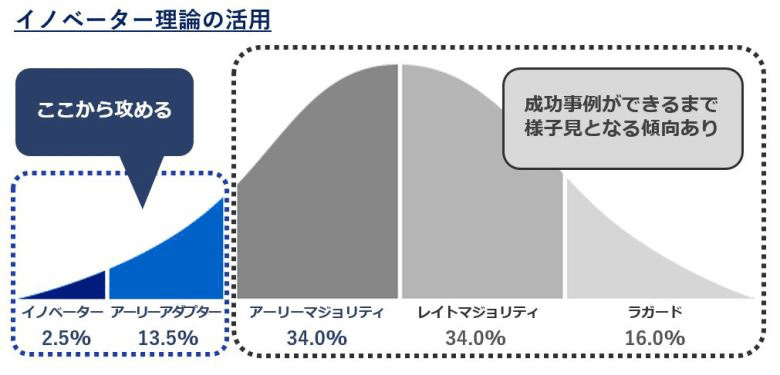

イノベーター理論

最後にイノベーター理論のお話。イノベーター理論というのは、マーケティング理論の一種であるが、これは組織にも応用されることが多い。これは、新しいことを浸透させるとき、共感者・協力者が一定の割合に達すると急速に全体に波及していくということ。みんなはついてこない層にフォーカスを当てていたが、フォーカスを当てるべきは関心層であるということ。この理論に基づけば、みんなと思いを同じくする人を16%までもってくると、音が鳴って集団が変わっていくということになる。だから、まずは関心層を味方につける取組みを行ってみてはどうだろうか?

と、ここまで私が会社の中で培ってきた知識を学生たちに共有をした。

こんな話は学校では学ばないそうだ。

「この話を踏まえて、明日、実行委員で作成会議してみます」

応援してます!

こんなことは考えなくても、なんだかんだうまくいくのが青春時代な気もするが、彼らがどんな行動を起こしていくのか、どんな結末を迎えるのか、今から楽しみだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?