第327回/アンプ・スリム化への決定版!?[炭山アキラ]

少々旧聞に属する話で恐縮だが、月刊ステレオ誌の2022年4月号で「アンプ・スリム化計画」という特集が組まれた。私は特集自体の執筆陣には絡んでいないのだが、1人の読者として強く感銘を受けた記事だった。このところステレオ誌はなかなか快調だが、それでも近年稀に見る名企画だったのではないかと思う。

中でも、巻頭を飾った井上千岳氏のミニマルオーディオ論は実に面白かった。リスニングルームという概念を廃して、居住空間の空気容量にふさわしいサイズのスピーカーから好みに合うものを選択し、それを必要十分にドライブするアンプとソース機器群を組み合わせるという考え方は、とかく重厚長大へ傾きがちなオーディオマニアの世界にあって、ある種のアンチテーゼを投げかけるとともに、一服の涼風を吹き込ませてくれたのではないかと感じている。

12cmアルミ・クリスタルライン振動板を持つウーファーと、

音波を放射する形状としてある種の理想といわれるJET型トゥイーターを組み合わせた

2ウェイ・バスレフ型で、キャビも頑丈なアルミ製、外形寸法は123W×208H×282Dmmと、

にわかには信じられないくらいに小さい。

オーディオ業界人の中でおそらく最も小さな"基準"をお使いの人だろう。

鈴木裕さんのセパレートアンプVSプリメインアンプの比較対決も面白かった。とりわけアキュフェーズは、同じ価格帯で高級プリメインと普及クラス・セパレートを選ぶことができるので、参考になった人も多いのではないか。裕さんの文章に表れた両者の音質傾向は、私が常日頃感じている印象とほぼピタリと一致するものだったので、大いに意を強くしたということもある。

ならば炭山はスリムでシンプルなアンプを使っているのかと問われれば、およそその対極というほかない構成で音楽を楽しんでいる。メインはこの仕事を始めてからずっとセパレートアンプだし、マルチアンプにサブシステムまで駆動させているものだから、すべてステレオのパワーアンプだけで何台ラックに並んでいるのか、勘定してみて頭を抱えた。何と6台である。

ほぼ100万円くらいの価格で、同社セパレートC-2150+P-4500のペア価格と大差ない。

ここで両者のどちらが優れているかを即断することは危険だが、

E-5000の方がAAVAまで含めたバランス伝送に対応しているし、

定格出力もP-4500の90W+90Wに対してE-5000は240W+240W(ともに8Ω)と大きく、

やはり1筐体とすることで他の部分にコストが振り向けられていることが分かる。

その不利を承知でプリメインにない音の世界を追求するのがセパレートでもあるのだが。

とはいっても、膨大なアンプを使わないと実現しないオーディオこそ正義、と思っているわけでもない。メイン中のメインシステムたる巨大鳥型バックロードホーン(BH)「ハシビロコウ」を駆動するシステムはパワーアンプ1台だし、DACは望外に音が良かったものだから単体機を用意せず、アキュフェーズのプリC-2150へDACボードDAC-40を挿入して使っている。極力ラックの中身を減らしたいというのは私とて同様なのだ。

なのになぜこんな複雑極まりないことになっているのかといえば、以前から何度も書いている通り、構築コストの限界に挑戦した4ウェイ・マルチアンプ・システムの実験を続けているからだ。

などと書きつつ、「ハシビロコウ」で聴いていた音楽を4ウェイの「ホーム・タワー」で聴こうと切り替えたら、何たることかミッドハイとトゥイーターから音が出ない。こうなると原因を探索するのが一苦労で、いろいろ経路を探っていたら高域端のチャンネルデバイダーが息絶えているではないか。これはACアダプターの接続が外れたかと点検してみたら、そちらは全然問題ない。スイッチのON/OFFに全く反応しないから、これはいよいよチャンデバ本体の故障のようである。至って廉価な製品だからさほど懐は痛まないが、またフォステクスEN15を1台入手しなければならない。またエージングに時間がかかるかと思うといささかうんざりだが、これに勝る手軽さと音質のチャンデバがなかなかないものだから、もうずいぶん長く使っている。

ただいま試聴の都合で「ハシビロコウ」をA級アンプのA-35で鳴らしているが、

P-4100よりもやはり若干艶やかで音が濃厚になった気がする。

オーケストラの大音響で部屋が飽和するくらいまでなら、定格の30W+30Wも全く必要ない。

大砲やリミッターなしのパーカッションなどを聴くのでなければ、

100dB/W/mを優に超える「ハシビロコウ」には十二分の性能ということだろう。

話が反れたが、この4ウェイに使っている4セットのパワーアンプのうち、いわゆるフルコンポサイズの大ぶりなアンプは最低域を担当するアキュフェーズP-4100のみで、ミッドバスは時折同社のA級パワーアンプA-35を用いることもあるが、現在は小ぶりなPWM増幅方式のアンプを用いている。ミッドハイとトゥイーター用はもっと小さなPWMアンプ、フォステクスAP15mk2を使っているのは、こちらでもかつて紹介した通りだ。

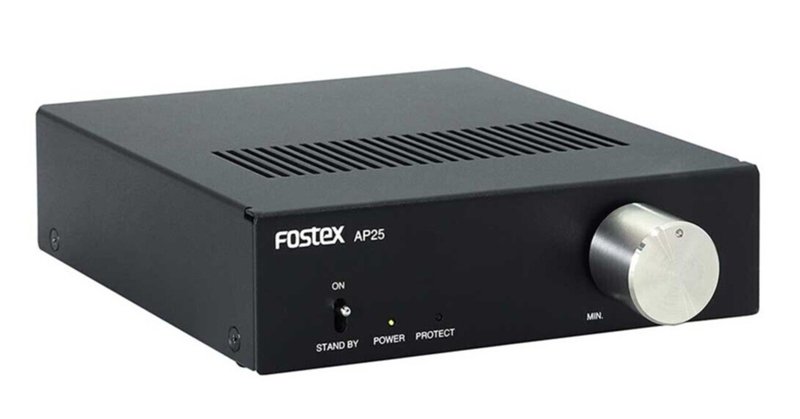

フォステクスのアンプAPシリーズには、これまで出力5W+5WのAP05mk2、15W+15WのAP15mk2、20W+20WのAP20dという3機種がラインアップされているが、このたびそこへ上級モデルのAP25が登場した。型番が示す通り、25W+25Wの出力を持つ。昨年来の"半導体ショック"でパーツの供給が不安定になり、発売が遅れていた製品だが、ようやくパーツの目処が立ち発売に漕ぎ着けられたという。

たった1万円ちょっとで手のひらへ楽に乗るオモチャみたいな製品だが、

性能は決して侮ることができない。しっかりS/Nも確保されているし、

何よりヘンな音色やキャラクターがついたりしないのだ。

かくのごとく間口は至って広い。

皆さんもぜひマルチアンプにチャレンジしてほしい。

実はこのアンプ、昨年の夏頃からわが家でβテストを行ってきた。といっても不具合など出たためしはなく、専ら使いこなしにおける音質面のレポートが中心だったが。価格は長く「未定です」と教えてもらえなかったし、公式でもオープン価格となっているが、販売店で検索してみると4万円を少し割るくらいの価格となりそうである。

発売は5月中旬だから、もう間もなくのお目見えだ。

PC脇のサブシステムに悩まれている人は、ぜひ一度試してみられることを薦める。

ひょっとしたらメインシステムの一隅へ居を定めてしまうかもしれませんよ。

ここでなぜわざわざ4万円やそこいらのアンプをフィーチャーするのかというと、AP25がちょっと想像外に高音質だからだ。AP25がわが家へやってきた当初、置き場所がなかったものだからプリアンプの上、ラックとの間に空いた狭いすき間へ押し込んで使っていた。高効率アンプでほとんど熱を持たないことに加え、上に1cm程度のすき間がなお残っていたので大丈夫だろうと踏んでの使用だが、そうしていた間は「まぁこんなもんかな」といった程度の音質だった。もちろん「ハシビロコウ」を楽にドライブするパワーとスピードの持ち主であることは確認していたが、それなら別に弟のAP15mk2でも問題ない。ちょっと出力が大きくなり、何よりネジ式バナナ/Y対応の本格的なSP出力端子が装備されたのが一番の特徴かな、などと考えていた。

ところが、数日たったある日のこと。片chから音が出なくなってしまった。すわ、初期不良かとラックから引っ張り出していろいろチェックしたら何のことはない、接続していた自作インコネの接触不良だったことが分かり、ホッとしたものだ。

ところが、話はそれで終わらない。そういう各部チェックをする際には、もちろん狭苦しいラックの奥へ押し込めていたら作業性が悪くて仕方ない。それでラックから引っ張り出し、AP25がくるまで「ホーム・タワー」の夏季ミッドバス駆動要員だったアムレックのPWMアンプAL-502Hの上へ載せて作業したのだが、無事が確認できてその状態で改めて動作チェックしたら、何とそれまでとはまるで比較にならない音で朗々と歌い始めてしまったではないか! 密度は高いが今一つ開放感に欠けるなと思っていた音質傾向が、もう青天井に音場は広がり、ボーカリストが伸びやかに歌う、歌う! 解像度も圧倒的に高まり、もう一つ混濁して伝わりにくくなっていた微小成分が目に見えるような再現となった。全体にピシリと筋が通り、パワフルかつ端正なサウンドに痺れた次第だ。

これは一体どうしたのかといえば、もうラック、というか天井とのすき間が狭い空間へ押し込んでしまったことが最大の要因であろう。広々としたラックなら、ここまでひどいことにはなっていなかったのではないかと推測する。ラックの重要性というか、機器をどうやって開放的な空間へ配するかというのは、常々小さくない問題だと認識してきたが、ここまで極端な音質差を聴いてしまうともういけない。大学生の頃に設計し、建て増ししながら延々使い続けてきたわが自作ラックにも、そろそろ引導を渡す時が近づいているのかもしれない。この件の関連については、また近々当欄でお伝えしたいと思う。

そこで困ったことが起こってしまった。ラックへ収めて使っているわが愛用のアキュフェーズP-4100と、開放空間へ設置したこのちっぽけなAP25が、ほぼ比肩するかというレベルの鳴りっぷりを聴かせてくれてしまっている。もちろん気品や潤いなどの点でP-4100が優れているのは間違いないが、残念ながらつないでいるスピーカーが「ハシビロコウ」だ。そういう評価ポイントがそもそも欠落とまではいわなくとも、さほど重視されないのだからアキュフェーズには申し訳ないことになってしまっている。何とかそう遠からず、P-4100もラックの悪影響をなるべく受けない形でセットしてやりたいものだ。

その"特殊事情"を抜きにしても、AP25の鳴りっぷりと音を"飛ばす"能力は頭抜けている。たったの4万円でこんなアンプが買えてしまうのだから、いい世の中になったものだと思う。

話題はここで冒頭へ戻る。AP25を中心として、それにそぐわしいサイズと鳴りっぷりのプリアンプがあれば、「セパレートアンプのスリム化」が成る。昨今はDAC内蔵ヘッドホンアンプなどにプリアウト機能を装備した製品もいくつか存在しているし、全く同じものとはいえないがある程度の低インピーダンス下でフラットなワイドレンジを求める回路として、ヘッドホンアンプとプリアンプは相通ずるところがある。ヘッドホン隆盛の今だからこそ、スピンアウトした小型で良質なプリという存在が生まれる素地がある、といってもよいのではないかと思う。

これ1台でUSB-DACとネットワーク・プレーヤー、

そして簡易なヘッドホンアンプとプリアンプにまでなる万能のミュージック・センターである。

幅29cmとAP25(13.3cm)よりだいぶ大きく、

価格も20万円級だからいささかクラス違いだが、

スリムなセパレートアンプとしては相当の実力となるのではないか。

一度借り出し、実験してみたいものだ。

もちろん、例えばわが愛用のアキュフェーズC-2150に搭載されている画期的な超高音質ボリューム機構AAVAはとてつもない物量を要する回路の集合体であるから、手のひらサイズの筐体へ収め込むことは至難の業であろうし、何よりあの社がそんな小型アンプを市場へ放つとは思えない。そんな高品位機構や、パワーアンプでいうならディスクリートの多パラ出力段などは、正統派の大型アンプに任せておけばよい。それこそがハイエンド・ピュアオーディオの他をもって代えられないところなのだから。

それでも、昨今の高効率パワーアンプが驚異的な高音質化を遂げつつあることを考えれば、大変な省スペースのシステムを構築しつつ、大型スピーカーやアンプにとっては始末に負えない難物というべきBHなどの特殊なスピーカーたちをガンガン鳴らすことのできる世の中が、もう目の前まで迫っているといってよさそうだ。

ゲインの違う膨大な数のアンプを順列組み合わせすることで必要なゲインを作り出す、

可変抵抗素子を用いないボリューム機構である。

この機構のおかげでアキュフェーズのアンプは小音量でも音楽の姿が一切崩れず、

大音量からほとんどそのまま相似形で小さくなっていく。

凄い機構を考案されたものである。

愛聴のCDを少しずつリッピングしてストレージへ落とし、新規に購入する音源は配信を中心とする。こうなるとソフトもスッキリ省スペース化が可能になり、わが国の住環境に優しい、言い替えるとご家族の理解を得やすいオーディオ人生を歩むこともできるようになるのではないか。巨大な20cm鳥型BHを好んで使う私にとっては、それは見果てぬ夢ではあるが、こう見えても少しずつ自宅オーディオのスリム化を図りたいという願いを持ち続けてはいるのだ。わが家は「仕事だから」という大義名分で妻をどうにか納得させているが、皆さんはご家族と友好的にオーディオ生活を送られていますか?

(2022年5月11日更新) 第321回に戻る

過去のコラムをご覧になりたい方はこちらから!

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?