お家で出来る練習#1

みなさんこんにちは、MUSAKOドラム教室の茂木草馬です。

先日ライブを終え、新しいオンラインコンテンツも作り終え(後日発表します)、やっとひと段落したところで今日はライブの感想!ではなくて(笑)、ちょっとしたお役立ち記事を書いていこうと思います。

練習パッドや、特別な環境などは一切不要!

でも練習に必ずなる。

こんなうまい話があるのかな?(笑)

それでは早速参りましょう!

楽譜を見ながら曲を聴く

たったこれだけです。

初回の今日は最早スティックすらいらない練習でした。。

これを練習と言って良いのかな??

と思われる方もいるでしょう。

お気持ちはよくわかりますが、これも立派な練習なんです。

しかし、ただ読むだけでは確かにそこまで練習にならないかもしれません。

ということでどうやって読んでいけば良いか、私はどう読んでいるか、をこれから書いていきます♪

指差ししながら読みましょう♪

多くの楽曲は4拍子でできています。

なので曲のテンポに合わせて1小節内に4回指でタップしたら次の小節へ、

という具合で曲を聴いています。

そうすることでどんなスピード感で曲が進んでいるのか感覚的につかむことができます。

また途中で見失うことも減っていきます。

もちろん最終的にはドラムを叩きながら楽譜を追うことになるので、指差しはスピードや進行に慣れるためにやるものだと思いましょう♪

必要な情報を書き込む

これは本当に未だにやります。

楽譜というのは見ている人全員に最低限必要な情報が書いてあるものです。

なので場合によっては楽譜だけでは情報が足りず、間違えてしまうことも。

なので、歌詞がある曲であれば、全部は書き込まないにしても、

Aメロの入りや、サビの入り、などなどきっかけになる場所の歌詞を譜面の場所とリンクさせて書き込むと良いでしょう。

そうすることで多少見失っても書き込みがある場所で仕切り直したり、

自分は合ってたんだ!と判断できたりします。

バンドスコアなどは歌詞が書かれてることが多いですが、いかんせんあのサイズのままだと視力検査レベルの小ささ、、笑

バンドスコアを使うにしても、きっかけになるような歌詞や、記入事項は大きく書きましょう。

もちろん必要な記入事項は歌詞だけにとどまりません。

アレンジなどをした上で曲を演奏する場合は原曲とは違うことが起きたりしますよね。

例えばエンディングは原曲では8小節だけれど、今回は16小節にしよう!

となれば繰り返しマークを書き加えたり、単刀直入に16小節!!と書き込んでもいいですね。

ここで大事なことは、恥ずかしがらず、自分にだけわかる書き込みをすることです。

結局演奏中の余裕がない中で書き込みを見てもなんのことかすぐわかるようにしないといけないので、最早書方は自由で、自分にわかればなんでもいいのです。

基本的には楽譜は見せ合うのものでもないので(笑)、しっかりメモするようにしましょう♪

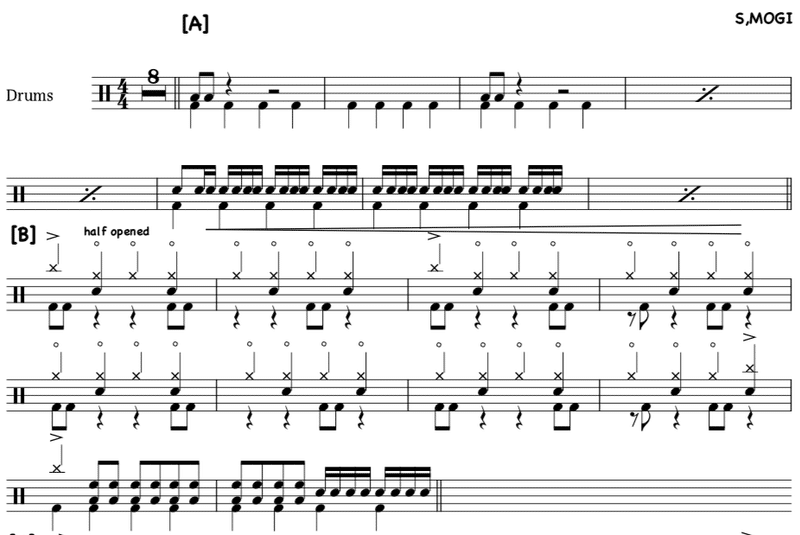

リハーサルマークを理解しよう!

リハーサルマーク、リハーサル記号と呼ばれたりします。

この譜面の【A】や【B】と書かれている記号のことを指します。

その意味はというと、【A】はAメロ、

【B】はBメロ、という風になっていることがほとんどです。

わかりやすくて、曲中における場面も把握しやすくなりますよね。

ただスコアによっては場面が変わるごとにアルファベットも進んでいくので最初はいいのですが、例えば2番のAメロが【E】と言われてもあまりピンと来ないというか、場面が変わったことはわかる程度になってしまいます。

【2A】と書いてあるとわかりやすいかと思います。

あ、余談ですがさっき最初はいいと書きましたがイントロが【A】と書かれている譜面を見たことがあってこれはまずいと思ったな、、笑

イントロはintroと書くか、i と書いてもらえるといいなあ。。

ギターソロがある曲の場合には、アルファベットの進行に基づくよりも、

guitar や guitar solo と書いてあると親切ですよね。

要はこれは1個目の見出しの一番はじめに書いた、必要事項を記入していくことともかぶる内容ですね。

リハーサルマークがない譜面や、イマイチ曲中における場面とアルファベットが一致していない、あるいはリハーサルマークから場面を連想しづらい場合は積極的に書き換えていきましょう!

ご自身にとってわかりやすい譜面、そしてミスが減る譜面を作っていく作業、これがとっても大切ですし、楽しい作業なんだと思ってもらえたらとても嬉しいです。

そういう時間を作ることによってより楽曲をドラマや映画のような、作品として把握することができますし、把握することできっとドラミングも良い方向へと変わっていきます。

今日ここまで書いた内容は決して技術的な練習ではないですよね。

ただプロミュージシャンや優れた演奏をする方、耳コピが上手な方、良い楽譜を作ることができる方は必ずこの道を通ってきています。

どうせ1曲練習するなら、その曲を語れるぐらい深掘りしてみよう!っていうことです♪

演奏はとても楽しい。

そして曲を自分なりに解釈することは同じぐらい楽しい。

ただ叩くだけではなくて、いろんなことを自分なりに理解した上で叩くドラムはやっぱり良いものです。

ぜひお家で自分オリジナルの譜面を作って、練習に役立ててくださいね!

レッスンHP

あなただけの楽譜作成いたします♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?