20110109 95回目の和声のレッスン~厳格バス課題、とうとうカウントダウン

この記録もそろそろ終盤に差し掛かってきた。

これを振り返ると「鬱病の時に新しいことを学ぼうとすると鬼のように時間が掛かる上にさほど伸びない」の典型例となっている。自分への戒めとしてここに残しておきます。もしかしたら誰かが読んでくれるかもしれないし。

*****

昨日。

随分すっ飛ばしてしまっていたが、今回から『厳格バス課題』というやつを見て頂いている。

もうずっと、師匠、怒りっぱなし。

「なんでこれが判らないの!?」

「普通ならやったことが積み重なって次第に難しいことが出来るようになるはずなのに、ひとつ終わる度に前のこと忘れてまた一からやり直して、ってことをずっとやってるよね。なんで?」

ホントにもう、毎度毎度こう言われているな。

持っていった曲も、いまひとつな出来だった。

「今までやってきたことがほとんど活かされてない。せっかくやってきたのにもったいないでしょ?」

このブログのそもそもの目的は、「レッスンの内容を詳細に記して着実な歩みを記録しておく」だったが、もうなんだか恥ずかしいやら哀しいやらなので詳細は省く。

「これが終わったらまだあるんですよね?」

と問うと、

「もうそろそろ終わりにしようよ。だらだらやってもしょうがない。」

とうとうその時が来たようだ。

いつまで経っても芽が出ない、あるいはその気配すら無いやつに教えるのは無駄、あとは自己責任で。という心境なのかも知れない。

やろうと思えば和声Ⅲ巻の後半とかフランス和声の課題とか、いくらでも学ぶことはあるんだが・・・今月で丸4年。いくらなんでもこれ以上は時間かけ過ぎだわな。

「とりあえず長くても4年でケリをつけて、ちゃんと卒業しよう」

と思っていたが、卒業というより半ば強制終了という形になりそうだ。

そこが一番残念だな。

帰り際に

「仕事はどうなの?」

とおっしゃるので、

「多分・・・一生アルバイトですね」

と言うと、

「音楽聴いて欲しいんでしょ~?今の状態は出来て当然のことすら出来てないから仕事にならん。創作とか芸術的なことはその次やからね。」

・いい加減諦めたほうがイイよ

・せっかくここまで来たんだからもっと頑張りなさい

両方の意味に取れるお言葉。

しかし本当に、自分って人間は「当たり前に出来るはずのことが何ひとつ出来ないんだな」とつくづく思う。なんなんだろうか、これ。

人として大切な何かが決定的に欠落しているとしか思えない。

それは多分、努力とかでは修復・改善出来ないものだろう。

人との接し方、社会で生き抜く為の作法・・・20歳から必死の思いで身につけてきたけれど、それだけではダメだったのだ。

ほとんどの場合、普通のことが出来ない人間ってのは当然普通以上のことも出来ない。コレ当たり前。

民主主義ってのは、一見どの人間も自由に生きられるし夢を持つことも可能だけれど、現実はどの人間も生まれたときからだいたいの人生は決められていて、そこから大幅に外れた夢なんぞ持ってしまうと、その代償は計り知れない。

自分はまさにその生きたサンプルだろうな。

今音楽からすっぱり足を洗ったところで、ヘタすりゃあと40年とか「生きてないし死んでもない」抜け殻のような状態で生きていかねばならんのだ。

一生こうやって悪あがきするしか無い。「誰に迷惑かけてる訳でもないんだし」を免罪符に。

しかし、4年も貴重な時間を割いて面倒見て頂いていた師匠。この状態で終わりにするのは申し訳な過ぎる。

やはり「キレイに卒業」と行きたいところだ。ラストスパートに入ろう。

何百人もの若者に教えてきて、中には驚くほど優秀な人も居たであろうに、そういう人と比較して「お前はダメだね」みたいな言い方をされたことが一度も無い。

時にはそんなことを口走ることがあってもオカシくないんだけど。

この点は本当に感謝しているし、この方の素晴らしいところだなと思うのであった。

で、今月後半に、久々に師匠が企画したコンサートがある。招待状を頂いた。

師匠の曲はやらないけれど。

生で聴いてみたいよいっぺんでも。

追記:

そうだ、師匠が今回一番力を入れておっしゃっていたことがあった。これだけは記録しておこう。

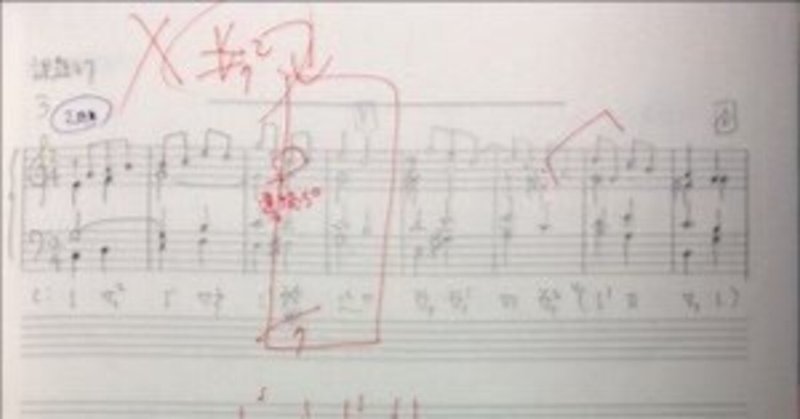

解いていった厳格バス課題を見て、不審に思った箇所があり、何故こうしたの?の問いに、

「え~・・・なんと説明していいのか分からないですけど、弾いてみて違和感なかったからです」

と答えると、

「感覚だけでやってたらダメでしょう。確かに音は違和感無いよね。でもこういうのは全て理論で説明出来るはずなの。それが出来ないというのはどこか間違ってるんだよ。」

そして、

「いつか人に教えるようになったときに、これは何故こうなんですか?って訊かれて違和感ないから、とか言えないでしょう。人に教えるというのは自分が完璧に理解してないと無理なの。」

ちょくちょく「将来教える立場になることを前提」にお話される師匠だが、とりあえずその発言の意図を深読みするのはよしておくとして、確かにこのとてつもなく浅い理解度では指導や表現は無理だろう。

人間、自分が体験していない、もっと言えば理解出来ていない物事を再現・伝達するのは難しいもの。

自分の拙い習作を見て、瞬時に和音の構成や調を分析出来てしまう師匠を見るにつけ、如何に厳しい修練を積み重ねて今に至ったのかが分かる。

と、この時点でようやく気づいたが、この一連の和声の本ってのはあくまで「バロックと古典派初期まで」の音楽の理論の書なんだな。

古典派以降、あらゆる作曲家が様々な試みを経て、やがて調性の崩壊まで辿りつくのだが、その辺はやはり大学の作曲科に入らないと教えては貰えないのだ。

「和声の本を理解しないと作曲科には入れないっていうけど、それが終わってんだったら入ってから何すんの?」

などと思っていたが、まだまだ学ぶことは山ほどあるのだ。

音大作曲科に入れない自分は、あとは自己責任で。

そう言えば大昔に田舎の音大の電子オルガンコースに自腹で入ったけど、今となっては何人かに「音大卒なんて口にしないほうがいいですよ(レベル低すぎるので)」とか言われる有様。

とりあえずもう、あれは無かったことにしたほうが良いだろう。

再起不能になるほどの失敗をしながら、クソまみれになりながらも前を向いて歩く。バカで不器用だからね。

それが俺のポリシーじゃないの?

追記その2:

場合にもよるが、基本的に避けるが吉なこと

掛留音以外の長い非和声音が強迫に来る(よほどその音に意味がある場合を除いて)。

1曲の中に色んな様式が入っている。奏法、様式の統一性が無く、その結果何がしたいのか分からないものになっている。

非和声音(装飾音)の習熟度が足りん。

ひいては、リズムとか音の長さとか、そういう楽典レベルのことすら上辺の理解に留まっているかも知れない。

やはり、「ゼロからの再構築」のつもりだったが、なまじっかな(ポピュラー音楽の)知識が足かせになっている。

ポピュラー音楽は、クラシック音楽を経て「一応なんでもあり」な状況になっているからな。

しかしやはり(ほとんどの)ポピュラー音楽も、還元すればクラシック音楽と同じ理屈に行き着く。

どんな曲も、緻密な計算があってこそ人の心が動くのだ。決してテキトーに作っている訳ではない。

どうしようもなく中途半端で浅いな。自分の今持っているものって。

4年前から大して進歩していないという恐るべき事実。