20110606 105回目の和声のレッスン~本格的に作曲のレッスン

随分記録を怠っていたが、なんだかんだでレッスン継続中。

総合和声の課題が終わりそうになり、そろそろレッスンもお開きという流れになってきたが、なんだか全てが中途半端なのが気持ち悪くて、恥も外聞も無く、

「この状態でまた独学に戻っても、またこの思い込みから妙な方向に行きそうで怖いですし、どうしてもオーケストラの編曲が出来るようになりたいし・・・先生みたいな音楽が創れるようになりたいんです。」

などと言ったら、

「独学はねえ、無理でしょう。こういうのはちゃんとレッスン受けないとね。まあせっかくやし音楽に関係のある仕事に就けるといいね。」

とのお言葉を頂き、レッスンを継続して頂くこととなった。

だらだらと長い時間掛けても、改革と革命を起こさない限り何も進歩は無い。

と、分かってはいるんだが、とにかく継続することしか出来ない。今の自分は。

師匠も「しょうがないなぁ~・・・ま、タダやないし、気が済むまで付きおうたるか」ってなところかも知れん。

本当にかたじけない。

で、最近何をやっているのかというと、古典辺り(ベートーヴェンとバッハ)のアナリーゼと自作曲。

ここまで来ると、もう全て自発的にやっているので、曲のチョイスも自分好み。作曲もなんでもござれ。

それでも師匠は、そこに対しては何もおっしゃらない。

本当はバッハ→モーツァルト→ベートーヴェンとやったほうがいいんだろうが、モーツァルトってなんか好きじゃなくてね。

なんでだろ。

思えば子どもの頃、近所のブルジョワ家庭や中流家庭から聞こえてくるピアノの音は、大概↑この3人の曲だった。

「いいなぁ~、ピアノが家にあってレッスンも通わせてもらって。」

と、指をくわえつつ嫉妬に明け暮れていたもんで(笑)、最初はこの3人とも嫌いだった。

というか、しまいにはクラシック音楽自体が嫌いになった。「クラシックなんて糞食らえ!」と思っていたものだ。

しかし後年、音楽の学校に入り厭が応でもクラシックピアノの練習をしたり音楽史の勉強をしたりしているうちに、何故かベートーヴェンに惹かれるように。

あの「華麗なる作曲技法により構築された音楽」を創ったバッハにようやく本当に興味を持ったのは、つい最近のこと。

しかし未だにモーツァルトには拒否反応が。

一時期「マタニティ・ミュージック」とかの妙なCDが出ていたせいなのか、サリエリとの件があるからなのか(?)、あまりに完璧にスゴ過ぎてムカつくからなのか、よう分からんけどな。

まあここまで来ると、多分一生このままだろう。

あぁかなり脱線したな。戻ろう。

最近読んだ『バッハの音符たち』という本のせいで急にバッハの技法の虜になってしまい、やりかけで放っておいたインヴェンションのアナリーゼをやっていった。

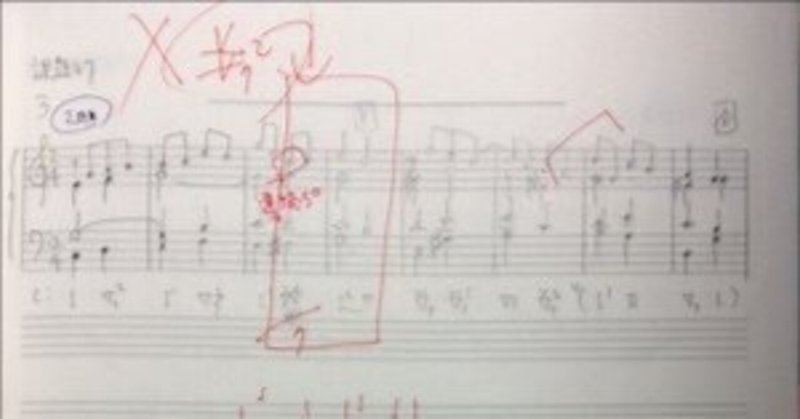

モチーフの配置を確認し、和音記号をあてがってみました、というだけの代物だが。

師匠が、

「これは和音記号つけてもあんまり意味ないよ。」

と。

メロディに託された意味と意志を汲み取ること。

これが大事だそうだ。

パズルのように構造を追っていてもダメなんだな。

いよいよ難しくなってきた。

自作曲に関しても同じようなことを言われた。

「こうしたいという意志が無い。」

だらだらやってると、こういうところにも出るのだろうか。

今さらながら、作曲って難しいな~とつくづく感じる。

感覚だけでも理論だけでも、良い曲は創れないのだと、実感する。

自分がバッハ辺りに興味を持ったので、師匠が対位法の簡単なテキストを貸して下さった。

芸大作曲科の入試ではフーガとか作らされるらしいな。ピアノなど無しで。

4年経っても入試レベル以前のところでウロウロしている自分に、プロの作曲家としてやっていける素質があるとはとても思えないんだけどねぇ。

なんか目的と手段が逆になって久しいな。

ま、いっか。自殺するよりゃマシさ。

追記:

ベートーヴェンに強烈に惹かれる理由がなんとなく分かってきた。

曲から感じ取れる強烈な意志の強さ。言い換えれば我の強さ。

そして鬱屈したものとそれをはね除ける勇敢さ。

まことに人間臭いのだな、ヴェンさんの音楽は。

作曲ってのは(まあ音楽に限らないが)、技法的にきちんとしてるのは最低限のことで、やはり最終的には「強烈な個性」が無いと魅力も無いからね。

でも個性を築くには、技術的なものは不可欠。

いつになれば、自分はその領域にたどり着けるのか。

師匠の曲って、一見「さらっと美しい」けれど、やはり明らかに個性が感じられるし。

美しいように見えて、結構暗く厳しいところとか、はたまた愛情深いところとか。

やはり作品にはその人となりが出るのでせうか。