20100314 81回目の和声のレッスン~内部変換

昨日です。

とうとう内部変換の部に突入。これが終わるともう3巻は使わず、総合和声を使うことになるらしい。あまりに時間が掛かり過ぎているからだろう。

なんだかやはり今さらな間違い多し。

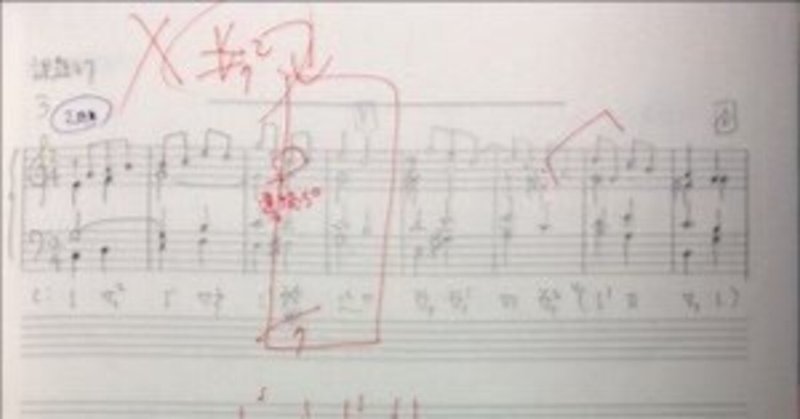

作った曲を見て頂く。今回は3拍子。

ひととおり弾いてから、「う~ん」みたいな感じの師匠。

「これのどこがいけないのか、言ってごらん?」

とおっしゃるので、「リズムの明確さに欠けるのと、メリハリの無さ、ですか?」と答えた。

まだまだ起承転結があって聴いててワクワクするような曲、にはなっていないようだ。

↑習作とは言え、これは重要。どんなに短い曲でも、良く出来た作品は人の心を動かす力があるものだ。

書き込んでいなかった速度記号を朝に急いで「Vivace」と書いてきたが、本当に適当だったため、「この曲には合ってないよ?」と言われた。

そこから、3拍子の曲について色々解説して下さった。

「スケルツォっての聞いたことある?」

「・・・狂想曲ですか?」(それはカプリチオ!!)

「は・・・?」

またアホなことを言って、師匠を呆れさせてしまった。

師匠の解説:

3拍子にも色々あり、スケルツォは1小節がほとんど1拍に聴こえてしまうくらいに速度が早く、指揮者もいちいち3拍なんて振れないのでひと振り/1小節になる。3拍子というよりほとんど1拍子。

そこまでいかなくても軽快でテンポが早めのワルツだと、1拍目が重要なので主音上の5度はあまり使わない。

・・・・・

「3拍子の曲が好きです」

とか言ってる割には、よく解ってないなオレ。

「楽語とか記号とか、解らないことがあったらすぐに調べて取り入れて自分のものにする、そういうことを習慣づけなさいな。」

なんかずーっと、これ言われ続けてるよ。

「怠惰」は愚

帰り際に、

「バッハが奥さんの為に書いたアンナ・マグダレーナ曲集ってのがある。これは弾き易いし分析するのに丁度いいよ。」

と教えて下さった。

ひとつピアノで弾いて下さった。

「タンタラララタンタンタン・・・・」

よく耳にする曲だが、つい最近どっかで聞いた覚えがあるメロディだな・・・と思ったら、この前付け替えてもらった風呂の給湯器の、湯が沸いたときに流れる曲だわ(笑)

早速その足で池袋のヤマハへ直行し、曲集を見つけて購入。

メヌエットとかガボットとかミュゼットとか、名前は知ってるけどそれがなんなのか曖昧模糊としているという呼称が続々。

「バッハとかベートーベンとか、1回であんな曲書いた訳では無く、何度も何度も考え抜いて書き直してあそこまでの曲に仕上げたの。誰が聴いてもここはこうしたほうが良いんでは?・・・っていうのが出て来ない音。」

という、師匠の言葉を思い出しつつ、譜面を眺めた。

今の和声の教科書って、結局この時代の作曲家の語法・・・つまりは「結果」だけをまとめあげて作ったものだもんな。

身に付ける必要はあるが、身につけたからと言って(オリジナリティ溢れる)名曲が作れるようになる訳でもない、というのは至極当然なのだった。

個性って、そんな簡単に造り上げられるものではないさね。

お、ちょうど良いタイミングで店内に「まさに1小節が1拍」な曲が流れてきた。これはショパンの某・・・なんだっけ?

(帰ってから調べた。グランドワルツOp.42。譜面だと3拍子の上に6拍子あるいは2拍子が乗っかってるようにも見える。ポリリズム?)