20091203 75回目の和声のレッスン~出来て当然の最低限のルール

もう4日も経ってしまったが。

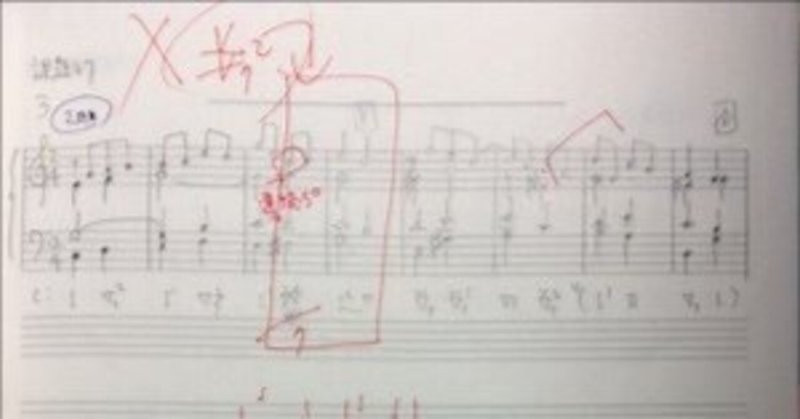

和声3巻、なんだか「これでいいのか?」という感じでじわじわと前に進んではいるが、作曲のほうはまだまだダメなようだ。

あくまで「子どもが弾くための曲」という前提で作っているが、

「これは二度と仕事が来なくなる代物」

と毎回言われている(苦笑)

いつまでそんな状態を続ける気だ、自分。

では今回の師匠の言葉。

「全然和声が活かされてない(作る曲に)よね。せっかく3巻まで来たのに。音大でもここまでやらなかったりするんだよ。私立の学校なんかだと特に(そう言えば自分が行った学校なんか2年間で1巻の半分しかやらなかった)。せっかくここまでやったんだから、理論を実践に結びつけられるようにならないとね。」

「どんなものを作るにしても、必ず最低限のルールがある。その為の理論の勉強。

勘の良い人は勉強なんかしなくてもそれが自然と解ってるんやけど、ほとんどの人はそうじゃないからね。ジャズの人やって、皿回し・・・DJとかやってるような人やってみんなそういうものを解った上で色んなことやってるからね。」

皿回し・・・師匠の口から聞くとなんか可笑しい。

最低限のこと。

文章の場合に例えて言えば、

「文字が書けてある程度の言葉を知らないと、いかなる文章も書けない。」

ってことだろう。

「音楽はテクニックじゃない、ハートだ」

という、よく聞く言葉があるけれど、「ハート」を伝えるのは長年の修練に裏打ちされた「テクニック」無しでは不可能だ。

この言葉、「どうにも突き抜けることの出来ない人、あるいは努力することが出来ない人のテイの良い言い訳」に聞こえてしまう。

出来て当然のことが出来て初めて、ようやくルールから解放される。

そう言えば、親父の車の運転もそうだったな。

ウマい運転と聞くと、人によっては「猛スピード出してもブレなくて、華麗に角を曲がって・・・」みたいなイメージがあるだろう。

親父はむやみにスピードを出したりはしなかった。

「いかにも」な運転テクニックを披露することはほとんど無く(別に走り屋じゃないしね)、とにかく「安定した走り」であった。

同乗者を絶対にハラハラさせない、周りに迷惑をかけない。「出来て当たり前のことをやっているだけ」そんな運転であった。

でもあれはやはり、長年仕事でデカイ車に乗ってたからこそ身に付いた熟練のワザだよな、と今になって思う。

ところで平山郁夫氏がお亡くなりになったようだが、この方の名前は師匠経由で知ったのだった。

経由と言っても話を聞いたのではなく、師匠の仕事がらみでよく名前を見るので知った。

これがとうとうDVD化されたようだ。ちょっと観てみたい気もする。

でもそれより『華岡青洲の妻』のDVDが欲しいのだ。