映画『ただいま、つなかん』最初から泣いていたし

映画見ながら、ずっとメモを取っていた。

暗くて手元は見えないけれど、

一代さんの言葉、出演している元ボランティアの人たちの思いを、

ぜんぶ書き留めておきたかった。

いつも使っている手のひらサイズの小さいノートに、

どんどん書き込んでいった。

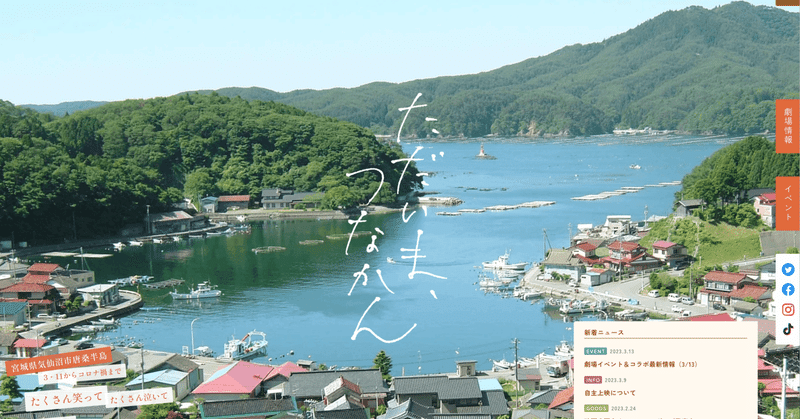

気仙沼の唐桑半島、鮪立(しびたち)。

民宿「つなかん」。

鮪立の鮪しび→マグロ→ツナ。

おかみさんの菅野一代(かんの いちよ)さんのカン。

で、「つなかん」。

災害復旧ボランティアに来ていた大学生たちが名付けた。

東日本大震災の津波で浸水した自宅を補修して、

学生ボランティアたちに開放していた。

当時、お手伝いに行ったはいいが、

泊まるところ、食べるところがない、ということがどこででもあった。

「屋根があればそれでいい」

そうした学生や若者たちの拠点として「つなかん」はスタートし、

半年間で500人以上を受け入れた。

その人たちと、一緒に生きていたい。

離れたくない。

どこかで、どこかで、どこかで、

つながっていたい。

一代さんはそう思って、

いったん受け入れをやめ。本格的にリフォームして、

2013年の秋、民宿として再開。

「ただいま、つなかん」といって帰ってきた若者たちは、

卒業して社会人となった人もいるし、

卒業して唐桑や気仙沼に移住して社会人となった人もいる。

もう復旧のためのボランティア作業はないが、

「つなかん」には元ボランティアの若者たちが、

リピーターとして何度も何度も訪れてくる。

聖地と化していた「つなかん」と一代さんに、

海難事故という不幸が襲ってくる。

漁師の夫と子どもたちが、荒れ狂う海に飲まれてしまった。

強い愛情で結ばれていた家族が、崩壊した。

3.11で流されたときには、

またやり直せばいいと思っていた。

今回はもう、立ち直れない。

息をしているのもいやだった。

立っているのもしんどかった。

ずっと伏していた。

何を見ても思い出したし、

何を見ても悲しくなった。

でも、泣いてばかりでは、

亡くなった3人がうかばれないよね。

まだわたしには、たくさんの友だちがいる。

その人たちに助けられての人生だった。

いつか必ず、少しでも役に立てるように、

「つなかん」があり続ないと。

あれから10年経って、

20代で移住してきた若者たちは30代になり、

地元の人と結婚し、子どもを生んで育てている。

役所や会社に勤めたり、起業して生計を立てている。

地域のお祭りに出て、移住者チームで伝統芸能を舞っている。

わたしも3,4回、「つなかん」に行って、

美味しいご飯を食べて、お酒を飲んで、

一代さんとかほかの宿泊の人たちとおしゃべりをして、

移住してきた元ボランティア学生たちと旧交を温めたことがある。

この4月にまた、「つなかん」に行くつもりだ。

釜石には映画館がない。

宮古市まで三陸鉄道に乗って2時間、

ドキュメンタリー映画『ただいま、つなかん』を観てきた。