【インタビュー】つながるグラレコで人生に拍手を、サービスをその先へ

「あなたの人生、絵にします」

そんな素敵なキャッチコピーでサービスを提供している人がいる。

今回のインタビューでは、グラフィックレコーディング(会議などの内容をグラフィックを使ってリアルタイムに記録する方法。以下、グラレコ)を手がける山内あかりさん(以下、あかりん)に、グラレコとの出会いから今後の展望までの話を伺った。

平日は会社員として働きながら、週末にグラレコを行っている。はじめてグラフィックを使う表現方法と出会ったときには、「私の頭のなか、これやねんけど!」と衝撃を受けたそうだ。人生の過渡期にグラレコに出会ってから5年、相手に寄り添うサービスの価値をどう捉え、また生み出したい機会にはどんな変化があったのだろうか。

言語化できないもどかしさに、グラレコで光が差し込んだ

はじめて絵で表現する手法に出会ったのは、就活生のときだった。社会人と接して指摘されるなかで、自分は考えを伝えることが苦手なのだと思い込んでいたという。

「いまより不器用やったし、私は「社会が」とか「時代が」とか抽象的なことばかり言っていました。だから論理性や具体性を求められると圧倒されたんですよね。ほんとうは苦手じゃなくって表現の問題やったと思うけど、社会人が正解だと思っていたからけっこう苦しい時期でした。」

そんなときに大学の講義案内で出会ったのが、グラフィックファシリテーション。きれいにまとめることにこだわらず、色や図を用いて書きながら議論を促していくそうだ。記録のためのグラレコとは、目的もアウトプットもすこし違う。

「とにかく、うわーって色や形を使って考えや思いを書き出していく、そんなタイプの絵でした。『自分の頭の中、こんな感じやな〜』と、この講義を聞かなくてはと思ったんです。

話を聞くと、小学生の自分にこんなふうに寄り添いたかったと感銘を受けました。言葉にならない気持ちを色や形を使って吐き出せたら、あのときの自分はめっちゃ救われたやん、って涙が出たほどです。そこからは、大学の授業やコミュニティーの講義など、機会があればイラストと箇条書きを交えてノートをとりました。」

副業にするまで独学で続けてきたが、続けられた理由は褒められたからだったという。珍しいことをしているのが目にとまり、声をかけてくれる人が多かったのだ。褒めてもらえる環境が、駆け出しのあかりんの背中を押した。

それから4年以上描き続けてきたことで、どんな変化があったのか。グラレコという方法へのこだわりはあまり強くないと話していたものの、どうやら自身との向き合い方が変化していたようだ。絵へのコンプレックスや、お金を稼ぐのが好きなことのように、もてあましていた細かいしこりが時間をかけて解消された。

「むかしは尋常じゃないくらい負けず嫌いやったから、負けるとわかっていることには挑戦したがりませんでした。同じ保育所に、すごく絵がうまい友だちがいて、一番にはなられへんってずっと描かなかったんです。特にみんなが自由帳に描くようなイラストは苦手だと思い、描いてみたい気持ちはあってもコンプレックスを抱いたままでした。それを解消できたのは良かったかもしれません。

そして、一番にこだわらなくなった理由は就活だと思います。大手企業は合わないと感じたり、サークルやバイトに注力できなかったり、いわゆる王道を歩けない自分への焦りがありました。でも本音で話した企業に内定したことや、コミュニティでの出会いが変わるきっかけになりました。だれかに自分を認めてもらわなくてもいいと、自分のことを受け入れられるようになったんです。そんなタイミングで、グラレコにも出会いました。」

グラレコは社会とつながるコミュニケーション手段

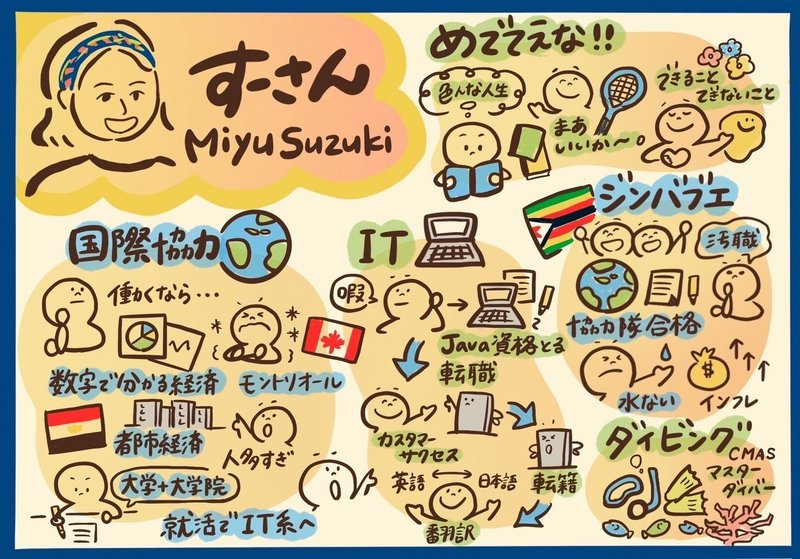

4年間、様々な人生を描いてきた。印象的だったグラレコを聞くと、初期を中心に3つのエピソードを教えてくれた。

「1つ目は、ずっと一緒に過ごしていた双子の姉妹が就職で初めて離れるタイミングで贈られたグラレコです。双子の相手との思い出を描きました。人生の大事なタイミングに出会えたこと、感動してもらったことの嬉しさがありました。

2つ目は、ある方がお母さんを亡くしたとき、あまり気持ちの整理はついていないけれど思い出を描いてほしいという依頼をいただいたことです。とてもプライベートなことなのに見知らぬ年下の私に共有してくれたことや、グラレコを通じてお母さんへのポジティブな気持ちを持てたという言葉をもらったことで、やってよかったと思いました。

最後は、グラレコを額縁に入れたり、印刷して飾ってくれたりしていると聞いたときです。自分の人生に拍手を送って、それを額縁に入れる人って素晴らしいじゃないですか。そんなサービスを提供している自分って素敵じゃない!? って思えて、毎回自分で感動しちゃうんです(笑)。」

人生を額縁に飾れるサービスは、自分を含めたたいせつな人への贈りものになる。この場づくりもあかりんの魅力だが、本人いわくグラレコは、特技を活かせる場所だったそうだ。

「じつは母にも、昔から聞き上手だから、人とコミュニケーションをとるような福祉の仕事が向いているんじゃないかと言われていました。それを活かせているのかもしれません。

人の話を聴くという意味では、コーチングも向いていると思うんですが、コーチをしている友人が多いので、違う手段の方がいいかなと思い、グラレコを使って別の方法で機会を提供しています。やっぱりめっちゃ負けず嫌いやな、自分(笑)。」

素直な語りに呼応するように、自分も話したくなるのがあかりんの魅力かもしれない。グラレコを続ける理由も、素直な気持ちを語ってくれた。また、絵だけではなくヨガや音楽も楽しんでいるあかりんにとって、表現とは何かも聞いてみた。

「グラレコは好きやからっていうより、おもしろいからやってます。自分が上達したり、関われる人や組織が広がったり、喜んでもらえることで自己肯定感が上がったりするのは嬉しいです。それにやっぱり自分で稼げる感覚が好きだし、作品をつくって集めたい気持ちがあってつづけています。感情面と資本主義的なビジネス面があわさって『めっちゃ面白い』につながっているんです。

だからグラレコは、表現っていうとちょっと違うかもしれません。表現はお風呂に入っているとか泣いているとか、生きていることそのものだと思っています。難しいんですが、自分にとってはグラレコは社会とつながる手段、コミュニケーションのための道具です。わたしにとって、会社員として働くだけでは足りないほど、人とつながることが面白いなと感じています。」

与える喜びから、ともに生み出す喜びへ

このサービスは、単純にグラレコのアウトプットだけを与えるのではない。相手が自分の人生に拍手をおくること、そのきっかけを生むことのよろこびを語ったあかりんは、なにを目指しているのか。

「人生を絵にすることで本当に提供したいのは、約1時間も自分の人生を話しまくれる気持ちよさや、自由に話したことがその場で絵になっているスター感なんです。話す時間、そしてグラレコでも、自分という対象にスポットがあたる経験自体が価値だと思っています。」

活動は個人向けだけにとどまらない。最近では、外部企業の組織改善ミーティングやSDGsのプロジェクトなど、ふだんは接点のない相手ともグラレコによって共創の場をつくっている。

「与えられるインパクトが増えると思うので、企業との取り組みは増やしていきたいです。これは、地道に描き、発信もつづけたからちょっとずつ得られた機会なんやと思ってます。グラレコを仕事にされているかたって繋がりや紹介も多くて、それに比べて自分はほんまに何もないって思うけど、1を大事にすることで2に繋げるって気持ちでやっています。」

個人、企業、コミュニティ等を相手にはばひろく活動をするあかりんには、活動を通して強くなった思いがある。それが、だれかの仕事を後押しするためのイラストやグラレコを作成することだ。

「その人が仕事として向き合いたいことを、一緒に推進する役割に回りたいんですよね。イベントのグラレコやアイコンの絵を描いたり、グッズを作ったりする活動をしたいです。私が一方的にサービスを提供して終わりにするんじゃなく、その際にさらに発展する景色をみられるようなことをしたい。『一緒に働きたいです』って思っています。」

実際にコーヒープロダクトのパッケージや、SNSのアイコンのデザイン、名刺やグッズの作成などを手掛けてきた。誰かといっしょに作る側になり、想いやサービスを届ける仲間になること。そこには人とのつながりをたいせつにするあかりんの価値観が現れる。グラレコのための電話ごしにも、笑顔が見えるようだった。

プロフィール

山内あかり 関西出身。会社員として働くかたわら、グラフィッカー、イラストレーターとして活動する。インドにてヨガインストラクターの資格を取得、食生活アドバイザーの資格を取るなど暮らしも大切にしている。お仕事の依頼は以下SNSまで。

▶︎ X(旧Twitter)

▶︎ ブログ

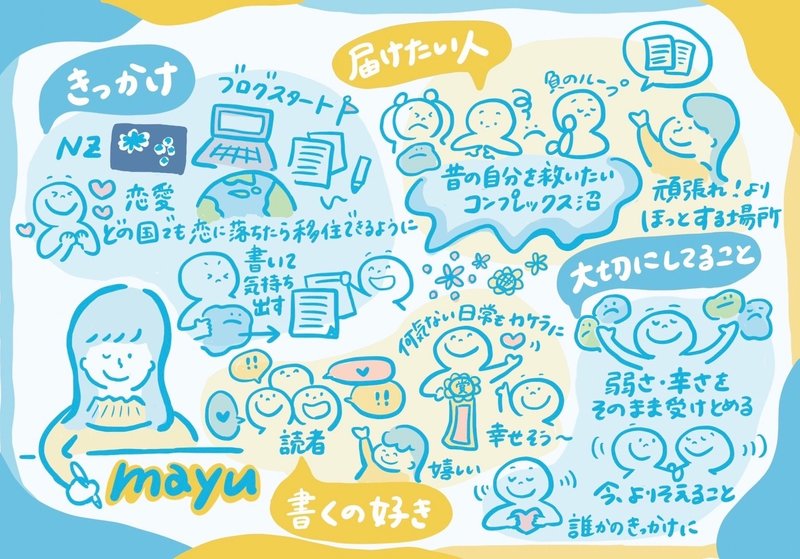

執筆:Mayu

写真提供:あかりん

ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。 スキやシェアやサポートが続ける励みになっています。もしサポートいただけたら、自分へのご褒美で甘いものか本を買います。