「AMPERIUM LIVE」 機材レビュー①

こんにちは、音作り過激派のみんてぃあです。

今回は個人輸入していたムフフな機材が届いたので、そちらをレビューしていきたいと思います。

出会い

いつものように(?)海外ギター情報サイトを徘徊していたら偶然目に止まりました。「AMPERIUM?名前的にアンプシミュレーターの類かな?」と気になって調べてみると、公式サイト以外の情報がほとんど見当たらない( ఠ_ఠ ) どうやら新興メーカーの「st.Rock」(読み方はセントロックかな?)が開発したギター用エフェクターのようです。もちろん国内での取り扱いは無く、詳細や入手方法を確認するにはメーカーに直接連絡するしかなさそう・・・。

普段なら「もう少し情報が出揃ってから検討しよう」となるところなのですが、メーカーの所在地を見てびっくりしました。

なんとこのペダル、ウクライナ🇺🇦で開発・製造されています!!!

厳しい状況の中でもたくましく商売されているのか・・・。俄然興味がわいていきたので直接メーカーにコンタクトをとってみることに。メールで「状況が状況だけど、日本にも発送できる…?」と相談したところ、数時間足らずで「問題ないぜ!」とのリアクションがありました。その他の質問にもレスポンス良く回答してくれたので、わずかながらでも支援になればと思い、そのまま購入を決断しました!!

注文した時点では日本語の商品紹介やユーザーレビューが一切見当たらなかったので、自分が国内初のユーザーかもしれません。もしなにかのきっかけでこちらの記事にたどり着いた方がいらっしゃったら、少しでも参考にしていただけると幸いです。

AMPERIUM LIVEとは?

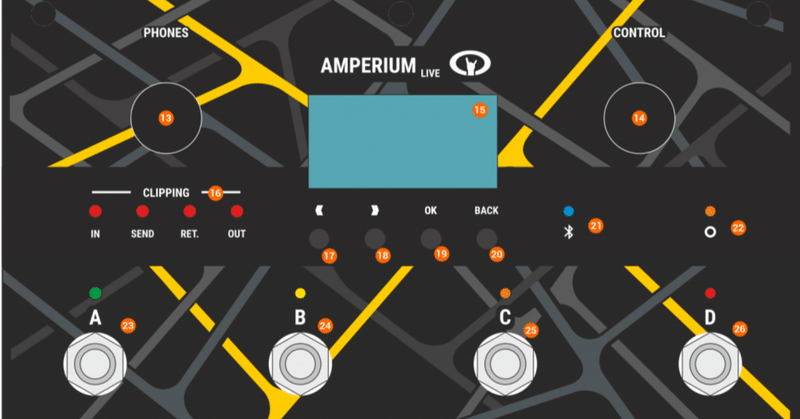

まずは実物写真をご覧ください。

いわゆるアンプシミュレーター入りのマルチエフェクターです。フットスイッチは4つで、ボリューム操作等に使えるエクスプレッションペダルは付いていません。筐体のサイズ感的には、流行りの「HX STOMP」や「GT-1000 CORE」、「AMPERO II STOMP」「TONEX PEDAL」あたりと競合する商品かなと。

金額は€499.00-。最終的に送料やらなんやらで€557.00-の請求で、日本円にするとだいたい95,000円くらいだったので、グレードもほぼ同等くらいのイメージですね。TONEX PEDALだけ安すぎる・・・

この機材を購入するに至ったポイントの一つは、アンプモデリング部分に"独自のディープラーニングAI技術が取り入れられている"という点です。いわゆる「QUAD CORTEX」や「TONEX」と同じ原理でアンプの出音を再現しているので、DSPタイプのシミュレーターよりもさらにリアルなサウンドが期待できるわけですね。かがくのちからってすげー!

開発者の書き込みによると、Dumble系も今後追加予定とのこと。

そしてもう一つのポイントは、"アンプシミュレーターのセクションがプリ・パワー・キャビネットの3ブロックに分かれている"という点です。細かな解説は後回しにさせてもらいますが、この3箇所が独立して弄れるとサウンドメイクの幅が一気に広がると思ってください。これを単体で実現できる機材というのがハードウェアではほぼ皆無でした。実用的なところで言うと「BIAS AMP」くらいでしょうか?

パワー管のタイプを変更できます。意味わからん(褒め言葉)

上記の2点だけでもアンプシミュレーターとして非常にユニークな特徴を持っていると言える本機ですが、その他にもオーバードライブやモジュレーション、ディレイ、リバーブといった各種エフェクトが内蔵されており、単体で音作りが完結するマルチエフェクタータイプの機材となっています。実質エフェクト有りの「TONEX PEDAL」みたいな代物ですね。これはトレンドに敏感な機材厨ならwktkせざるをえないでしょう👋(՞ةڼ 👋)

なお、さすがにアンプキャプチャー(実際のアンプを解析して音をコピーする機能)までは搭載されていないものの、オープンソースのNeural Network Modelingをロードしてモデリングの1つとして使用できるっぽいです。この辺りは英語の説明文やレビューだけでは詳しく理解できなかったので、追々検証していきたいと思います。

注文~到着まで

商品を発注したのは9月の後半。支払い方法はクレジットカードのみの対応でした。事前にやり取りしていたのもあってか、注文確認と発送作業はスムーズに進み、商品の到着を待つのみとなりました。

ウクライナの物流が現状どれくらいの稼働率なのかまったくイメージできなかったので相当の時間待つ覚悟をしていたのですが、意外にも1週間ほどでステータスが更新され、あっという間に日本の空港に届いていました。その後国内の税関も数日で通過し、無事に手元に着弾!たまたま運がよかっただけかもしれませんが、トータルで1ヶ月かからなかったのは驚きです。トラブルがなくてよかった!

音出しの前に・・・

早速自宅のライン環境で音出し!と行きたい所ですが、この手の機材はPCと連動させるために諸々の設定が必要です。情報の少ない海外製品なので不安もありましたが、セットアップ自体はメーカー公式からドライバをDLしてインストール、その後に画面の指示に従って本体のファームウェアを最新の物に更新するだけで複雑な手順は特にありませんでした。

ただ1点だけ、付属の電源アダプターが海外のコンセントタップ用となっており、一緒に日本のコンセント向けの変換パーツが同梱されていたのですが、到着時点でプラグが折れ曲がっており正しく通電しませんでした。

元から変形してしまっていた可能性が高そうです。出力は9V/3A。

電源口の仕様は一般的な9Vセンターマイナス5.5mmだったので、取り急ぎ手持ちのアダプターを使っています。ただし、公式サイトによると必要電源が9V/1.5Aとなっているので、出力電流が0.5Aほどの一般的なエフェクター用アダプターだと供給不足で動作しない可能性があります。一応自分は2Aのアダプターと、カレントダブラーケーブルを使った0.5A+0.5A=1A出力のパワーサプライで動作を確認しました。(1Aでも正常に起動できたので通常動作は問題ないと思いますが、推奨値に満たない電源を使用する場合は自己責任でお願いします。)

そんなこんなでサクッとPCとの連動が完了。プリセットを確認しつつ、いじれそうなところを触ってみることに。この時のワクワク感ってたまらないですよね。

ファーストインプレッション

まずはプリセットの最初に登録されていたPEAVEY 5150のドライブサウンドから。おお、かなりリアルなチューブサウンドです!シミュレーター特有のチリチリした感じは少なく、ブリッジミュートした時のカッと鳴る感じがよく再現されています。このプリセットはプリ・パワー・キャビのブロックのみONになっているプリセットだったので、EQやブースターの補正なしの素の音がコレなら他のアンプモデルもかなり期待できます。

クリーンサウンドもちゃんとタッチに追従する感覚があって弾きやすいですね。各エフェクトも主要なところはおさえていて、数がそれほど多くない代わりにしっかりと作り込まれている印象です。実際のサウンドは改めてYouTubeかどこかにアップできればと思います。乞うご期待。

操作感

音色の切り替えはフットスイッチを使用します。ABCDの4つにそれぞれ設定を割り振ることができ、長押しでチューナーやバンク切り替えが呼び出せるマルチエフェクターとしてはスタンダードな操作性ですね。ただこの機材、残念ながらモニターや操作ノブまわりのUIはかなり前時代的な仕様になっており、本体だけでサウンドエディットしようとするとぶっちゃけかなり不便です。

17年前(2006年発売)の機材ばりの

でも安心してください。こいつはちゃんと2023年の最新機材です。そんな見え透いた欠点をそのままにしているわけは無く、スマホ・タブレット版のエディターアプリとBluetooth接続で連動させることで遠隔でサウンドメイクすることが可能となっています!「わさわざコストをかけて本体にカラーのタッチディスプレイなんて付けなくてもお前らのポケットには超高性能なリモコンが入っているだろ!」の精神ですね。素晴らしい👏( 'ω' )

あくまで個人の意見ですが、基本的にこのような足元に置くことが多い機材にたくさんのノブや大型の液晶ディスプレイがついていると、操作性・耐久性の面で不安を感じてしまうので、この仕様は結構好きだったりします。とはいえUIを最小限にすると今度は演奏中に咄嗟に設定をかえることが難しくなるので一長一短かなとは思いますが。

全体的な所感

というわけで一通り触ってみた後の率直な意見ですが、「癖が強いけどシンプルに音が良い!」です。なんか千鳥みたいになっちゃいましたね。

モデリングの内訳や操作の感覚は大手メーカーの物と比べるとややマニアックだと思います。ですが、この手の機材に慣れている人なら問題なく初見で使いこなせるでしょう。肝心の出音は、まだライン接続でしか確認できていませんがこのサイズとこの価格帯のプロセッサーとしては頭一つ抜けていると感じました。競合の「TONEX」と比較すると"好みの音をより細かく作りこんでいく"過程を楽しむことが出来る機材となっています。

まだ数時間しか触れていないので、今後はさらに細かな部分のレビューも追記していければと思っています。

以上、AMPERIUM LIVEの簡単なファーストインプレッションレビューでした。最後まで読んでくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?