FFの原点は、FFでない所にあるのかもしれない

FFって、王道のファンタジーのようで、メカが出てきたり、宇宙に行ったりします。

……でも、もしそうだとして、FFって、何だと思いますか?

今回はジスロマックさんの「FFに原点などない」に対する一つのカウンターとか、補足とか、そういうのです。

上の記事では、ジスロマック氏が「FF16は王道ファンタジーFFシリーズに原点回帰しているようだ」という記事に対して、歴代のFFメインシリーズを辿って、「FFに原点はない」という風にまとめています。

でも、『東方Project』のZUNさんはこう語っています。

人は影響の固まり。僕も何かの影響を受けてきたから、今がある。 そういう意味では、僕も二次創作をやっていると言える。

…もし、ZUNさんの言葉がFFにも当てはまるなら、これだけ派手に「王道」っぽくない事をしてるのも、どこかの誰かの影響を受けてこうなっているのかもしれない。

そこで、当時の事にさかのぼって考えてみましょう。

FFやドラクエより前の世界

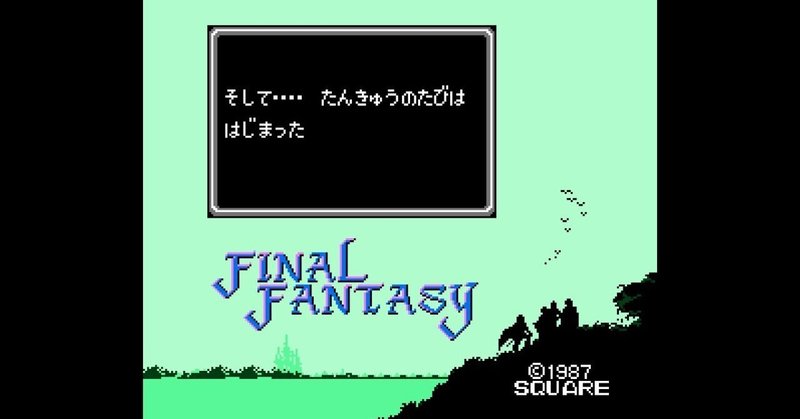

FF1はずっとファミコンでRPGを作りたがっていた当時のクリエイター達の企画に対して、上はドラクエの人気を見てようやくOKを出したという経緯があります。

じゃあ、ここで言う「RPG」って、何かっていう話になるんですよ。

ドラクエとかFFの前のRPGを調べると、「夢幻の心臓」とか「ドルアーガの塔」みたいな国産のものとかが出てくる。

確かに、その辺のゲームはあまり奇をてらわない感じで、「王道」っぽいと言えばそうかもしれない。

これじゃなさそうなので、他の物をあたってみましょう。

「RPG」の原点

国産のコンピューターRPGよりも、その前までさかのぼれる事が、当時の開発陣の一人、河津氏の過去の海外のインタビューからわかっています。

元祖の元祖、TRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』。

この世の「RPG」と名の付く物の共通祖先です。

で、件のD&DもFFに負けず劣らずのトンチキやってました。

人の脳を吸ういあいあな宇宙人「マインド・フレイヤー」!

早い話が宇宙船「スペルジャマー」!

D&D第5版『Spelljammer: Adventure in Space』内『Astral Adventurer's Guide』表紙絵。

「ジャイアント・スペース・ハムスター」!!

D&Dで一番よく出てくる世界観「フォーゴトン・レルム」ですら、かつてはポータルで地球と繋がっていた上に、割と交流があったという設定があります。この地球です。私達が住んでいるこのジ・アースです。

これだけでもまだ氷山の一角です。でもRPGの元祖オブ元祖からしてもうこんな有様だった訳ですよ。「王道」 is 迷子。

ついでですが、FFやドラクエが参考にした作品の一つ、最初期のコンピューターRPGの中でも有名な『ウルティマ』も、宇宙戦闘機に乗って戦ったり、タイムマシンで悪の魔法使いが不死身になる前の時代に飛んだりしてます。

なんでこんな事になったのか、今度はD&Dからもう少し遡ってみましょう。

パルプの世界

80年代当時はファンタジーはいちジャンルとして確立されておらず、SFの派生のような扱いでした(これが独立し始めたのもD&Dのおかげらしい)。当時のD&Dの原作者たちは『指輪物語』に代表されるJ・R・R・トールキンの作品以外にも、『魔界の紋章』とか『宇宙船ビーグル号の冒険』とか英雄コナンシリーズとかいろんな小説があって、その辺をもとに、ごちゃまぜみたいな状態でD&Dを作っていたみたいです。

参考(英語):http://grognardia.blogspot.com/2008/03/pulp-fantasy-d.html

で、そういう中に多かったのが「パルプ小説」ってやつです。滅茶苦茶やっすいザラザラした紙に印刷されてるような奴で、とにかく安くて速かったので産業革命から第二次世界大戦辺りまで人気のメディアでした。

その中でも特に流行ったのが冒険活劇で、自分の義だけで動くアウトローなヒーローがいかにもな悪者と戦うとか、人種差別エログロ上等なおセンシティブ上等な内容とかが特徴でした。

悪役は例えばタコ人間とか、邪悪なカルトとかです。とにかく頭を空っぽにして楽しめる話が好まれていた上に、月単位のペースで刊行されるのでとにかくいろんなアイディアが求められた。ジャンクフードみたいなものです。

余談ですが、『ニンジャスレイヤー』でおなじみのダイハードテイルズも「オンライン・パルプノベルマガジン」を自称する通り、そういうパルプ誌をリスペクトしている訳です。

ちなみに、その辺が全く日本に来なかったという訳ではなく、人気どころは邦訳されて日本に上陸しています。

そして、初期のFFの開発陣もそういうのは読んでいたようです。

というのも、FF2に「クアール」というモンスターが出てきます。これ、「宇宙船ビーグル号」などA.E.ヴァン・ヴォークトって作者の小説に登場するオリジナルの生物なんですね。

で、D&Dにも、それを元ネタとする「ディスプレーサー・ビースト」が出てきます。

これ、憶測ですけど、名前こそ元ネタだけど、「ディスプレーサー・ビースト」の事も意識していたんじゃないかって思うんですよ。

「ディスプレーサービースト」じゃFF2の文字数制限8文字には入らないので、縮める必要があった。でも、もしゲームだけだったら、ディスプレーサー・ビーストの元ネタがクァールという事にはたどり着かずに「Dビースト」みたいな名前になっていたかもしれません。

そんな背景もいざ知らず、D&DとかコンピューターのRPGが入って来た時、そんなの日本的にはエグすぎるし、トールキンとかとも結構違うし、それで日本の「王道ファンタジー」のイメージはだいたい「D&Dのパルプ抜き」になった訳です。アウトローな感じとかSF成分とは切り分けられている。サビ抜きの寿司みたいなものです。

でもFFは違った。D&Dとか、その派生の変な奴と面と向かって接していたので、言うほど抵抗感がなかった。SFっぽい要素も余裕で入れた。でも「王道」とか「原点」みたいな目で見たからあんな滅茶苦茶になった。

そういう事だったんだと思います。

じゃあそもそもその日本の皆の「王道」とか「原点」ってどこだよって話になるかもしれません。

ですがそれは知りません。多分RPGとかがいろいろ出るうちに勝手に混ざって湧いて出てきたんだと思います。

もしかしたら見落としはあるかもしれないけど、多分これが今の私の見解です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?