基礎的インテリジェンスの実践法

インテリジェンスという言葉は、一般的には「知性・知能」などを意味しますが、いわゆる情報屋の世界では、「多種多様な手段によって収集され、高度に分析された有益な情報」を意味します。

今回は、基礎的インテリジェンスの実践法についてご紹介します。皆さんも様々な情報を使いながら日々の生活・仕事をなさっていると思いますが、色々と参考にできる部分もあると思いますので、是非、お役立て下さい。

1 インテリジェンスの基礎

(1) インフォメーションとの違い

インフォメーション(Information)とインテリジェンス(Intelligence)、どちらも日本語では「情報」と表現されますが、インフォメーションは単に「素の情報」であることに対し、インテリジェンス は「数々のインフォメーションをカスタマー(組織の意思決定者や実動する現場など)のニーズに合うように加工(分析)した情報」という大きな違いがあります。

(2) 情報屋の役割

情報屋の役割は、カスタマーが求める「問い」に対する「答え」として、正確かつ高度に洗練された情報(インテリジェンス)に磨き上げ、適時に、ニーズにあう形態で配布することです(情報屋の心得については、「5 留意事項(情報マインド)」を参照)。

(3) 着眼点は「意図」と「能力」

インテリジェンスは本来、相手チーム・商敵・犯罪者・敵軍など「意思をもって対抗する人間集団」に対する戦略的アプローチにおいて、その「意図」と「能力」を解明することを本懐としていますので、本稿では、このことを前提にお話します(「災害インテリジェンス」など、意思をもたない自然現象を相手とする情報分析は対象外)。

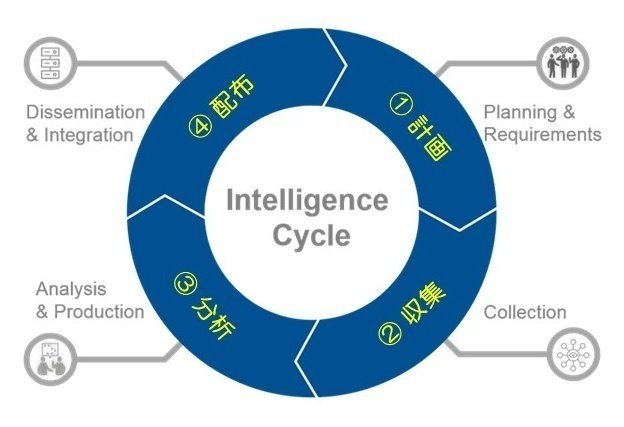

(4) 情報活動のサイクル

インテリジェンスの世界にも「PDCAサイクル」のようなものがあります。

① 計画:収集すべき情報・手段などの計画

② 収集:計画に基づく実際の情報収集活動

③ 分析:収集・蓄積された情報を用いた分析

④ 配布:カスタマーへのプロダクトの配布

更に重要なことは、カスタマーが当該情報を使用する時間に「余裕をもって、必ず間に合わせる」ことです。例えば、部長が毎朝9時に社長のところへ報告に行くとしたら、課長は、その前に知り得た情報を部長の耳に入れておかなければなりません(タイミングを失した情報の価値は著しく低下)。

ですから、情報屋としては、カスタマーの行動パターンを把握した上で、最初にカスタマーに④ 配布する時刻を決めて、その後、③ 分析、② 収集、① 計画など、各フェーズの完了時刻を逆算し、活動サイクル全体の回し方を決めることになります(活動サイクルは必ずしも24時間ではなく、12時間だったり、逆に1週間だったりもします)。

2 情報収集

(1) 情報の種類

情報は、収集手段や対象に応じて次のように分類されています。

● OSINT (Open Source Intelligence)

新聞、TV、ネット、書籍等で得られる公開情報

● HUMINT (Human Intelligence)

人間を介してもたらされる情報

● IMINT (Imagery Intelligence)

航空機や人工衛星で撮影される画像情報

● ELINT (Electronic Intelligence)

電磁波を傍受する事で得られる電子情報

● COMINT (Communication Intelligence)

電話や無線通信の傍受により得られる通信情報

● SIGINT (Signal Intelligence)

ELINTとCOMINTの総称

● その他、ACINT (Acoustic Intelligence):音響情報、GEOINT (Geospatial Intelligence):地理空間情報、MASINT (Measurement and Signature Intelligence):計測情報、TELINT (Telemetry Intelligence):テレメトリー情報など

(2) OSINT(公開情報)の収集

活動サイクルにおける「② 収集」の9割以上は、OSINTの収集に割かれているといわれています。個人としても組織としても、OSINTを中心とした日々の地道な努力があってこそ、高度な情報収集・分析活動が成り立つのです。

OSINTを収集する一番手っ取り早いツールは、やはりインターネットでしょう。よく閲覧する自己の専門分野に関するサイトを集約し、バッチファイル(つまり、閲覧したいサイトがワンクリックで立ち上がるよう)にしておきましょう。

サイトの更新時刻にもよりますが、各サイトを巡回する時間は、概ね朝晩2回くらいで良いと思います。海外のニュースは、現地語又は英語のサイトが一番早いです(速報等でない限り、海外のニュースが日本語のニュースサイトに上がるまで、半日~1日程度のタイムラグを生じる)。

仕事上、海外のニュースも見る必要があるなら、「適時性」という観点から、最低でも英語のニュースは読めるようにしておいた方が良いかもしれません。

英語力と時事力を両立させたいなら、こちら👇を参考に。

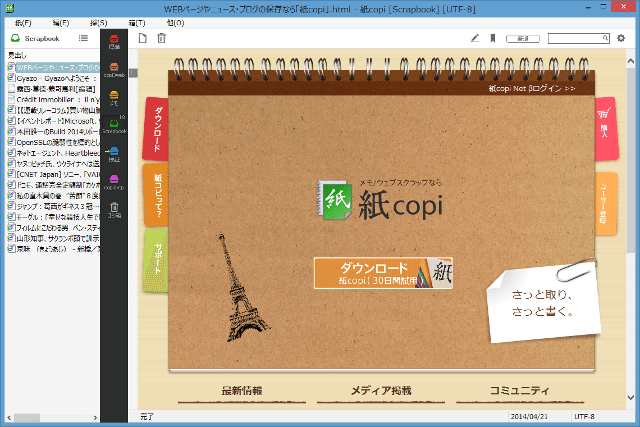

分析のためにストックしておきたい記事は、「紙copi」というソフトを使ってデータベース化すると便利です。このソフトは、サイト上の取り込みたい部分だけ選択して簡単に取り込めるだけではなく、フォルダによる階層管理や取り込み後の加工も出来る優れものです。

留意事項としては、OSINTもサイトや筆者により様々ということです。以下の諸点に注意して、「見る目」を養ってください。

一般に信頼性の高い情報から順に並べると、概ね次のようになります。

① 公式ホームページ

② 専門機関や識者のホームページ

③ 大手メディア(情報源は当事者本人)

④ 大手メディア(情報源は匿名の関係者)

⑤ 大手メディア(他局記事の焼き直し)

⑥ ローカル・メディア

⑦ 個人が運営するブログ等

⑧ 偏向記事が多いメディア、サイト等

③~⑤は、単に書いてあることをそのまま鵜呑みにするのではなく、「筆者はどんな情報源に基づいて書いているのか」をしっかり確認しましょう。

また、割と信頼性の高い記事であっても、当事者本人が肝心な部分を語らなかったりすると、その部分を筆者が推論で補おうとします。そのような場合、どこまでが本人が語ったことで、どこからが筆者の推論なのかを明確にした方がいいと思います(事実と推論をマーカーで色分けするなど)。

一方、⑥と⑦には当たり外れがあります。当たりの場合は、かなり有用性が高まります。⑥はローカルならではの地元ネタに富んでいたり、⑦はいわゆる「マニア」さんのサイト等で、情熱に裏打ちされた正確かつ質の高い情報は、時に関係者の間で重宝されたりもします。

⑧については論外です。ただ、唯一の利用価値は「何が何でも反論したい」という熱意からか、事実関係だけは割としっかり調べてくる傾向にあります。どうしても⑧を使うときはそこだけを参考にし、偏向されたコメント部分は排除するようにしましょう。

(3) HUMINT(人的情報)による収集

OSINTを収集した結果、それでも曖昧な部分については、必要に応じ、別情報でウラを取ったり補完する必要があります。そのひとつとして、HUMINTによる情報収集があります。

情報収集のために人に会うのは、概ね、ある仮説に対するから「ウラ(裏付けとなる証拠)」を取りたい時が多いと思います。

注意事項としては「手ぶら」で行かないことです(この場合「手ぶら」とは、何の予備知識も持たない、見返りとして与える情報を準備していない、食事に誘わない(おごらない)、ギフトを持参しない等)。

相手が外国人の場合、こちら👇を参考に。

人に会えば、カウンターパートも同じことを考えているとか、どうも違う見方をしているようだなどと、客観的な意見も得られますので、例えウラが取れなくても、会って意見交換するだけでも十分に価値があると思います。

3 情報分析

OSINTやHUMINTで得られた情報をそのままカスタマーに伝えても、「そんなこと知っているよ」とか、「それについて、あなた自身はどう考えるの」と聞かれて答えに窮することになります。

そこで、「分析」という作業を通して情報をより洗練されたものに仕上げることで情報の価値が上がり、情報屋としての存在価値も高まるのです。

以下、いくつかの基礎的な分析や考察の手法をご紹介します。物事を様々な切り口(特定の視点や条件のこと)で多角的に検討してみると、情報の精度が高まるとともに、それまで見えなかったものが見えてくるようになるものです。

(1) 六何・八何の原則

いわゆる「5W1H」等、基本的な問いかけの要素です。一般に広く知られていることですので、細部のご説明は割愛します。

(2) クロノロジー分析

情報分析の基本中の基本です。特定のテーマについて追い続けるときは、いつ、どこで、何が起きたのか、誰が何を語ったのかなどの事実関係を時系列に整理しておきましょう。

エクセルで作っておくと、後から例えば「資料源ごと」にソートをかけてみたり出来るので便利です。

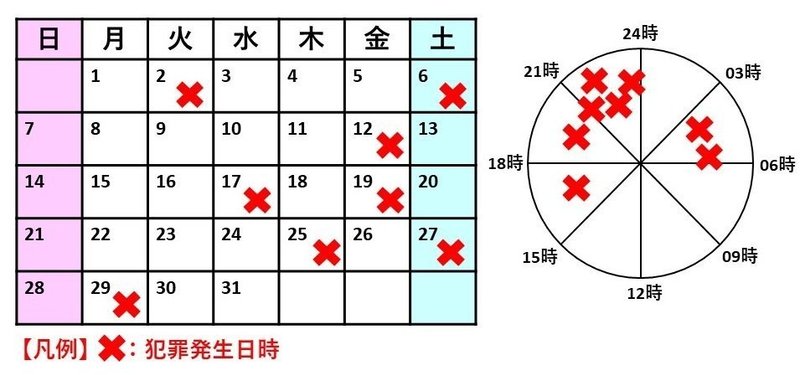

(3) 事象カレンダー分析

特定の事象が発生した日時などを積み上げる時に使います。この例だと、「週2回程度、特に週末、夜の時間帯に犯罪が起こりやすい」という傾向が読み取れます。更に、数年間のデータを積み上げると、季節的な傾向も導くことが出来ます。

(4) ビフォーアフター分析

写真分析などで良く用いられる手法ですが、例えば単純に数日前の写真と現在の写真を見比べて何がどう変わったかを明確にすることで、能力的な変化や、能力を変えた意図を探ることができます。

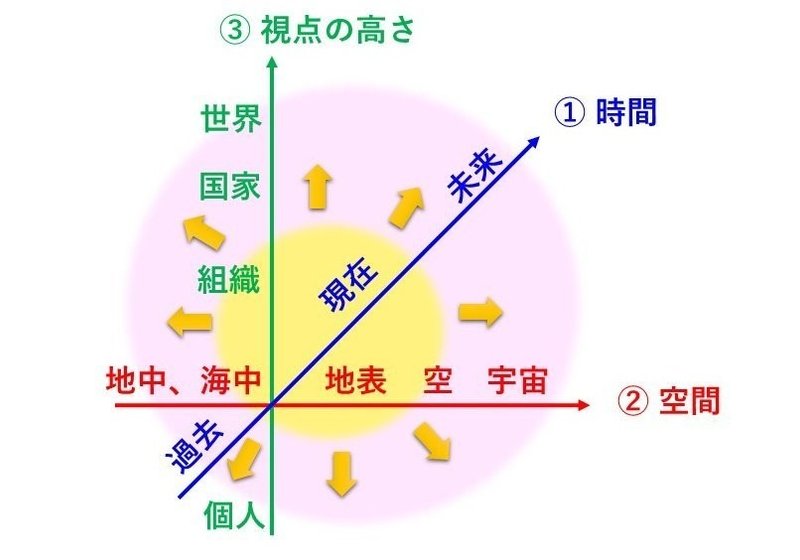

(5) タテ、ヨコ、高さの3軸分析

① タテ(時間):現在はこうなっているが、過去はどうだったのか、過去から現在に至る流れからすると、未来はどうなりそうか等

② ヨコ(空間):地図上ではこの位置にあるが、その上空には何があるのか、更に宇宙(人工衛星)との関係はどうなのか、逆に地中又は海中にある物との関係はどうなのか等

③ 高さ(視点):組織の視点でみるとこう考えるのが妥当だが、国家の視点に立つとどうなるのか、また、世界的にはどうなのか等

情報屋は、タテ・ヨコ・高さの全てにおいて、カスタマーの上を行く(黄色の円から赤色の円へ幅を広げる)努力をしなければなりません。

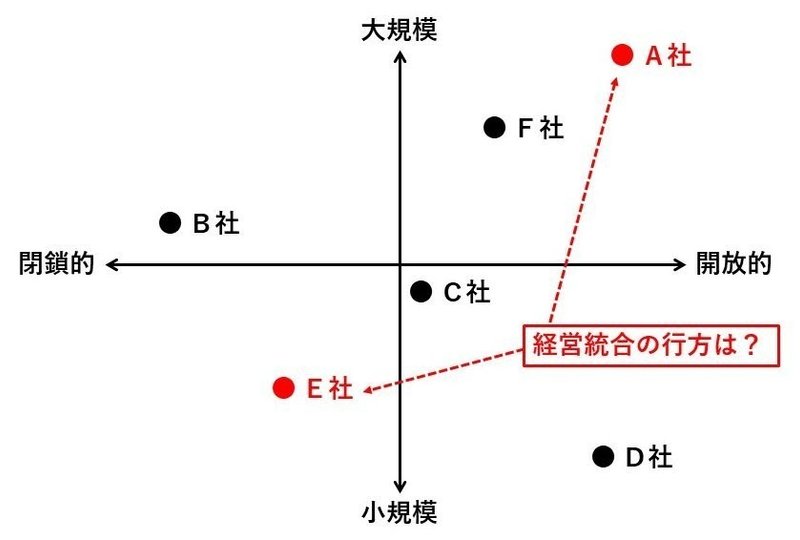

(6) ポジショニング・マップ

人物・組織等の立ち位置を明確にします。この場合、A社とE社の経営統合はやや難しそうです。

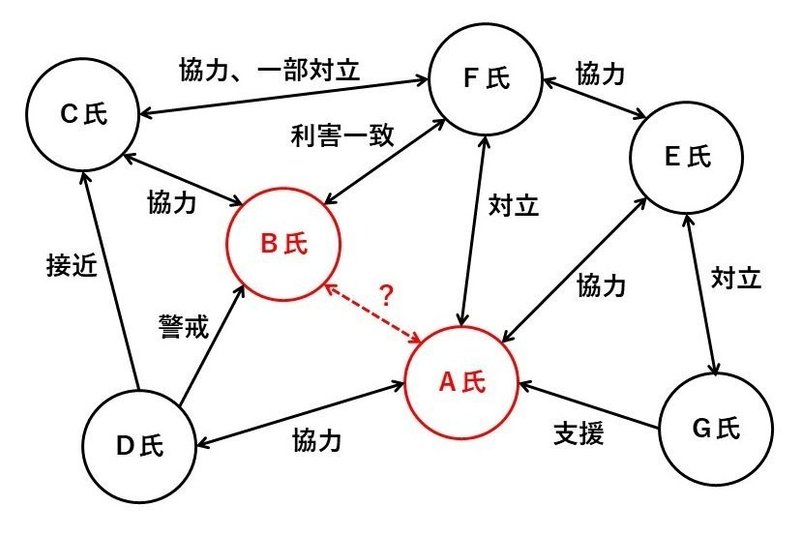

(7) リレーション・マップ

人物や組織などの関係性を明確にします。この場合、A氏とB氏の関係は、協力と対立、果たしてどちらに向かいそうでしょうか?

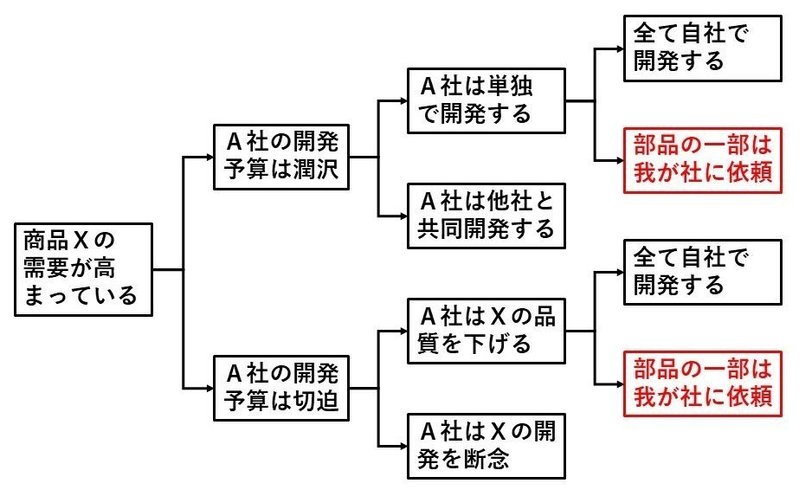

(8) ロジックツリー分析

場合分けを整理する際に使用します。この場合、A社から部品発注の依頼を受ける可能性があり、求められる品質はA社の予算次第になりそうです。

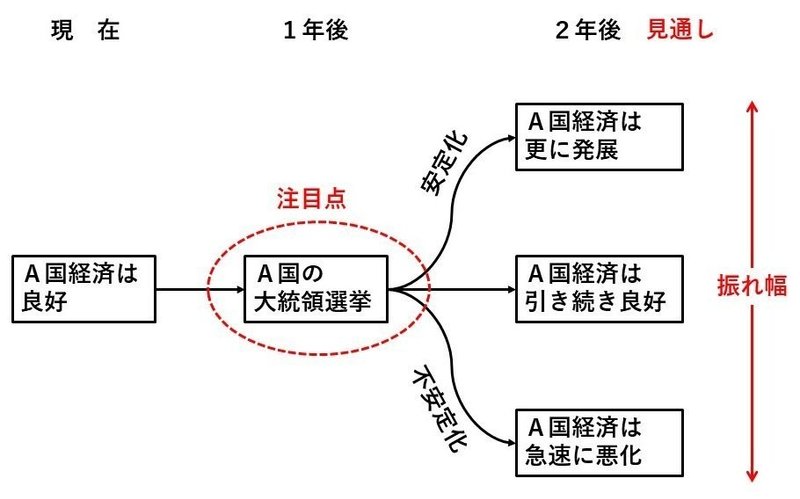

(8) シナリオ分析

将来の見通し、振れ幅、注目すべき分岐点を明確にします。この場合、1年後の大統領選挙の結果次第で、2年後のA国経済が大きく変わる見通しであることが分かります。

(9) 仮説を立て、磨きをかける

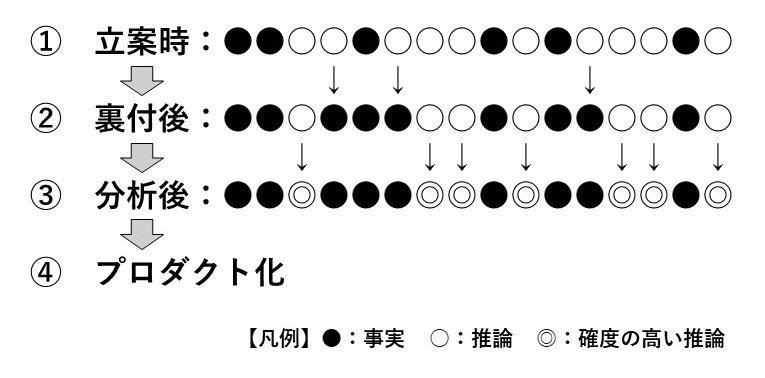

カスタマーの「問い」に「答え」得る決定的な事実はなかなか得られないものです。殆どの場合、断片的な事実と推論の組み合わせにより仮説を立てることになります(下図①立案時)。

他の情報源でウラを取って行くことで推論が事実に変わり、次第に情報の精度が高まっていきます(下図②裏付後)。

しかし、ウラが取れないことも多々ありますので、上述のような分析という作業を通じて、単なる推論を、より確度の高い推論へと磨き上げることができるのです(下図③分析後)。

こうして、単なる仮説はカスタマーの要求に応え得るプロダクトとなっていきます(下図④プロダクト化)。

一般的には、最も確度の高い説を採用して配布しますが、場合によっては、いくつかの説を列挙して配布することもあります。

なお、インテリジェンス(Intelligence)という言葉は本来「行間(inter)を読む(lego)」という意味ですので、まさにこの図のとおりですね。

4 情報配布

(1) 網羅すべき項目

・ テーマ(カスタマーからの「問い」)

・ 事実関係(発生した事象の状況)

・ 背景・経緯(現在に至る背景と経緯)

・ 分析(結論に至る論旨の展開)

・ 結論(「問い」に対する「解答」)

・ 見通し(近い将来、起こりそうなこと)

・ 注目点(安定化、不安定化の分岐点等)

(2) 配布の形態

① 印刷物で提供

② データとして提供

③ プレゼンテーションによる報告として提供

プレゼンテーションは、ある程度、役者的な練習を伴う技能教育が必要になりますので、それについては、また別の機会にお話します。

5 留意事項(情報マインド)

最後に、インテリジェンスに携わる者が備えるべき「情報マインド」についてお話しておきます。

(1) 行動も考えも、先回りする

インテリジェンス部門は、カスタマーよりも出遅れたら良い仕事は出来ません。冒頭でも述べましたが、情報屋の役割は、カスタマーが求める「問い」に対する「答え」を、正確かつ高度に洗練された情報(インテリジェンス)に磨き上げ、適時に、ニーズにあう形態で配布することです。

本当に気の利いた分析をするには、カスタマーは何故そのことを知りたがっていて、どのような情報をどのような形で入手し、何にどう使おうとしているのか、理解度はどの程度か等について予め確認しておくことが必要です(カスタマー側から明確な意思表示がない場合も多いので、自分に期待されていることを予想して先回りすることも必要)。

情報の適時性を保つためにも、行動も考えも、出来るだけカスタマーの先を行くことに心がけましょう。

(2) 分をわきまえる

インテリジェンス部門は「どんな策を打って出るべきか」ということにまで踏み込む必要はありません(というか、踏み込むべきではない)。それはカスタマーが考えることですので、先回りしすぎて出過ぎたアドバイスにならないよう、分をわきまえることも必要です。

(3) あと一歩踏み込む勇気

他方、カスタマーは「問い」に対する「答え」だけではなく、その答えに至った過程や担当者の本音の意見を聞きたがることがあります。

保身から、当たり障りのない答えや曖昧な答えばかり出していると、逆に信用して貰えなくなってしましますので、時には批判も覚悟の上で、信念をもって更に一歩踏み込んだ分析が出来るように研鑽に努めて下さい。

(4) ミス・リーディングには要注意

あまり深く考え過ぎると、論点が拡散してしまったり、枝葉末節に捕らわれすぎて大局が見えなくなってしまったりと、ミス・リーディング(意思決定者などを誤った方向に導くこと)が起こりやすくなります。

時折、上司・同僚、カウンターパートに客観的な意見を求めるとともに、自分はどこ(意思決定者なのか、現場なのか等)を向いて仕事をしているのかを見失わないよう、カスタマーの行動、立場、考え方、理解度を踏まえた活動に留意することが大切です。

(5) サービス業と割り切るべし

インテリジェンスの世界では、どんなに凄いことを解明しても、情報ユーザーたるカスタマーの役に立たなければ、それは単なる自己満足でしかありません(レガシー作りにこだわる人は事実を誇張・歪曲しがちなので、結局はプロダクトの質の低下を招く)。

また、情勢は刻一刻と変化していますので、いつまでも以前の仮説に捕らわれることなく、積極的に新しい情報を取りにいく腰の軽さ、新しい情報があれば、その都度、仮設に修正を加えていく柔軟さを持つことが肝要だと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

"Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential."(力や知性ではなく、地道な努力こそが能力を解き放つ鍵である。)- Winston Churchill(ウィンストン・チャーチル) -

力や知性に驕ることなく、常に地道な努力を!