【IVS2023レポ】多様性が生む革新:CTOの視点からみるダイバーシティと組織力

未経験から最短6ヶ月でハイクラスのエンジニアを育成する、コーディングブートキャンプ「Ms.Engineer」。2023年6月28日〜30日に京都で開催された“IVS2023 KYOTO”にて、セッションをモデレートいたしました。

女性がエンジニアとして新たなキャリアに踏み出そうとする時、どんな課題と向き合う必要があるのでしょうか。「CTOの視点から見るダイバーシティと組織力」というテーマのもと、エンジニア分野におけるダイバーシティの可能性についてディスカッションを行いました。

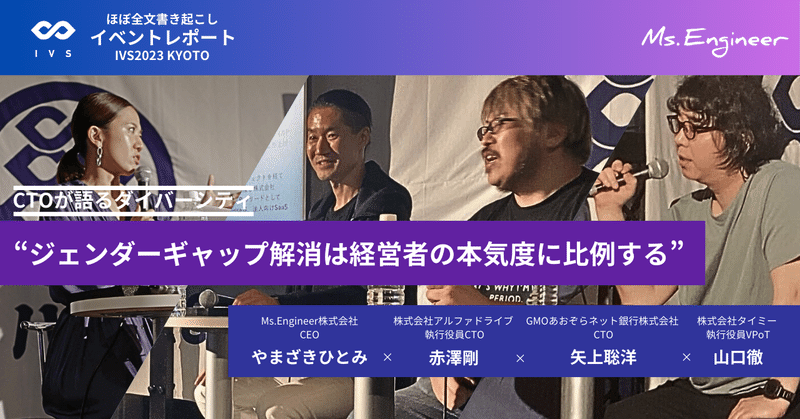

スピーカー:

赤澤剛氏(株式会社アルファドライブ 執行役員CTO)

矢上聡洋氏(GMOあおぞらネット銀行株式会社 CTO)

山口徹氏(株式会社タイミー 執行役員VPoT)

モデレーター:

やまざきひとみ(Ms.Engineer株式会社CEO)

※本記事は、IVS2023 KYOTOでのセッションをほぼ全文書き起こししたものです。

エンジニア組織のダイバーシティとは?

やまざき:このセッションは「多様性の革新ーCTOの視点から見るダイバーシティの組織力」ということで、テクノロジーを起点に成長している企業のCTO、VPoTの皆さんとエンジニアや技術組織としてのダイバーシティが生み出す力についてお話をしたいと思います。

それではスピーカーのみなさんをご紹介します。最初に、株式会社アルファドライブ 執行役員CTO、NewsPicks for Businessの取締役を務めていらっしゃいます赤澤さんです。

赤澤さん:私自身もエンジニアで、今はユーザベースグループのアルファドライブでCTOをしております。元々は会計のソフトウェアや、ちょうどニュースでやっているLINEとみずほフィナンシャルグループの合弁銀行のプロジェクトマネージャーをしていました。ユーザベースはかなりD&I、DEIBに取り組んでいる会社です。今日もそういった話ができればと思っていますので、よろしくお願いします。

やまざき:ありがとうございます。アルファドライブさんは私たちの卒業生も女性エンジニアとして入社しているんです。赤澤さん、こういう感じでですね、多様性のある組織作り、多様な方を活躍させるというスタンスが本当にオープンだなと、お話しさせていただいていつも感じます。

赤澤さん:そうなんです。自分のロールモデルはハリウッドザコシショウで、「ええやんええやん、シューシュー」がD&Iだと思っているので。その話を今日はちょっとしようかなと。

やまざき:ありがとうございます(笑)。続きまして、GMOあおぞらネット銀行株式会社のCTOでいらっしゃいます、矢上さんです。

矢上さん:GMOあおぞらネット銀行は、まだ5年ほどの新しい銀行です。ここにいらっしゃるスタートアップのみなさまにとって、日本で1番口座開設がしやすい銀行を目指して頑張っています。

前職は外資系のITベンダーの会社に勤めていまして、そこはかなりDEIBの意識が進んでいる組織でした。今の会社でもMs.Engineer様と2年前から一緒にお取り組みをさせていただいています。本日はどうぞよろしくお願いします。

やまざき:GMOあおぞらネット銀行さんは銀行業界の中でも風雲児ぽいというか、新しいことやスタートアップとの融合、私たちのような女性エンジニアの採用に積極的で、実際にMs.Engineerの講座内で、GMOあおぞらネット銀行のAPIを使った技術教育を矢上さん自らしてくださるなど、新しいことに挑戦することに積極的な姿勢を持っている印象があります。よろしくお願いします。

続きまして、株式会社タイミー執行役員VPoTの山口さんです。

山口さん:僕、実はタイミーに先月入社したばかりで、事前に予習してきました(笑)。その前まではベルフェイスというBtoBのSaaSの会社で取締役をやって、あとはDeNAに約12年くらいいたんですけれども、そこでオープンプラットフォームを作っていました。

やまざき:タイミーさんはエンジニア組織がどんどん大きくなっていて、エンジニアの組織作りとか取り組みについてユニークなアプローチをされている印象がありますが、ダイバーシティに関しては何か意識されていることはありますか?

山口さん:意識はしているんですが、本格的な取り組みはまだできていない状況です。

やまざき:ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、今日はこういったCTO、VPoTの皆様と技術面での経営視点からダイバーシティの話をすること、IVSでこの話をするということについてすごく意味があると思っていて。どうやってダイバーシティのあるエンジニア組織を強くしていくかっていうことをお話ししていければなと思っています。

多様性のない組織は問題解決能力が低くなる?

やまざき:早速ディスカッションに移っていきたいのですが、まずは、各社のダイバーシティについての狙い方、課題の取り組みについて伺っていきたいんですけれども、前提になるダイバーシティってどうなの?というところの話をしたいなと思っています。

多様性は組織にさまざまなよい効果をもたらすと言われています。IVS開催などもあり、私たちの業界でもわりと常識化している考え方です。ダイバーシティーと多様性についてわかりやすく書かれている『多様性の科学』という書籍があるので、一部抜粋させていただきます。

これが、多様性が組織にもたらすメリットについて簡単に表した図なんですけれども、この長方形ですね、いわゆる問題空間、問題の大きさとかその概念を表していて、ひとりの人間がカバーできる知識力、人と知識を表すのが円です。

わかりやすいのが、例えばある問題に対して、個人や同質性の高い集団で取り組むと、意思決定に対して盲点が出てくる可能性が高いということです。反対に、多様性のある集団でさまざまな知識を持ち込みながら取り組むことによって集合値が高められ、組織力が向上すると言われています。

あと、多様性の話になると、やっぱり能力か多様性か、能力主義でいくべきじゃないか、みたいな議論がありますが、そういった議論に対して、この図はいかに能力だけではなくて多様性が重要かを証明するものでもあるんです。

例えば、この絵の中のクローン集団、円が集まっている集団と、ピンクがたくさん集まっている集団ですが、いわゆる個人の知識量って変わらないんですね。

いかに頭脳明晰な人材が集まっても、同質性が高いと意思決定能力が弱くなる可能性がある。だから多様な視点を取り入れた集団を作ることで、高い集合知能、問題解決能力が高い集団になることができる。だから、多様性が組織力にとって重要なんだよっていうのがこの図からわかります。

もうひとつ、多様性には、人口統計学的な多様性、つまり性別とか人種、年齢といった多様性と、認知的な多様性、つまり、ものの考え方という2つの大きな分け方があります。前提として、人口統計学的な多様性を高めると、認知的多様性も高まる、いろいろな視点が広がるということが言われています。生物の多様性にアプローチするという点で、女性は人口の半分を占めていることもあり、女性比率を増やすことはすごくダイバーシティに有効と言えます。

「ジェンダーギャップの解放は全ての多様性の母」という言葉があるんです。ジェンダーギャップの話をすることが多様性とどう繋がるの?っていう視点で言うと、ジェンダーギャップのお話をすることが、ダイバーシティの全体的なテコ入れにつながるんですよ、という前提をもとに進められればと思っております。

長くなりましたが、こういった前提を踏まえてダイバーシティ推進に対して皆さん各社が進められている、現時点での狙いや課題についてお聞きしたいなと思っています。まずは赤澤さん、お願いします。

合理的に強い組織を作るには多様性しかない

赤澤さん:そうですね。まあ、もちろん社会的にはどういう状況かとか、そういったことがまったく頭にないわけじゃないですけど、僕個人の思いとしては、とにかくただ合理性としか言えなくて。ただただ合理的に強い組織を作りたいなら多様性という方法しかないじゃん、それ以外、何かありますか?という考え方です。

やまざき:多様性があるほうが強いという実感はありますか?

赤澤さん:あります。ただ、枕言葉をあえてつけるなら、中長期で強い組織を作るための合理性なので、短期的な話とはまたちょっと一段階違うんですね。中長期で強い組織を作るんだったら、多様性が不可欠。どんな方向からの揺れや圧力に対しても強くあるためには、多様性がなければならない。

やまざき:なるほど。赤澤さんは、昔はあまり多様性ではないマネジメントをしてたと何かで読んだんですが。

赤澤さん:そうですね(笑)。あの、過激派というか、ちょっと言葉が悪いんですが、お客様が大好きすぎて「お客様のためなら自分の命削ろうぜ」というスタンスだったので、良くなかった。

どう良くなかったかというと、女性だから、男性だからということを意識しなかったんです。性別の差をマイナスに持ったことは過去に一度もないんですけど、反対にあまりにもその差を自分で気にしなかった。

今は、多様性は違いを許容するのではなく歓迎することだという思いがあります。容認でもない。宗教とかジェンダーとか国とかに対して、どういう価値観を持っているか、そういったことを理解した上で、適切に差を理解することが大事。なので、差はないと勝手に扱ってしまったことが僕の失敗です。

やまざき:歓迎って、すごくいい言葉ですね。

赤澤さん:そうですね、さっきお伝えしたザコシショウの「ええやんええやん」が僕の中のわかりやすい歓迎のイメージです。

やまざき:歓迎は素晴らしいと思ったんですが、猛獣みたいな方がたくさんいらっしゃったら、歓迎するのは難しいだろうなと思ったんですが。

赤澤さん:でこぼこも含めてのチームだと考えています。とんがりをなくすというよりは、そのとんがりを全体的に生かすしかない。割り切り、諦めも含めてそれでいいとするんですね。「徹底的に強みしか見ないぜ」と割り切るのが、過去の反省からのマインドチェンジです。

多様性のあるポートフォリオを作ることでリスク分散が実現する

やまざき:ありがとうございます。矢上さんはいかがでしょうか。

矢上さん:まず、ねらいという観点で言うと、赤澤さんから多様性のある組織は強いですよと言うお話がありましたけれども、私どもの金融観点から言うと、例えば投資のポートフォリオってあるじゃないですか。あれは分散した方がいいんですね。集中していれば一発でいける時もありますが、リスクも大きい。なので、ポートフォリオを分散させるのは大切な考え方なんですが、その考え方に多様性は近いなと個人的には思いました。

中長期的に見ると多様性は有効という点に関して、会社の実現性に多様性を考慮していくというというのはあると思うんですけれども、少なくとも我々も会社として、多様性のあるポートフォリオを作っていなかければならないフェーズにきていると思います。

そもそも金融業は一つの商品だけで攻めるというよりも、総合力でお客様にサービスを提供していかなければならない側面があって、それを考えると、必然的にさまざまなバックグラウンドを確保し、いろいろな方がいるほうが絶対に強いということがあります。なので、多様性は狙っていかなければという思いは常にあります。

一方で、課題は多くあります。我々は銀行なんですが内製でシステム構築をしているので、社員の4割がエンジニアの方なんです。ですが、入社時には銀行のエンジニアって何をやっているの?という印象が若干あったりするのかもしれません。入社される方々が弊社に対して持っているギャップをブレイクしていく必要がある、そんな課題もあったりします。

女性など性別といった観点から多様性を増やしていきましょうという課題に対しては、社内には意外と課題感はないんです。ですが、「多様性って何がおいしいの?」という議論は社内で行ってこなかったなと、今お話を聞いていて思いました。

やまざき:なぜ多様性が良いのかという考え方が浸透しているかどうかについて、今日参加してくださっている皆さんは、そこの着眼点は合致しているよね、という印象なんですが、組織として多様性についての考え方が浸透しているか、については難しいところがありますよね。どうして多様な人を採用する必要があるのか、という点でコンフリクトが起こるという話はよく耳にします。

さまざまなターゲット層と向き合うためのダイバーシティ

やまざき:タイミーさんではいかがでしょうか。

山口さん:はい、そうですね。モチベーションのところから話した方が良いと思うんですが、タイミーのミッション、ビジョンは、「働きやすい」「時間を豊かに」というのがキーワードになっていて、そのターゲットには、統計を取るとそれこそ女性、男性、年齢など多様な人がいらっしゃるんです。そういった方々をターゲットにしているところもあるので、多様性をモチベーションとしているところがあります。

経営レイヤーでは、スタッフ採用も経営サイドの採用でもなるべく女性を採用しようという動きはあります。ただ、キーワードとしてDEIBが経営会議で上がるか、ポリシーを作っているかと問われれば、それはまだ未整備の状態です。

もうちょっとエンジニア組織っぽいことをいうと、やっぱり顧客第一なので、実際に開発する人がスクラム開発などで課題の背景を考えた時に、さまざまな要件が考えられたほうが、具体的なプロダクト改善につながる。ディスカッションや解像度が高まるんじゃないかなと思います。というように、さまざまなモチベーションはあるけれども、それを束ねるような狙いはまだ会社の中にないため、それぞれがバラバラの状態で進んでいる状態です。

「多様性に向かっていかなきゃいけないよね」というコンセンサスや制度の合理性はありつつも、それぞれが別のモチベーションで動いているような状態です。で、組織として採用におけるケアとか、考え方を整備した上で落とし込みをしたいところです。

付加価値のあるサービスを提供し続けるための多様性

やまざき:ありがとうございます。ということで、皆さん組織のダイバーシティーに対して取り込まれているスタンスがわかったところで、もう少し具体的なテーマに行きたいと思います。

特に今日のテーマであるエンジニア組織において多様性のあるエンジニアを生かすために、何か取り組まれた事例はありますか?ということをお伺いしたいと思うんですが、矢上さん、いかがですか?

矢上さん:はい。多様性におけるエンジニアの課題解決について、改めて見ると結構難しいんですが……。エンジニアに限っていうと、弊社の30人くらいのエンジニアの中で女性はまだ10人ちょっとくらいしか採用できてないので、多様性の観点から言うと十分とはいえないかもしれません。

ただ、女性の採用については積極採用を続けています。あとは、過去には海外の方、例えばベトナムやインドの方を採用する機会も結構ありました。その方々を必然ではなく意図的に採用することで、考え方、作り方の違うメンバーを受け入れています。

その結果がどうだったかというと、何かがダイナミックに変わるというのは難しいですが、一方でいろいろな視点が入るのはこの業種の強みとなる理由の1つだと思っていて。設計に関しても同じような開発意見しか出てこなかったり、こんなことやるんだ、またはやらないんだという話が結構あったりして。それはお客さんのことを考えると、機能的にこんなものがあってもいいよね、というフィードバックに回ることもありました。多様な経験をすることでチームの学びになったし、そういう観点で評価できるのではと思います。

やまざき:視点の数が増えると良さにつながるということでしょうか。

矢上さん:それは絶対ありますね。なので、赤澤さんのお話にもありましたが、起業したばかりで一点突破が必要な状態を越えたあと、継続して成長していくためには、お客さまにすぐに飽きられてしまうサービスではまずいので、常に付加価値を確かめていくためにもいろいろな方の視点が必要になると思います。

やまざき:事前のお話でも盛り上がりましたが、スタートアップなど、最初のフェーズでは同質性の高い組織の方が話が早い、やりやすい、開発しやすいというのが絶対あると思うんですが、どこかのタイミングから多様性が必要だと変わってくる。皆さんもそのフェーズにいらっしゃるのかなと思うのですが、そういった転換点はどこにあると思いますか?

矢上さん:企業によると思いますが、1つ目のプロダクトがうまく行った時、「次どうする?」というところを考え始めるところから多様性が必要になるのではと思います。かつ、その時になって多様な人材を集めようとしても遅くて、時間がかかる。なので、同質性で進めながらも、成功した後のことを考えながらDEIの考え方について共有し、備えていくのが良いのではと思います。

多様性のある組織における人事評価のあり方

やまざき:中長期的な企業の成長を見据えて設計をする必要があるということですね。ありがとうございます。赤澤さんはいかがですか?

赤澤さん:そうですね、もちろん今の話もそうだなと思うところが多いんですが、せっかく生のセッションなので、自分でも悩んでいるのですが、今の自分の考えをお話しすると、実はユーザベースも、自分が所属するアルファドライブも、評価の時に成果主義以上に「どうあるべきか」「ロールモデルとしてどうか」というコンピテンシーを重要視しているんですね。

成果主義であれば、無限に働く人の成果が無限に上がっていくわけです。僕自身もそういう考えが強かったし。でも、「なんか違うよな」という思いもあったんですよね。成果を出す人の成果を丁寧に扱いたいし、感謝もあるし、「すごいね」と言ってあげたい。だけどやっぱり生産性、時間単位あたりでどういう成果を出したかを重要視すると、男性、女性、家族の状況、年齢、そういったものを越えて適切に評価できる。

絶対的な成果をないがしろにしないという思いはあるんですけれども、でもそれだけで測るのも、あるべき姿ではないなと思って。なので今の自分の組織の仕組みはコンピテンシー評価を採用することが最適解かなと自分では思っています。

やまざき:ユーザベースさんもアルファドライブさんも「異能は才能」という言葉を大切にしていますよね。それが浸透しているというか、DEIの標語としてかっこいいなと思っています。

赤澤:ありがとうございます。ユーザベースではDEIBレポートを2022年と2023年に出しているんですが、かなり赤裸々な内容で。それを見た時の社内の反応が、「うちはこんなものを出すんだ」じゃなくて、「俺たち私たちの価値観は今のワードで言うとDEIBって言うんだな」という感じなんですね。

昔から言っていた「異能は才能」が今の言葉でより明確に言語化されたり、数値にするとD&I、DEIBというワードになるんだという感じで、文化として長い間この標語が浸透しているグループなのだということを再確認しました。

やまざき:元々、多様性のあり方が浸透しているということですね。山口さん、タイミーさんではいかがでしょうか。

山口さん:スタートアップの初期は同質性の組織になりやすいという話ですが、そこに最初に気が付くきっかけは、最初のメンバーから人を増やさないと、というフェーズで多様化していく必要性が生まれると思います。

採用関係では、多様性のある人材を意図的に採用しようとしている姿勢はあります。例えば、女性のエンジニアリングマネージャーや外国籍の技術者を採用する場合には加点ポイントをつける、などです。あとは、環境面として福利厚生に半端なく力を入れています。入社時に好きな本を30冊、本人に送り込むとか、リモートワーク環境を構築する際の制度など。

やまざき:10の制度があるんですよね。

山口さん:「TDE10(Timee Dev Enable)」という、「エンジニアの進化」をサポートする制度です。

赤澤さん:技術執筆をサポートする制度もありますよね。本当にすごい施策ばかりなので、皆さんもぜひ見てみてほしいです。

エンジニア業界におけるジェンダーギャップの要因とは

やまざき:皆さんいろいろと取り組まれていますが、せっかく技術組織のトップの方々とダイバーシティーの話をさせていただいているので、もう少しマクロな視点から意見を伺いたいと思います。

日本のジェンダーギャップ指数が116位から125位となりまして、非常に憂いているのですが、これは女性のテック人材に対して先週の日経新聞の一面に特集されたデータです。日本における男女比率における女性の割合は10年で7ポイント上昇していて、欧米並みになっている。それでもテック人材の女性比率は2割くらいなんですね。

もうひとつ、これは参考としてなんですけれども、日本ではIT分野における大学卒業生の女性の割合が低いということがあって、これは理系分野における女性の割合が弱い、という日本の構造的な問題があるんですけれども、こういう背景がありながら、エンジニアはまだまだジェンダーギャップが大きい分野なんですね。

こういったデータを踏まえて、日本におけるジェンダーギャップの要因や解消するアイディアなどがあったら伺いたいなと思っております。赤澤さん、いかがでしょうか。

エンジニアは女性にとってもいい仕事

赤澤さん:難しいですね。誠実に話すと、原因がパッと出てくるほど自分の中で腑に落ちていない部分があります。おっしゃる通り、自分たちよりもさらに上の世代の考え方も根底にあるんだろうなと思うことはあるわけですよね。実際、人格者だと感じる一般の方や芸能人の方でも、時々「そういうこと言っちゃう?」と感じることがやっぱりあったりして。

だからこそ、自分が作る自分達の組織はMs.Engineerさんの取り組みを一緒にやりたいというところがあるんです。エンジニアは女性にとっても男性にとっても悪くない職業だよという情報を発信する。女性に関してはこういう良さがありますよという情報を発信することに自分も関与したいと思っているので。草の根でやっていくしかないかなというのが個人の考えです。

やまざき:今日の参加者の皆さんも、女性エンジニアを増やしたいと言ってくださる方ばかりですが、本当にいい仕事ですよね。

赤澤さん:マジで本当に言葉悪いんですけど、自分が3年目ぐらいの時に、もう自分がこんなに楽しい仕事してて、自分の技術力が上がって、周りからすげえって言われて、お客様から神って言われて。最後に給料がバンバン上がって、もう全部うまくいく。もちろん、そんなに甘くないですけど、ただ、それぐらい自分がソフトウェアエンジニアという道を選んで良かったなって思ってます。

やまざき:やっぱり女性にとってもお勧めですよね。

赤澤さん:他の職業がどうという話ではなく、ソフトウェアエンジニアに興味がある方には、めちゃくちゃいいよと本心から言えます。

ジェンダーギャップ解消は経営者の本気度に比例する

やまざき:ありがとうございます。矢上さん、いかがでしょうか。

矢上さん:これ、国内で、という話だと思うんですが、お題をいただいた時から考えていたんですが、自分の経験からするとちょっと違和感がありまして。以前在籍していた外資系のIT企業では女性のエンジニアが3割は在籍していました。何が違うのか、国内は国内ですが、外資系と今の会社を比べた場合に、外資系の会社では、制度的に女性を優遇するというところが非公式ですがありました。

アメリカの会社だったんですが、彼らの中でも40年くらい前からジェンダーギャップを解消しようという話になっていて。一例で言うと、昇進の際に同等の能力の候補者がいて、それが男女だった場合、女性を採用すると言うことを意図的にやっていたと。程度の差はあれど、本気でそれに取り組んでいた効果はあるのではと思います。

あとは、ジェンダーギャップ解消のための教育は入社時に行われていました。四半期に1度、ジェンダー教育をグループ全社員に実施するなど、徹底していたなと思います。

そこまで本気で取り組めるかは、最終的には経営者の話になっちゃうんじゃないかな。国策として制度はありますが、それを活用するかしないかは結局経営者、オーナーの本気度を広めていくしかないかと。

やまざき:ある意味、優遇をすることも含めて経営戦略のひとつであると。ジェンダーギャップとかアンコンシャスバイヤスを解くための啓蒙や教育を驚くくらいのレベルで取り組まれているんですね。

矢上さん:そうですね。今の会社で四半期に1回開催している講座では、インサイダー取引は禁止という話で、ダイバーシティーの啓蒙はそんなにテーマに上がりません。経営側の考え方でこんなに違うんだなと感じています。

やまざき:それは確かにヒントになりそうだと思いました。ありがとうございます。山口さん、いかがでしょうか。

エンジニア=男性というイメージの払拭

山口さん:僕は工業系の大学なんですが、数百人の同級生の中で女性は3人しかいませんでした。今は1割くらいいるらしいんですが。ずいぶん進化したと思うんですが、それでも1割しかいない。

あとは、振り返ってみると、その3人のうち2人は理系の職業につかず、1人は保育士をしているようです。エンジニア職に就いても、途中で離脱する人が多い印象があります。DeNAでも新卒採用で理系の女性が入社するんですが、エンジニア研修を突破できない人が多い。結局ビジネス職に配属されて、最終的に女性エンジニアとして立ち上がる人は1人か2人。こういった入り口の問題は深いと思います。

あとは、きっかけみたいなものもあると思っていて、異業種からエンジニアになるというきっかけがもっとたくさんあればいいと思っていて。プログラミングに触れるタイミング次第ではハードルが高い気がします。

やまざき:プログラマーは男性のものという意識があって、プログラマーってかっこいい、という想起をする女性が日本だとまだまだ少ないかなという印象があります。

山口さん:あと、デザイナーなどクリエイティブ職が強くなると女性率が上がりますよね。その関係でフロントエンドをやる女性もかなりいますが、これがバックエンドになるとゼロになるんですよね、急に。そういう傾向はあると思います。

やまざき:確かにイメージ先行は大きいですよね、と言いつつ、実際に女性を育成していても女性が向いていないとか、全くないんですよね。むしろ向いている人は向いているし。

赤澤さん:マジで全く関係ない。ただのイメージ先行じゃないですかね。

やまざき:本当に素晴らしい仕事です。ちょうどこうやってお話をするきっかけをいただいているので、エンジニア職に取り巻いているジェンダーイメージを変えていく役割なのではと思っています。

多様性は事業の不確実性を下げ、イノベーションを生む

やまざき:それではですね、最後のテーマにいきたいと思います。多様性が組織を強くしていくというヒントをいくつかいただいていますが、より経営視点から見た時、エンジニア組織の多様性が経営に与えるインパクトについて皆さんのご意見をいただければと思います。山口さん、お願いします。

山口さん:はい。プロダクトにせよ、ビジネスにせよ、多様性が担保されることによって事業の不確実性を下げるのではないかと思っています。さっきもプロダクト作りといったところで、いろいろな条件の方がいることで問題の背景に対する理解がかなり高まるという話がありました。そういった積み重ねによって最終的に経営に跳ね返ってくると思っています。

やまざき:経営の不確実性が薄まっていく。多様性があると経営に良いインパクトがあるということについてピンとこない方も多いと思います。例えばイノベーションが生まれやすいということはありますか?

山口さん:イノベーションも生まれやすいと思います。元々の条件が違えば、ものの考え方の種が生まれる環境も違うと思うので、自然と考え方も変わると思います。そういった多様性のある人々がディスカッションをすることでイノベートできたりしますよね。ですから、多様性がコラボすることで生まれることも確実にあると思います。

コアバリューのない多様性組織は意味がない

やまざき:ありがとうございます。矢上さん、いかがでしょうか。

矢上さん:はい。間違いなく多様性は必要でしょうね。同一性と多様性の話にも出ていましたが、企業が成長し続けるためにはという点で必要です。先ほど、プロダクトがひとつ成功してから次の多様性を考えていきましょうと話しましたが、仮にそのやり方を続けた場合、そのプロダクトはその時に成功したとしても、それはその時点での成功です。

周りの外的要件はどんどん変わっていきます。お客様のニーズ傾向が変わりましたという場合、同質性の高い指揮官のもとで1つのプロダクトを作るような組織では、ニーズに合わせるために10割振り切る必要があるわけですよね。そういった経営方針はリスクだし、マネージできないと思います。

もし箱の中に仮に10の要素があったとして、外的要因がガラッと変わった時、10の要素がいきなり10個全部変わるわけではないので、変化に対して2、3個変えていきましょう、他の7つはそのまま成長していけばいいんじゃない?という体制にしていくと、緩やかに変わっていくだけなのでマネージしやすいし、リスクも軽減できる。そう考えると、多様性ってめちゃめちゃ必要かなと思います。

ただ、それをいかにコントロールするか、会社にとって何を軸に進んでいくかという指針がないとバラバラになるだけです。会社のコアバリューがないままに多様性を採用すると、逆に生かせないのではとも思うので、まずは多様性の前にコアバリューがないとつらいよねというところでもあります。

やまざき:なるほど。もちろん数を増やすだけが多様性ではないですよね。多様性を生かすためには、幹の部分、コアバリューがあってこそ、それぞれが生きることにつながるということですね。

矢上さん:そうですね。我々の経験からいうと、銀行を作る時はある程度のビジネスのコアと規制に関する対応を専門的に整えて、それから初めて会社ができ上がるんです。言ってみれば初めから多様なんですが、それをうまくまとめ上げるのが正直悩んでいるところなんです。幹って大事なんだなと非常に感じているところなので、ちょっとお話させていただきました。

やまざき:確かに多様な視点が入るのは、多様な意見をぶつけ合わせなければいけないということでもありますよね。ある程度発生するコンフリクトに耐えられるか、という側面を見ながらやっていかなければならないんですね。ありがとうございます。赤澤さん、いかがでしょうか。

自分の知らないことを知っている人と一緒に働く楽しさ

赤澤さん:はい、お二人のご意見の繰り返しになりますが、まさに中長期で不確実性を下げるということがまさに答えかなと思っていて。「世の中の多くのことはトレードオフではない」と。トレードオフにしたがるけれども、長いスパンで考えるほど理想と現実解って同じで、多くの場合トレードオフじゃないんですよね。

だから、短期的に3カ月で結果を出すから、自分と同じ者、同質性の高いチームで進めるのも1つの手ですが、半年、1年、5年、10年、どの時点で自社は強くなりたいのかを考えると、どの時点で多様性を取り入れるべきかがわかる。その多様性が不確実性を下げるということがあります。やっぱり合理性ですね。

ただ、「経営、合理性」と言っておきながら、最後は僕自身の中にずっとあるのは、男性、女性、なんとかの国の人という差が個人の差を超えることって絶対にないじゃんということ。僕は結局「赤澤剛」だし、「やまざきひとみ」さんだし。個人の差を超えることはないと思っています。

あと、シンプルに、「自分の知らないことを知っている人と一緒に働くっておもろいやん」って素直に思える組織をカルチャーとして作りたいと思っています。

エンジニアが経営に関われば組織の多様性は変わっていく

やまざき:皆さんは経営者の視点からDNAレベルで多様性の重要性をわかっている感じがしますが、そういう方が日本にはまだまだ少ないと感じています。日本の経営陣がダイバーシティーを高めていくためにはどうしたらいいと思いますか?

赤澤さん:一個だけ言っていいですか?僕めちゃくちゃアニメ好きなんですよ。スターウォーズなどで性別の差って問題になったことありますか?本気でそれくらいのことだと思っていて。それくらいのレベルで歓迎する、寛容になるじゃなくて歓迎するという感覚が大切だと思うんですよね。

やまざき:もっと宇宙をみろと。

赤澤さん:そういうことですね。哲学ではないんですが、そんな小さな差って関係あるのかな、もっと地球は大きいよっていう話です。

山口さん:元々エンジニアの文化って多様性が高いじゃないですか。OSSの開発してる時に、相手のバックグラウンドって誰も気にしない。その延長線上だよね、みたいな感じで捉えた方が気軽ですよね。

矢上さん:さっきの理想と現実解の話じゃないですけど、まず理想を定義した方がいいなと。早い話、エンジニアの人が経営層へ入っていけばいいんですよね。

赤澤さん:そう、僕らそもそも全員エンジニアだから、多様性が根付いているというか。多様性を意識しないまま、今はCTOをやっているという。

やまざき:本質的にはジェンダーなどがあまり関係ない分野だったと。

赤澤さん:だからこそ、その差を気にしすぎなかったというのが僕の失敗でした。

やまざき:ありがとうございます。多様性が経営に与えるインパクトは間違いなくプラスに働くということで、本日お話をしていただきました。

Ms.Engineerでも女性のエンジニアを輩出した後に働きやすいところで活躍してほしいと思っていますが、まさにこういう方々がCTOだったらいいなという皆さんです。ということであっという間でございますが、「CTOの視点から見るダイバーシティと組織力」、本日は以上となります。ありがとうございました。