*h₂ews- [East/Aurora/उषस्]

黎明に関するあれこれ ~lacolacoさんのnote記事からのインスピレーション~

AustraliaとAustria。同語源(どちらも印欧語根 *aus- "輝く")でも、指す方角が違うのはとても面白い。

Austria (East)

←L Austria

←OHG Ōstarrīhhi (cf G Österreich)

←PG *austraz

←IE *h₂éwsteros

←IE *h₂ews- (“to dawn”)

Australia (South)

←L Australis (auster (“south”) + -ālis)

←PI *austeros

←IE *h₂éwsteros

←IE *h₂ews- (“to dawn”)

印欧語根 *h₂ews-(*aus-) が、「黎明」から「南」の意味になったのは、イタリック語派にはいり、auster になった辺りからのようだ。

印欧語根 *h₂ews- がギリシャ語に入ると、 ἠώς (ēṓs) "daybreak, dawn, the direction of dawn, the East" と、「東」の意味も保たれているようだ。他に、αὔριον (aúrion) "tomorrow, soon" という単語も関連している。やはり日が昇ることと関連がありそうだ。気になったのは英語の air にもつながる、 ᾱ̓ήρ (āḗr) "mist, air" という語だ。*h₂ews- には黎明の光や方角だけでなく、寒気に浸った夜の世界に朝の光がもたらす息を吹き返す「陽気」という意味合いも、込められていたのかもしれない。

印欧語根 *h₂ews- に関連するラテン語に Auster がある。ギリシャ神話でNotos と同一視される「南風の神」だ。意味的に "air" につながる。地中海に吹く風にはそれぞれ名前がついていて(余談だが、気候用語の「ボラ」も地中海の風の名前のひとつ)南風を「シロッコ」というらしい。南風の神 Auster は この Sirocco と結び付けられている。シロッコは南、または、東南の風でもある。

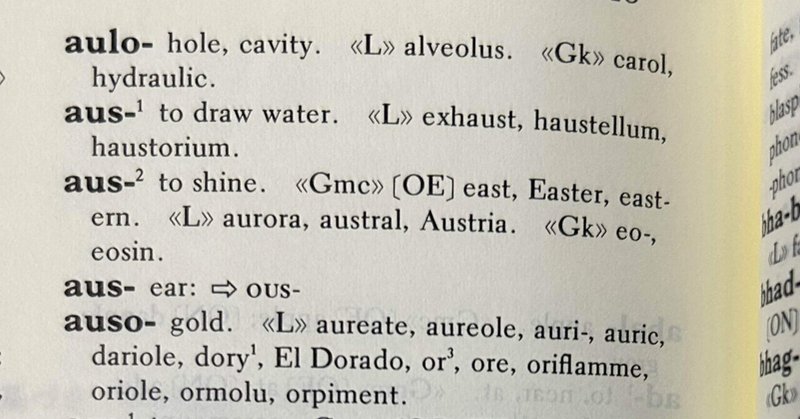

夜明けの光を指す印欧語根 *h₂ews- 語がどのように「南」を指すようになったのか。ラテン語で金を意味するaurumの語源とも絡んでいそうなので(ただし、英語語源辞典ではaurumの印欧語根をauso-とし別にしている)、 「輝く」ことに注目して、南中する太陽の方向だからというのは考えやすい。しかし、太陽と南をつなぐ語彙は別にある。southの語源は 印欧語根 *sóh₂w-l̥ ("sun") につながる。また、ラテン語の「南」は meridies でmedius (“middle”) + diēs (“day”) から来ているようだ。なので、南中する太陽と*h₂ews- (“to dawn”) に直接の関係があるのかと言えば、そうではないのかもしれない。そうではなく、長い時間と地域ならではの環境により、「黎明→曙がもたらす陽気→暖気→暖気の来る方角→東南・南の風→南...。」という意味の発展をしたのかと想像した。

なお、インド語派にくだると、印欧語根 *h₂ews- は उषस् (uṣás) となる。ウシャスは、黎明・曙を神格化した女神だ。ローマ神話のアウローラ (Aurora)、英語のEaster(ゲルマン神話の春の女神エオストレ (Eostre)と関連があると思われる)はそれぞれ、語源も共通するが、込められた宗教的意味も共通しているものがあるように見える。

ではインド語派で東は何と言ったか。पूर्व (pū́rva) で 印欧語根 *preh₂- (前に。英語のpre-, para-, fore-, firstの語源) と関連がある。太陽が昇る方向を向いたときの「前」だからなのか、インド・イラン語派の集団が東に向かって旅をしたからなのか...。 *h₂ews- は ギリシャ語接頭辞 eo- にもなっている。eo-には黎明期つまり原初・最初期の意味がある。奇遇だがपूर्व (pū́rva)にも全く同じ意味がある。時間の感覚を表す言葉に物理的な前後の方向が関係しているが、じっとしていても流れる川の流れのように、じっとしていても昇り沈みする太陽の方角もまた、時間の感覚・方向性を表す言葉とつながっているのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?