掛け手と夫婦手の関係

夫婦手(めおとで)は、唐手の構えである。通常は前手に後手を添える形で構える。しかし、両手(両腕)を添える構え方はほかにもあり、構え方は一つというわけではない。夫婦手で重要なのは諸手連動の「術理」であって、この原理に従えばさまざまな構え方がありうる。実際、本部朝基は複数の夫婦手の構えをしていた。

さて、現在、夫婦手は本部流か本部朝基に教えを受けた人々が興した流派でしか見かけないようである。それゆえ、「夫婦手は本部朝基の創作ではないか」と疑う人もいる。

しかし、本部朝基だけでなく、兄・本部朝勇の本部御殿手でも夫婦手は使用するので本部朝基の創作というのはありえない。

上の動画にもあるように、本部御殿手は前手突き(刻み突き)が基本なので、攻撃側は前手を肩の高さに構え、後手はそれに添える形を取る。本部拳法との違いは、本部御殿手では狭義の受け技は使わないので、あくまで突くときの構えという位置づけである。

このように、本部朝基だけでなく、兄・本部朝勇も夫婦手を使っていた。では、夫婦手は本部御殿特有の構えで、他にはなかったのであろうか?

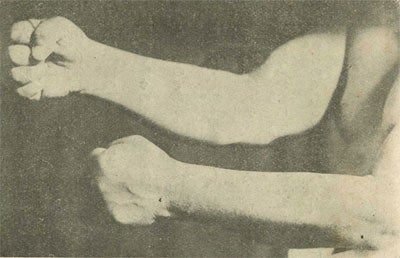

私見を述べると、夫婦手は以前紹介した「掛け手」の構えから来ていると思う。掛け手は、前腕部を互いに掛けた状態から始めるので、彼我の距離は極めて近い。また、頻繁に「フェイント」を使うので、相手の反応を見ながら、両手は近くにおいて、攻防いずれにもすぐに切り替えられるようにしておかなければならない。

実際、前手と後手との間に、拳一つ分のすき間でも空いているとそこからすり抜けて敵の突きが鳩尾に打ち込まれる恐れがあるので、前手と後手はできるだけくっつけておく必要がある。後手が「引き手」の位置にあると、間に合わない。

おそらく、夫婦手は掛け手の衰退とともに、使われなくなったのであろう。掛け手が本部流にしか残っていないように、夫婦手も本部流や本部朝基に関係する流派にしか残らなかったというわけである。掛け試しの意味が「掛け手で行う試合」という意味が忘れさられて、戦後は単なる野試合としか理解されなかったことを考えると、むべなるかな、である。

出典:

「掛け手と夫婦手」(アメブロ、2019年2月9日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?