初恋のロマンチックを誰かに預けることで私はロマンチックになりたい。

私の人生で、そもそもロマンチックという言葉が適切な響きを得ているのかが謎だ。ロマンチックという経験を私は生を受けてから今まで本当に経験してきたのだろうか。まずその意味を知ることからはじめることにした。

現実離れで甘美で理想的な雰囲気や、なりゆきであるさまである。

これは、誰からの目線なのだろうか。こちらがそう思ってはいても、相手がそうは思っていないのが現実だったりする。周囲から見てそうだと言える場合もあるのかもしれない。私の場合一人ロマンチックなら毎日だと言える自信があるのだが、過去の私にロマンチックが本当に存在したのか、それを記すことすら出来ない悲哀の人生では悲しいので、私は自分の人生に輝くロマンチックの記憶を取り戻し、皆に証明することにする。

中学三年の秋口だった。九月十九日のその日は、告白するには完璧な日だった。9.19と勝手に語呂合わせをして、自己暗示をかけながら告白の成功を祈願した。これが十月十九日であるならば「十割いく」なのだが、一割の失敗のリスクを残すのが男としての挑戦だと思っていた。

同じクラスの彼女は、クラスでは目立たない美人だ。目立たない美人を探すことにかけて群を抜いていた僕はクラスで目立つことのない存在を保持していた。自分を美男子にする美談史は未だに書けない。同じクラスになったその日から彼女のことが薄々気にはなっていたが、彼女より目立たない僕に彼女を好きになる資格があるのかは不安だった。だけどそうとも言っていられないのが恋だった。五月の急に暑くなったその日が僕にとって初恋の決定打だった。

朝の登校時間のひんやりとした空気から一転し、急な気温上昇で身体に夏を感じはじめた昼休みのことだ。彼女は、僕の席の前でその暑さからおもむろに上着を脱いだ。この時ばかりは自分の存在感の無さを誇った。意識せずに眼に飛び込んできたのは、上着と一緒に捲れたシャツの下に露になった雪の肌だった。それを見た瞬間に、僕は恋に落ちたのだ。これを今でもスローモーションで何度も再生出来るのが自分の唯一の自慢かも知れない。

この時、生まれてはじめて肌とは触れるために存在するのではなかろうかと感じた。それは、遅咲きの思春期の開幕宣言だったと今ならば言える。日焼けした腕や足の健康的な小麦色と見えないお腹の白い肌のコントラストにギャップを感じドキドキした。その経験の積み重ねで誰かが誕生させた「ギャップ萌え」という言葉が生まれていることを当時の自分に教えてあげたい。僕は、違和感なく今後透視するにはどうやったら出来るのかを調べに図書館に行こうとさえ思っていたのだ。

だがせっかくしようと思った透視の勉強も、その信念を三日で忘れ、マンガ雑誌の裏表紙にあるモザイク消し器に安易に心を奪われて終わってしまった。目を細くすればモザイクは消える。そう信じて可愛い一重瞼をさらに細くし、もしかしたら現実の洋服も消えるかも知れないと努力をし「なにガンつけてんだ」と勘違いされる日々に、そんな夢みたいなモザイク消し機器を発明した人をロマンチックだと初めて思っていたのかもしれない。

とにかく、不意に見える普段見えないものに男とは落ちるものなのだ。

僕は、コツコツと彼女と仲良くなることを心掛けていた。宿題をわざと忘れたり、掃除当番を代わってもらったり、筆記用具を借りたり、わざと目の前で転倒したりと、とにかく「私がいないとダメね」と思わせれば好きになってくれると思っていた。

「私がいないとダメね」

これは、当時回ってきたビデオのお姉さんが、囁いていた言葉だ。何人も、何代も受け継がれてきていたため、画像は荒く歴史を物語っていた私の中学の秘宝だった。

「私がいないとダメね」の衝撃は、同窓会をする度に誰かが発するので思春期に鮮明に描かれた私達に消えることのない興奮と幸福を思い出させてくれ、当時に戻れる魔法の言葉なのだ。

事実、僕が好きな目立たない美人の彼女にこの作戦は的中した。彼女は、僕のことを頼りなく存在感がない、確かだけど不確実な存在と僕を認め素敵な男子と認識し始め、明らかに話しかけてくる回数が増えてきていた。

何事も都合よくぼかすことが出来て恋に恋することが出来るのが思春期の都合だ。

クラスの中でも、僕が彼女を好きなことは誰の目から見ても明らかだったので、彼女の方も「私がいないとダメね」のループに陥っていたのかもしれない。

そんな私は標的にされた。

「あんた達付き合ってんの?」

クラスで目立つグループの女子が聞いてきた。

「いや、まだ」

「『まだ』ってもうあんた付き合えると思ってんじゃん」

僕は「まだ、そんなこと分からないし、付き合ってもいない。無理に決まってるだろ」と言うつもりだったのに言葉足らずが原因で笑われた。今の私なら「あなたとも同時にお付き合い出来たらと思っています」と普通に言えるのに当時の私は恥ずかしくて何も出来なかった。

唯一の抵抗というのなら「お前の乳房バンドの色のローテーション知ってるんだぞ」と頭の中で叫ぶことだった。目立つ彼女は、白シャツの下は時々水色の乳房バンドだったので、目立つ彼女のことを好きだった友人がたゆまぬ努力でそのローテーションを調べあげた成果を教えてくれたのだった。僕は僕でそのローテーションを僕が好きな目立たない美人の彼女に透視しながら当てはめることで満足していた。

これをロマンチックというのかもしれない。

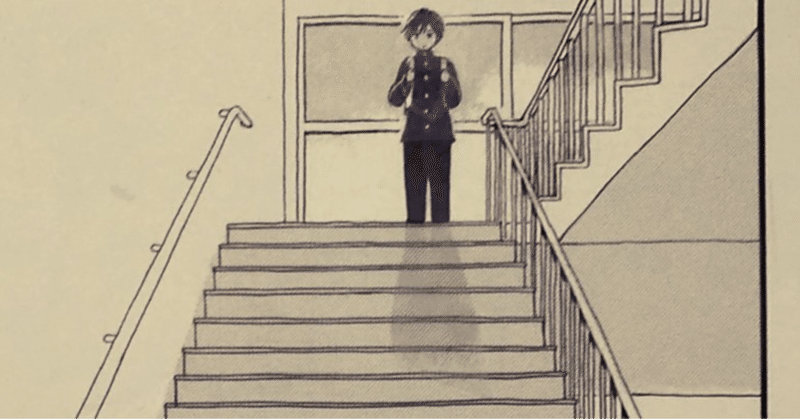

お互いに意識し始めて、なんとなくもうどちらかが「好きだ」と言うだけのタイミング待ちの状態が続いていた。この暗黙の了解の時間が一番妄想出来るのかも知れない。僕は、それでも何かの保険が欲しくて九月十九日まで告白するのを待っていたのだった。友人に放課後、校舎の目立たない踊り場へ彼女を連れてきてもらった。

お互いに何を今さらな空気だが、告白というのはドキドキする。「好きだから『付き合う』」という意味を「好きだから『突き合う』」ことだと教えてくれた友人を今さらながらぶっ飛ばしたい。

「好きです。付き合ってください」

この言葉の半分以上に『突き合ってください』が入っていてしまったことを後悔している。では、もし今私が誰かに告白するならどうなのか。八割『突き合ってください』に傾いている。四十を越えても自分の欲望の成長を認めるしかない。お前は間違っていないと言うしかない。

ロマンチックとは程遠い頭の中だったが、もしかしたら彼女は、ロマンチックと感じていたのかもしれないし、周りも感じていたのかもしれない。主役だった自分の頭の中だけが半分も下心に傾いていたのをようやくここで書けたことこそがロマンチックなのかも知れない。

付き合い始めた私達は、同じ塾だった。塾の帰りに彼女を自転車で送るのが私達のデートだった。コオロギ、キリギリス、バッタ。蟲の音が響く田んぼ道を二人で帰っていた。自転車の後ろに彼女を乗せて無理矢理急ブレーキで毎回「幽霊見えた」と嘘を言い、無理矢理ひっつき背中で感じるその日の彼女の乳房の感触に挨拶する日々だった。

月明かりが眩しく、夜なのに影が見える不思議な日だった。あまり蟲の音は聞こえなくなっていた。私達は塾をサボった。サボったことで感じる背徳感にドコカイケナイコトをしている二人は、ドコカイケナイコトをしようとしている二人に変化していた。

それは、必然な時間だった。

学校の体育館には、灯りが点いていた。バスケットの音が響いている。私達は校舎側に周り一階の教室の前の壁に背をつけ並んで座っていた。月明かりは、白の校舎に反射してはっきりと校庭の奥まで見える。空が青くないだけの夜だった。

二人で並んでいて、夜なのにハッキリと分かる彼女の顔をうまく見れなかった。だが、右側に感じる熱と弾力は、僕の心拍数を上げるのに役立っていた。

彼女は、今まで好きになった人のことを話していた。僕の嫉妬を煽ろうとしたのかもしれないが、僕にとってはそんなことどうでもよかった。この先どうすれば、先に進めるのか誰かに教えて欲しかった。なぜ「私がいないとダメね」の優しいお姉さんは最初から裸だったのだろう。どうゆう順序で裸になるのか誰も教えてくれなかった。ビデオをもっとよく見ておくべきだったと後悔していた。

僕の頭の中とは反対に、月明かりに照らされていた彼女は夜の魔法にロマンチックになっていたのかもしれない。夜は女性に魔法をかけるのだと知る。

僕は彼女に一瞬で唇を奪われた。

奪われた。奪うものだと習っていたのに奪われたのだ。僕は何が起きたかのかを理解する前に、裸になることや突き合うことなんかどうでも良いと一瞬で思考が塗り替えられた。

起きた事実に感情が全て飲み込まれたのだ。

本当の衝撃とは何も話せなくなるし、浮かばなくなる。頭の中がただ真っ白で何も考えられないのに溢れ出てくる感情は、幸福に近いなにかだ。

ボーッとした。

彼女は、僕にこう囁いた。

「これが二人の初めてのキスってことにしようね」

その日は、その後どうやって帰ったのかとか何を会話したのかすら覚えていない。ただ僕は、キスした後に「私がいないとダメね」とどうせなら言って欲しかったなと考えていた。そして、裸になることや、その後の過程がなんて果てしない遠い道のりなのかを残酷なまでに知って少し悲しくなった。

その後、僕は嬉しさのあまり友人に事細かくあることないことを喋り、キスとは最高だと自慢した。友人は、ひとしきり僕の話を聞いて一言だけ僕に伝えた。

「『二人の初めてのキスってこと』はさ。彼女の本当の初めてじゃないんじゃないの?」

なんのはなしですか

「これだから女ってやつは」と僕は今後人生で何度も口に出し、体験することになる初体験に成功した。

その彼女とは「キスのことを人に話すなんて最低」と別れを告げられ、僕の初恋は冬を待たずに終わりを告げた。

今、こうして思い出す私にロマンチックを誰か感じて欲しい。

自分に何が書けるか、何を求めているか、探している途中ですが、サポートいただいたお気持ちは、忘れずに活かしたいと思っています。