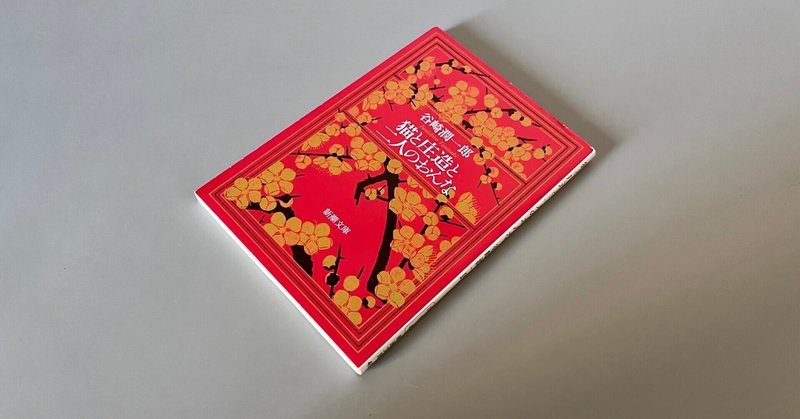

読書感想/『猫と庄造と二人のおんな』谷崎潤一郎

開いて1ページ目に、

オホホホホホホ、

ですよ。

こんなん、しょっぱなからおもろいやん。

とても短い物語です。

寝る前に枕元でちょっとだけ読んで、を繰り返すこと

たった二晩で読めてしまいました。

谷崎潤一郎ってこんな読みやすい文章も書いてるんだ。・・・なーんて。偉そうなこと言えるほど読んだことないです。ちゃんと読んだのは『春琴抄』くらいです。

猫に翻弄されるおとこと、

その男に翻弄される二人のおんな。

「嫉妬」という感情をとてもリアルに卑屈に、

それでいて「猫」を通して描かれている分マイルドになりくすっと笑える形に落としこんだお話。

猫に対して抱いていたと思っていた感情が、実は虚像だったのかもしれない。

飼ってるつもりが、実は自分が飼わされているのではないかというような、猫を飼ったことがある人なら必ず共感できる感覚。

あとがきには、谷崎文学におけるなんちゃらかんちゃらと難しいことが書いてありましたが、そんなこと気にせずにさらっと読んで、でも心の引き出しにそっと入れておきたくなるような、そんな小説でした。

あーーー。それから。

この当時のこういう何もしてない男性が存在として許されていて、しかも何故かモテるという空気感がめっちゃ好きです。こういう生き方、今も許されてほしい。私が知らないだけで許されてる人達がいるのかしら。

〈そういえばこの本を読んで、「〜かしら」という語尾は、「〜か知らん(か知らぬ)」から来ているんだということにはじめて気が付いた。のび太がよく使ってるからうつっちゃったんですよね。書き言葉でよく書きがち。「かしら」。〉

そうだ、ひとつ、万人に薦められるか不安なのが、めちゃくちゃ関西言葉がつよい文章だということ。ほかの谷崎潤一郎の文章もおそらくそうだろうけど、今回読んで特にそれを感じました。

私は関西の人間なのですらすらと読め、むしろこのコテコテの関西言葉が心地よくすら感じましたが、これは関西に馴染みがない人が読むと結構読みづらいのかもしれない。

私が読んだ新潮文庫版はとても細かく脚注が振ってあったのですが、「え、それも脚注いるの?」というくらい関西の訛りに脚注がついていた。 関西の人間からすると、それらが脚注を付けないと分からない言葉である認識がないので、そんなところにも驚きながら読んでいました。

物語の舞台も、神戸〜六甲〜西宮あたりで、個人的に馴染み深い地域だったので楽しかった。

近いうちにまた読み返したくなるかもしれない。

ちなみに私がこの本を手に取った理由は、何年か前に映画化されていたときに、このタイトル『猫と庄造と二人のおんな』がとても好きだなと思ったから。結局その映画は観ていないのだけれど。機会があれば観てみます。

追記。書きたいと思っていたのに忘れていた。

彼女はリリー(※猫の名)の冷たく濡れた鼻のあたまと、へんにぷよぷよした蹠(あしのうら)の肉とを胸の上に感じると、全く初めての出来事なので、奇妙のような、嬉しいような心地がして、真っ暗な中で手さぐりしながら頸のあたりを撫でてやった。

「肉球」という言葉が、当時まだ存在しなかったのか一般的ではなかったのか。もし存在しなかったとしたら「肉球」という言葉を創作した人は素晴らしい。

それにしても、あのぷにぷにが愛らしいと感じるのは、いつの時代も同じなのだなぁと感じたのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?