【狛犬】狛犬かわいすぎるし奥深い解説

狛犬、かわいいですよね!!

旅先の神社仏閣参拝の折に、ふとした事に気が付きました

「狛犬、ぜんぜん犬じゃなくね?」

めくるめくめぐるの世界へようこそ、GAMABOOKS書店員VTuberの諸星めぐると申します。

【狛犬募集】

— 書店員Vtuber諸星めぐる📗💫民俗学・考現学好き (@boshi_megu) April 21, 2024

どこかのタイミングで、「狛犬の民俗学」を解説配信します

その際にいろいろな狛犬を紹介したく、皆さんのイチオシ狛犬を募集させていただきます!

「#狛犬めぐる」のタグを付けてたくさんお送りいただけますと幸いです!

よろしくね!#ぶらめぐる pic.twitter.com/csPrVCy4Bh

思い立って、こんな企画をXの方で募集してみました。

すると、多くの方が「イチオシの狛犬」を今も送ってくれる素晴らしいタグになってくれました。

今回は、そんな狛犬の紹介をしつつ行った解説配信の「読む配信」です。

アーカイブはコチラ▼

狛犬ってなに?

狛犬の定義

さて、「狛犬」っていったい何でしょう?

定義はこちら

神社の附属物である彫刻品の一種として調査研究が行なわれているが、の明確な答えは「不明」のまま

そう、不明なのです。

そもそも「犬」という字は使われていますが、まんま犬のようには見えない不思議な姿。

神社に奉納、設置された空想上の守護獣像。

現状詳しい研究がなされておらず、それ以上でも、それ以下でもない。

それが狛犬です。

狛犬の起源

そもそもの「狛犬」の起源をたどると、古代オリエント文明における百獣の王、そして権力の象徴である「ライオン」が起源であるといわれています。

オリエントからエジプトに伝わって生まれたスフィンクスもその仲間です。

「ライオン」は、王や王の権力そのものであり、またそうした権力を守護するものでした。

ギリシア・ローマ文明では、「ライオン」は神々そのものとして扱われます。

そしてペルシア経由でインドに渡ると、インドライオンがヒンドゥー教や仏教に取り入れられることにより、宗教的な神々の守護、仏国土の守護という位置を与えられるようになります。

また、インドから中国にわたる頃、「シンメトリー」を重視したものが多いのですが、中には「非対称」のものが登場するようになり、これが後の日本で開花します。

中国に入ると「ライオン」は「獅子」という新しい姿を与えられました。

ここで、「権力の象徴」としてのライオンは、架空の聖獣「獅子」として変容していきます。

唐獅子図屏風なんかの生き物が想像しやすいですね。

日本と「狛犬」と

はじまりは、大陸から

遣隋使や遣唐使、渡来人、仏教伝来などの交流の中で、日本に非対称な「獅子」が渡ってきたと考えられています。

狛犬は、この「非対称」を生み出していく中で、「獅子」とは違う姿をした生き物の想像から誕生したと考えられてています。

もともと日本において、ライオンの持っていた「権力の象徴」から、天皇の玉座を守る守護獣像として役割が与えられていったと考えられています。

これが、神殿狛犬・陣内狛犬(屋内)といった形で残っている狛犬たちです。

この流れで宮中において、室内装飾品・実用品として重宝されるようになったと考えられています。

この時点では、狛犬は重石、香炉などとして用いられ、金属製や陶器のものが使われていました。

そうしている間に時代が下るにつれて、獅子と狛犬の区別がどんどん曖昧になります。

室町から戦国、江戸時代に動物絵画の全盛期を迎えます。

屏風画でも「獅子=権力の象徴」になり、江戸時代以降にはモフモフな子犬画ブームもありいろいろな「獅子」の可能性が広がり、多様な形に発展していきます。

狛犬アシンメトリー万歳

実は「狛犬」は、正確には「獅子・狛犬」と呼びます。

そう、1対の「非対称」な存在なんですよ。

向かって右側、口を開いた角なしの「阿像」が獅子

左側で口を閉じた角ありの「吽像」が狛犬です

これは、仁王像の阿吽などと同じで仏教の影響と考えられています。

仏教つえー

この阿吽の形は日本特有の形式で、今は呼び方は「狛犬」として定着しています。

この日本独特の「狛犬」の始まりの時期は、平安時代後期

「狛犬」は獅子ではない別の動物として発明されましたが、

時代が下ると、見た目は獅子のほうが主流となり、呼び方は「狛犬」が定着していきました。

なんというパラドックス。

ややこしい

「狛犬」よ、お前は前を守れ・・・

さらに、ポジションも変わっていき、更にはそれに伴い材質も変化していきます。

先述の通り、元々狛犬は「宮中」のものでした。

そして天皇家のご縁のある神社に伝わっていき、徐々に一般の神社にも入っていくようになりました。

これらの流れを経て、狛犬は今の形に変化していくのですがそこに諸説ありポイント!

🌟神社に神像を設置する流れで守護霊獣の狛犬もおかれるようになった

(木造などの狛犬→外に置くので石で作ることが主流になった)

🌟「狛犬」の発展により狛犬が神社の参道に置かれるようになった

このため江戸時代以降に、主流に。

→全国各地で「狛犬」を見たことがない石工も狛犬を創ることになった。

近くにいるのは「イヌ」(ヤマイヌ・オオカミ含む)だったのでかなり地域性と個性が生まれた。

色々な説がありますが、これが現在想定されている狛犬誕生・普及の流れです。

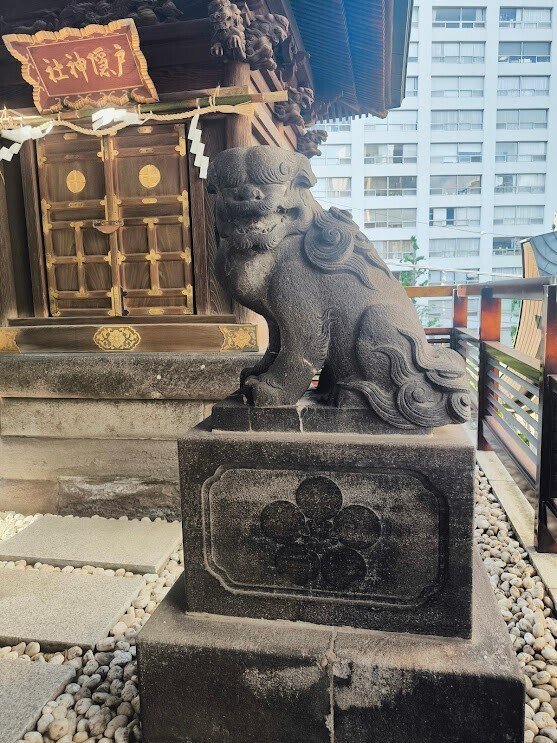

(この狛犬は台座と狛犬は別時代に作られてるパターン)

いかがでしょうか。

まだまだ、探索も研究もしがいのある謎めいた守護者、狛犬。

他にも神使の狐やうさぎ、牛などの像が祀られていることもあります。

この記事がこれからの神社仏閣めぐりや、近くの神社仏閣を見るときに、少しでもワクワクした発見と好奇心につながっていただければ幸いです。

もしもその先で素敵な狛犬さんとの出合いがありましたら「 #狛犬めぐる 」にてXでポストしていただけるととっても嬉しいです!!

面白かったらチャンネル登録・♡をお願い致します。

それでは、今回はここまで

さよなら×3