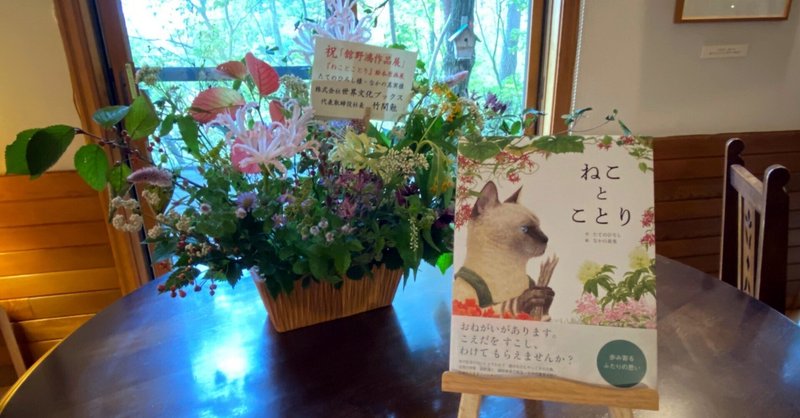

【画家・絵本作家の声】なかの真実さん『ねこ と ことり』原画展に寄せて

こんにちは、森のおうちの米山です。

絵本美術館 森のおうちでは、現在「問いかける生きものたち~舘野鴻作品展」を開催中です。

この展示では、1作品だけ、舘野鴻さんの絵ではない絵本原画が飾られています。舘野さんがお話を書いて、弟子のなかの真実さんが絵を描いた絵本『ねこ と ことり』(世界文化社)です。

この『ねこ と ことり』は師匠・舘野鴻さんと弟子・なかの真実さんの初のコラボレーション作品で、なかのさんにとっては初のハードカバー作品です。

そんな、いろいろな“初めて”を体験した、なかのさんにお話をうかがってみました。

(以下、なかの真実さんの文になります)

<創作のきっかけ>

毎月第3水曜日に開講されている、舘野さんの絵画講に毎月通っています。

2020年6月ごろ、世界文化社のおはなしワンダーの編集さんから月刊誌の依頼をいただいており、自分の作絵でお話を考えていたのですが、なかなかテーマがまとまらず、絵画講で舘野さんにご相談しました。

その進捗具合に「うむ、これは確かにまずい」ということで、いろいろアイディアを上げていただいたりウンウン悩んだりして、相談してから3回目の絵画講の夕飯のあと「ねことことり」のあらすじが舘野さんによって生み出されました。

あらすじを読んだだけで心がじんわりとあたたかくなり、切なさも込み上げてきて、なんとも言えない気持ちになりました。

翌日の朝にはもう原稿も上がっていて(!?)、たてのさんの紡ぐ言葉からこのお話の世界観がふわっと浮かんできて、「絶対自分が絵を描きたい!」と思ったのがはじまりです。

いろいろな調整の関係で、月刊誌は「みどりのがけのふるいいえ」となり、「ねことことり」は同じ編集さんのもと、単行本として企画を進めていただけることになりました。

注:「絵画講」とは、15年ほど続いている舘野さんの『絵描き道』を学ぶ場です。私は2017年に下北沢のダーウィン・ルームで開催されていた「舘野スケッチラボ」に通い、2018年から絵画講の方へ移りました。

現在は神保町ブックハウスカフェで「たての塾」「こども絵画講」「おとな絵画講」が開講されています。

<創作過程のエピソード>

2021年5月と8月に舘野さんと編集さん、絵本作家のかわしまはるこさん、書店員さんと一緒に八ヶ岳山麓に取材に行きました。

ねこの住んでいる地域の植生や景観はこの辺りをモデルにしています。これまで舘野さんの取材地に同行して見せていただいておりましたが、実際に自身が描く当事者目線での取材は初めてでしたので、なかなかスムーズにはできませんでした。

準備していた絵コンテと確認したい植物リストを持参し、舘野さんから「絵本の取材のやり方」を教えてもらいながら、どのページのどこにこの花を描くか、光に当たった草と林縁の下の陰っている草の色、近くのカラマツ林と遠くのカラマツ林の見え方の違い、遠くの山の色など、絵本の見開きを脳内でイメージしつつ、時間、天候、方向、光を確認しながら、この季節の木や草花を調査しました。

ひとりではメモや写真を撮り切れず、同行していただいたかわしまさん、編集さん、書店員さんにご協力いただき、取材に行ったのは2日間だけですが、多くの情報を持ち帰ることができました。

観察が足りなかった植物は秦野(神奈川県)や飯能(埼玉県)など、舘野さんとかわしまさんにそれぞれの取材地まで連れて行っていただき、補完しました。

作画では、ねこの顔が描き始めた最初の方のページと、締め切り間際の終盤とでは別ねこのように顔が違っていたのですが自分では気がついておらず、編集さんと舘野さんにその違いのご指摘を受けて修正することができ、とても助かりました。

<注目の点>

この絵本に登場する木や草花はいずれも実在する野生種です。

季節は違いますが、森のおうちさんの森にも同じ植物はあるでしょうか? 春になって花が咲いたら、ぜひ見つけてみてください。

また、ねこの家の床は舘野さんのアトリエの床板(カラマツ)をモデルにしています。ねこが住む草原のまわりにはカラマツ林が植えられているので、それらをねこの家の資材にしているのでしょう。この物語の世界観を構築するものは、全て現実に存在するものです。

その一方、ねことことりは架空の種です。ねこはシャム猫、ことりはヒタキ科をモデルにデザインしました。

<作品への思い>

ねこは二足歩行で歩き、紅茶を嗜み、ことりと会話します。

一般的には猫は鳥の天敵ですが、だんだん距離が縮んでお互いの心を通わせるようになります。

完全にファンタジーの物語ですが、この世に二人が実在しているのだと感じてもらえるようにするには、世界観のつくり込みと現実に即した背景描写で説得力を持たせることが重要だと思いながら作画しました。そうでないと、読むことに集中できないからです。

舘野さんがつくったお話の文章を初めて読んだときの感動を、他の誰かに伝えたい、共感したい、その気持ちで筆を進めました。

<師匠・舘野さんとのコラボレーションをしてみて>

舘野鴻さんのもとで学ぶようになって今年で5年目、舘野さん作の絵本に絵を描かせていただける機会が巡ってくるなんて、5年前の自分には全く想像もつかないことでした。

舘野さんの方法論を全て実践することは今の私にはとてもできませんが、それでもこの一冊を通して一番近くで絵本作家の本気の仕事を隣で見ることができ、私にとってこれ以上ない修行の場となりました。

技術的なことだけでなく絵本作家としての姿勢、こどもに届ける絵本はどうあるべきか、舘野さんが絵本をつくるリアルな現場を見せてもらいながら、絵を描きました。

「ねことことり」で経験したことは、この先続く人生でもきっと私を助けてくれると思います。

なかの 真実 2022.10.4

「問いかける生きものたち~舘野鴻作品展」

【展示作品】

ちいさなかがくのとも『みかづきのよるに』 たての ひろし/作・絵 (福音館書店

たくさんのふしぎ『うんこ虫を追え』 舘野 鴻/文・絵 (福音館書店)

『ねことことり』 舘野 鴻/作 なかの真実/絵 (世界文化社)

『ソロ沼のものがたり』 舘野 鴻/作 (岩波書店)

『つちはんみょう』 舘野 鴻/作・絵 (偕成社)

※以上、全原画を展示

『しでむし』『ぎふちょう』『がろあむし』表紙絵 舘野 鴻/作・絵 (偕成社)

教科書図、解剖図、他

10月10日(月・祝日)

ワークショップ「たてのくんと森のおうちの森を探索しよう」

11月26日(土)

対談 : 舘野鴻×酒井倫子(森のおうち館長)

~虫たちはこう生きている。私たちはどうか?~

※両イベントとも、終了後、舘野鴻、なかの真実のサイン会があります。

最後までお読みいただきありがとうございます。 当館“絵本美術館 森のおうち”は、「児童文化の世界を通じて多くの人々と心豊かに集いあい、交流しあい、未来に私たちの夢をつないでゆきたい」という願いで開館をしております。 これからも、どうぞよろしくおねがいいたします。