『早大入試スマートグラス不正から「生身の人間に期待しすぎ」問題を考える』~【web3&AI-テックビジネスのアイディアのタネ】2024.5.16

「先進テックで未来の生活はもっと良くなる!」と信じて、Web3・AI・ガジェットなどのデイリーニュースから毎日ひとつピックアップしてご紹介しています。

新規ビジネスのアイディアのタネがほしい方、未来を想像してワクワクしたい方、読んでちょっといいなと思った方、ぜひフォロー・高評価よろしくお願いします!

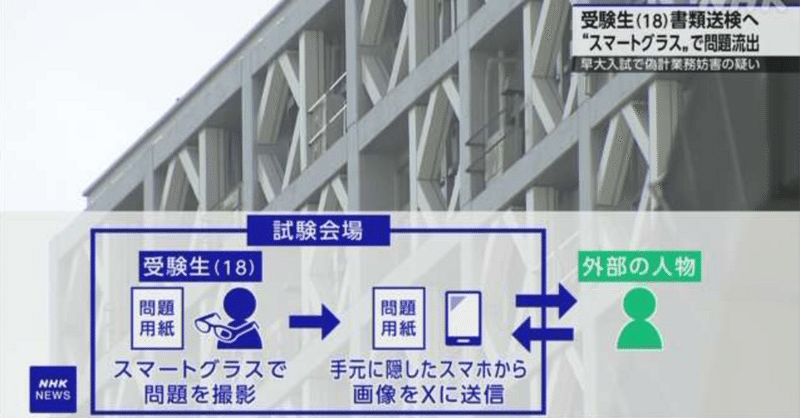

■早大入試 スマートグラスでSNS流出か 18歳受験生を書類送検へ

警視庁によりますと、当時、高校3年生だった18歳の男子受験生は、ことし2月に行われた早稲田大学創造理工学部の入学試験で、問題用紙をメガネ型の電子端末「スマートグラス」で撮影したうえで、外部の人から不正に回答を得る目的でスマートフォンから旧ツイッターのXに送信し、複数の人が見られる状態にしたとして、偽計業務妨害の疑いが持たれています。

最近コメント欄で

>人間は、人間の性能を高めすぎ、期待しすぎです。

>計算機なしの計算能力や、ググることなしの記憶力や、乗り物に乗らない足の速さを期待しすぎです。

と書いたばかりだったので、個人的にはとてもタイムリーなニュースです。

コメントの全文はこの記事のコメント欄を参照ください。

人間は、人間の性能を高めすぎ、期待しすぎ

もちろん公平なルールのもとで行われる入学試験においてカンニングはよくないことですが、

>パソコンやスマホ、AIを使う能力とセットで、特に仕事上の評価を受けるのが現代です。

大人になって仕事をするようになれば、TIPS・ライフハック・(法を犯さない範囲の)チートは「要領がいい」としてむしろ推奨されます。

こんな社会に出る準備をするための学生生活では、もっとインターネットやChatGPTがフル活用できるための地頭(地頭はAIを使いこなすのに必要)と技能を身に着けたほうがいいし、学生までの間だけフィジカルな性能や精神論を評価しすぎる大人の価値観も変わるべきだと思います。

今回の早大入試のスマートグラス不正を働いた人は、X(旧Twitter)にオープンに盗撮した問題を投稿して解答を募り、結果通報されるずさんな設計でしたし、不正をしながらも結局不合格な点数しか取れませんでした。そういう意味では、結果を出せていないぶん失格です。

AIに宿題やらせたらバレる? 3Dプリンターで手書きすればOKさ

ネットからそのままのコピペだとバレてしまいますが、一歩先をゆく学生は最近話題のチャットボットAI「ChatGPT」を採り入れ、人工知能に代筆させているようです。

(中略)

先生によってはズル回避策として、手書きでの提出を条件にすることもあるようです。しかし二歩先をゆく学生は3Dプリンターに代筆させ、完全なオートメーション化で宿題を完成させてしまうのです。

この3Dプリンターで手書きの小論文を提出した学生は、ChatGPTにAI代筆だと見抜かれない文章を書かせるプロンプト使いであり、3Dプリンターに自筆を装わせる動作設定ができるし、これら「宿題の自筆自動化」をシステムとして発想し完成させられるのですから、非常に優秀です。

小論文の中身で比較評価できないという現行ルール上の不公正さはありますが、この学生は社会に出たらきっと他の人より抜きんでて活躍するでしょう。

実際の仕事のシーンでも、本人自身が書いたかどうかではなく、結果プレゼンテーションが響き契約につながったかの成果で評価されます。本人が書く文章よりChatGPTの文章が優秀ならそれを使うほうが良いとされますし、短時間で書き終わる方が評価されます。

ChatGPTをうまく使いこなすにはベーシックな地頭は鍛える必要がありますが、ChatGPTなしですべてをこなせる能力までは要りません。

息子にGPT-4で勉強体験をさせてみた

昨晩、同じ高校に通う近所に住む幼なじみの友だちにLINE電話で「必要条件と十分条件」とはどういう概念なのかを次男が一生懸命説明していました。

次男自身は概念を理解していてテスト問題にも「真」「偽」「必要条件の例」などを答えることができるのですが、友だちがわかるように言葉で説明することが難しいと相談を受けました。

次男は自室にパソコン(主にゲーム用)もありますが、ChatGPTはスマホで使っていたそうで、文字の打ちづらさから数回質問する程度だったそう。

そこで私の部屋のPCで、彼も無料で使えるBingチャットのGPT-4で「必要条件と十分条件」のわかりやすい説明を求めてみました。

・小学6年生にもわかるように説明してください。(彼は高校1年生ですが、わからない人に教えるのでハードルを下げる指示をしています。)

・(彼の好きな)昆虫を例に取って説明してください。

・真と偽の証明を行う例題を出してください。

などの条件を設定して質問することを、目の前でキーボードをたたいて実演して見せました。私が高速でキーボードを打つことにまず感動していましたが、これも大事なエンタメ。

何度も聞き方を変えて、質問を重ねすぎると回答が壊れてくることも見せながら、最終的にGPT-4の回答で彼が一番気に入った説明の仕方がコレです。

昆虫の必要条件と十分条件について、真と偽の証明を行う例題を以下に示します。

例題1:

主張:「ある生物が6本の足を持っているならば、その生物は昆虫である」

**必要条件:**昆虫であること

**十分条件:**6本の足を持つこと

この主張は偽です。なぜなら、6本の足を持つ生物は昆虫だけでなく、他の節足動物(例えば、クモ)も含まれるからです。したがって、6本の足を持つことは昆虫であるための十分条件ではありません。

例題2:

主張:「ある生物が頭部、胸部、腹部の3つの部分に分かれていて、6本の足があり、触角があるならば、その生物は昆虫である」

**必要条件:**昆虫であること

**十分条件:**頭部、胸部、腹部の3つの部分に分かれていて、6本の足があり、触角があること

この主張は一般的に真です。なぜなら、これらの特徴を全て持つ生物は、通常、昆虫であるからです。しかし、例外も存在する可能性があるため、具体的な生物については詳細な調査が必要です。

プロンプトの指示通りの小学6年生には難しい言い回しだなぁとは思いましたが、彼が気に入ったのならうまく噛み砕いて友だちに説明できるでしょう。

そしてPCで高速に何度も壁打ちし続ける、GPT先生との対話での勉強法はとても感動していました。

「アウトプットすることが自分の一番の勉強になるから友だちに教えているんだ」

と15歳にして親に言うそのスタイル、将来有望です(親バカ)。大学受験のルールはしばらく変わらないでしょうが、GPT-4を使いこなすとこんなに便利なんだという昨晩の原体験を持っていれば、社会に出た時にきっと役立つでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?