「葬送のフリーレン」:終わった後に始まる物語の始まりの解釈(再加筆)

「葬送のフリーレン」の物語の解釈、考察をします。

「葬送のフリーレン」は、原作マンガが少年サンデーで連載中で、コミックは11巻まで刊行されていますが、アニメの放送が始まったばかりです。

ですが、私は、マンガ、コミックを読んでいません。

ですから、アニメの第4話までで明かされた、この物語の始まりの部分の、物語の基本設定に対する、かなり私的で強引かもしれない解釈です。

マンガを読んでいる人からすると、そういう話ではないのに、と思うかもしれませんが。

マンガを読んでいないのは、アニメの今後を楽しみたいからです。

この段階で解釈をするのは、その始まりの設定の可能性に、とても惹きつけられたからです。

*その後のアニメの進行を見て追記をしています。

物語の始まり

「葬送のフリーレン」は、中世ヨーロッパ(登場人物の名前はドイツ)風の時空を舞台にした、異界もののファンタジーです。

一般のマンガ、アニメは、ドラゴンや魔王などの敵を退治することが物語となりますが、「葬送のフリーレン」は、主人公ら4人のパーティの、10年に渡る魔王の討伐が終わって帰還するところから始まります。

主人公の魔法使いフリーレンは、エルフ族で、長寿であるため、短命の人間に興味を持たず、仲間の勇者ヒンメルにも興味を持っていませんでした。

帰還した時、ちょうど50年に一度やってくるエーラ流星郡を4人で見ます。

そして、50年後に皆でもう一度見ることを約束します。

物語はすぐに、その50年後に飛びます。

長寿のフリーレンにとって、50年など一瞬の時間です。

そして、4人で、エーラ流星郡がきれいに見れる場所に向けた一週間の旅をします。

勇者ヒンメルにとっては、仲間と再会したこと、一緒に流星を見ること、一緒に旅をすることが重要なのですが、フリーレンには流星を見ることしか頭にありません。

フリーレンは、感情の起伏がほとんどなく、感情が淡白な人物です。

ですが、その後、ヒンメルが亡くなって、その葬儀に参列した時、フリーレンは、彼を知ろうとしなかったこと、彼がフリーレンに対して持っていた感情を知ろうとしなかったことを「後悔」して泣きます。

物語はさらに、その20年後に飛び、その後の数年が描かれます。

フリーレンは、もう一人の仲間の僧侶ハイターを亡くしますが、彼の希望で、彼が育てた孤児の少女フェルンを、魔法の弟子として預かります。

その8年後、フリーレンが仲間の戦士アイゼンが亡くなる前にと思って彼を訪ねた時、生前のハイターとアイゼンの計らいによって、フリーレンの魔法の先生のフランメの手記を見つけます。

フランメの手記には、死者と対話する方法が書かれているからです。

ハイターとアイゼンは、ヒンメルに対するフリーレンの後悔を知って、そのことをヒンメルに直接伝えるべきだと思い、手助けをしたかったのです。

その手記をもとに、フリーレンは、ヒンメルの魂と会話するために、天国と呼ばれる「魂の眠る地オレオール」を目指します。

それは、かつての「魔王討伐」の旅を辿り直す旅であり、「人を知る」ための旅でもありました。

そして、この旅には、かつての仲間からあずかった若者(すぐに2人になる)が一緒です。

「葬送のフリーレン」は、直接的には、他人に興味を持たなかった者が、他人を知り、関係を結ぶことをテーマとした物語として始まります。

ですが、単にそれだけであれば、この物語が「魔王討伐」が終わった後から始まる必然性はありません。

「葬送のフリーレン」の英語タイトルは、「Frieren : Beyond Journey's End」なので、この物語が、「魔王討伐」を超える話であることを示しています。

フリーレンは、他人に興味を持たず、感情が淡白です。

物語がその理由について何かを語ったとしても、「魔王討伐」が象徴するものが、本当の理由であると考えるべきでしょう。

また、他人に興味を持たず、感情が淡白であることの本当の意味も、これと関係しているはずです。

成長の物語の3段階

私は、「神話と秘儀」というブログで、人間の成長を扱う物語(神話、童話、イニシエーション)の解釈を行いました。

30年ほど前に書いた文章なのですが

ここでは、成長を3段階に分けて解釈しました。

1 成人の物語

2 成熟の物語

3 不死探求の物語

最初の「成人の物語」は、成人するための物語で、少年が主人公の場合、「ドラゴン退治」を典型とし、社会的な人格、自我の獲得を表現するものです。

心理的には、理性的な知恵などによって、ドラゴンに象徴される無意識や感情を、制御・抑制することが求められます。

マンガやアニメは、本来、少年・少女が対象なので、この「成人の物語」となります。

「葬送のフリーレン」の「魔王討伐」も、これを表現しているのでしょう。

同じファンタジー系アニメでは、「無職転生」や「リゼロ」も、現時点では、やはり「成人の物語」でしょう。

ですが、成人のプロセスで得た社会的自我は、無意識や心の多様性を抑圧してしまうため、創造性(魂)を喪失してしまいがちです。

2番めの「成熟の物語」は、この創造性を取り戻す物語です。

そのため、理性や社会的価値観を捨て、受容的な態度を獲得することが必要となります。

この物語の始まりでは、自然が不毛になったとか、主人公に子供が生まれない、健康を壊したといった、無意識の創造性の抑圧を象徴する事態が描かれます。

例えば、聖杯伝説のパルチヴァルの物語では、漁夫王が怪我をして不具になっています。

フリーレンが他人に関心がない、感情が淡白といった設定も、これと同様でしょう。

追記

アニメ第7話では、エルフ族は、生殖に興味がないので滅びかかっていると語られました。

これはフリーレンについても言えることで、この生命力の欠如は、先に書いたように、「成人の物語」がもたらす否定面の表現です。

それを解決する物語は、例えば、無意識的な創造性の象徴としてのドラゴンと親密になったり、宝物をもらったりといった表現になります。

あるいは、理性や社会的価値観の否定面の象徴としてのドラゴンを倒すという表現になることもあります。

「葬送のフリーレン」の場合、敵の魔族が、この後者を象徴することになるのかもしれません。

また、合理的、主体的な行動をやめたり、利他的な行為をすることが求められます。

「成人の物語」が目指すのが「自己実現」なら、「成熟の物語」が目指すのは「自己超越」であり、次の「不死探求の物語」が目指すのは、「自己放棄」です。

「不死探求の物語」は、「成熟の物語」の延長にある物語です。

旧約聖書も含め、多くの神話では、「知恵」や「言葉」の獲得が「死」の発生と同時です。

これは、「成人の物語」の達成が原因であると言い換えることもできます。

「不死」とは、「知恵」や「言葉」の否定面を克服した、成熟の完成の象徴です。

物語は、火によって欲望を焼き尽くすとか、生命の樹の実、生命の水などを手に入れるなどして、(死後に)神々の至福の世界、永遠の世界に到達するといった表現になります。

フリーレンが目指す「魂の眠る地」は、この永遠の世界に類した場所でしょう。

「葬送のフリーレン」は、最初の「成人の物語」が終わったところから始まるので、「成熟の物語」や「不死探求の物語」のテーマの表現を含む展開となるのではないかと期待しています。

もちろん、少年漫画誌で掲載される作品として、それがどこまで可能なのか、とも思っていますが。

長寿で失うもの

50年周期でやってくるエーラ流星郡は、短命で消え去る人間の命の象徴です。

一方、主人公であるエルフ族のフリーレンは、若い外観ですが、すでに1000歳を越えています。

フリーレンは長寿ゆえに、ヒンメルに興味を持ちませんでした。

我々はエルフではないので、フリーレンの物語を、人間に置き換えて解釈する必要があります。

つまり、フリーレンは、人生が限られていることを理解していない人間です。

人間は、生きる時間が少ないことを自覚すると、「今」を大切にして一生懸命に生きようとします。

また、過去にやり残したことをやり、決着をつけようとします。

長寿でなくても、「成人の物語」によって、言葉、理性、自我といったものを獲得すると、目前のもの以外に目を捕らわれて、「今」を十分に生きることができなくなります。

ですから、この問題は、「成人の物語」を達成した否定的な結果であるとも言えます。

つまり、これが、フリーレンを長寿にした設定の意味です。

「人に関心を持つ」、「人を知る」ことは、「心を知る」ことであり、そのためには「今」の自他の観察が必要です。

それは「今」を十分に生きることであり、「後悔」しない生き方をすることです。

これらは、「成人の物語」で獲得した理性と心の抑制、敵への攻撃力では実現できません。

それと反対方向の能力である、「受容」や「利他」が必要です。

それは、無意識の創造性を知る、つまり、魂を知ることで、実現できることです。

これを実現することは、「成人の物語」の旅でなしえなかったことをなし、失ったものを取り戻すことであり、そのためには過去の振り返りが必要となります。

ヒンメルと蒼月花

勇者ヒンメルは、他人に関心を持つ、利他的な人間です。

そして、フリーレンを好いていて、アドバイスもしていたであろう人間です。

ヒンメルは、フリーレンにとって、目標となる人物、あるいは、目標を示す人物です。

ですから、「魔王討伐の旅」は、フリーレンにとっては「成人の物語」であったとしても、ヒンメルにとっては「成熟の物語」であったのかもしれません。

フリーレンの「新たな旅」が「人を知る旅」であるというのは、「ヒンメルを知る旅」、「ヒンメルになる旅」でもあるのでしょう。

追記

アニメ12話では、創造の女神が岩に突き刺して残した「勇者の剣」を、ヒンメルが抜けず、偽物の剣で魔王を討伐したことが語られました。

他の回でも語られますが、ヒンメルは過程を楽しむ旅をしており、結果として魔王討伐ができれば良いといった考え方をしています。

これは「成人の物語」の主人公ではなく、「成熟の物語」の主人公にふさわしいものです。

ですから、ヒンメルは「成人の物語」の象徴である剣を必要としません。

直接的には、「葬送のフリーレン」は、ヒンメルの時を超えた愛の物語でもあるようです。

ですが、ヒンメルがフリーレンを愛するのは、フリーレンにとっては、目標像が働きかけている、未来の自分に呼ばれていることであり、つまり、人は成長することの表現です。

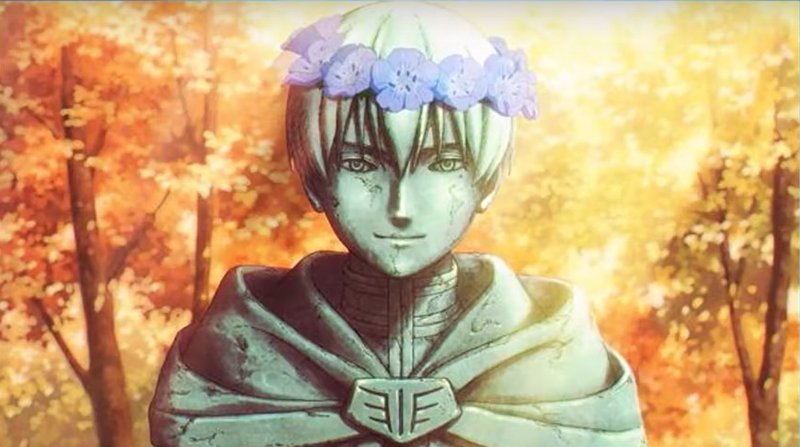

ヒンメルは、かつて、フリーレンに、いつか蒼月草を見せてあげたいと語りました。

蒼月草はヒンメルの故郷にあった、失われた「青い花」です。

ヒンメルの名は「空」を意味し、水色の髪の毛をし、青い服を来ています。

「青い花」と言えば、ロマン主義文学の代表作であるノヴァーリスの作品を思い出させます。

それは、魂の目標の象徴であり、魂の本来性の象徴でもあります。

蒼月草もヒンメルの故郷の花であり、魂の本来性を示しています。

フリーレンは、新たな旅の初めに、蒼月草のことを思い出し、失われたはずのこの花を、見つけ出します。

そして、魔法で、ヒンメル像の回りをこの花で囲み、ヒンメル像に花輪にしてかぶせます。

「青い花」の獲得は、ヒンメルの思いに応えたものですが、これからフリーレンが目指す旅の目標の象徴でもあり、「葬送のフリーレン」の物語のテーマを示すでしょう。

それは、ノヴァーリスの「青い花」で、物語の始まりから、物語の目標やテーマを象徴的に、先取り的に予告されることと同様です。

魔法と魔法の収集

フリーレンは魔法使いです。

魔法は、心の力で、望みを実現するものです。

それゆえに、ファンタジーやメルヘンで重要な要素となります。

フリーレンは、魔導書に記された様々な魔法の収集をすることを趣味としています。

魔法は、人の望みを実現するものなので、魔法の収集は、人の心の収集でもあります。

フリーレンは、人間に興味がなかったと言っていますが、自分では気づいていなくても、興味を持っていたのです。

ただ、間接的にですが。

また、フリーレンが収集する魔法の多くは、あまり役に立たない「つまらないもの」です。

仲間もそれを「つまらない」、時間の無駄と言います。

特に、一番、そう言ったのは、戦士アイゼンです。

戦士である彼は、「成人の物語」に相応しい合理性を持っているようです。

ですが、ヒンメルは、「つまらないけど楽しい」と、擁護しました。

これは、「成熟の物語」に必要な、人間の心の多様性、遊び心の「受容」です。

フリーレンと師匠フランメ

フリーレンの先生のフランメが、「魂の眠る地」についての手記を残したのは、フリーレンが将来、間違いを起こして人間を知りたいと思うようになることを見越していたからでした。

フランメの名は、「炎」を意味します。

一方、フリーレンの名は、「氷結」を意味します。

そして、二人の髪の色も、それにマッチした、オレンジと白です。

フリーレンの名は、彼女が感情(魂)を抑えていることを表現しています。

一方、フランメの名は、それを解放する者であることを表現しています。

フランメは、フリーレンに「魔族を倒す魔法」を教えました。

これは「成人の物語」のための道具です。

それは、「破壊の魔法」であり、心の創造性、魂を失うことにつながります。

ですが、フランメが一番好きな魔法は、「綺麗な花畑を出す魔法」です。

これは、「創造の魔法」です。

フリーレンは、それを教えてもらい、フランメの生前の望みに従って、彼女の墓を花畑にしました。

この魔法は、「成熟の物語」の道を暗示します。

かつての旅を辿りなおすこと

フリーレンは、ヒンメルと対話するために、かつての冒険の旅(成人の物語の旅)を辿り直します。

これは過去の体験を内省する行為であり、「成人」の方向から反転して「成熟」に向かう可能性を秘めています。

それは、かつて、なしえなかったことを発見し、なすことです。

そして、かつて抑制していた心を、解放、受容し、成長させることです。

また、これは、人がリタイア後の老年期に、あるいは、死の準備として、自分の人生を振り返って行うべきことでもあります。

それは、最期の試練であり、「不死獲得」の方法ともなるものです。

ヒンメルも、死ぬ前に、仲間達をエーラ流星を見る旅をしましたが、これも、かつての旅を振り返る最期の旅でした。

これは、かつての旅とは旅路の異なる楽しい旅ではありますが、何かに決着をつける旅であることは、フリーレンの新たな旅と同じです。

フリーレンの新たな旅は、魔法使いの弟子の少女フェルンとの旅です。

後に、アイゼンから預かった若い戦士のシュタルクも加わります。

その後には、一時的に、僧侶も加わるようです。

若い二人は、「成人の物語」を生きる途中です。

ですから、フリーレンにとっては、かつての仲間を思い出すきっかけでもあり、彼らとできなかったことをなす相手でもあるでしょう。

そして、フリーレンができていなこと、解放すべきものを示す存在にもなりえます。

創造の女神と魔法

最後に、アニメ4話までには出てきていない設定や、今後の物語の展望について書きます。

「成熟の物語」、「不死獲得の物語」では、創造性の獲得が求められます。

後の物語の中で、かつて「天地創造の女神」が、自らの魔法を込めた「十の石碑」を残した、という設定が出てくるようです。

この「女神」は創造性の象徴です。

そして、その魔法にも創造性を担うという側面があるのでしょう。

「葬送のフリーレン」の始まりの設定では、「魂の眠る地」でヒンメルと会話することが目的です。

ですが、同時に、女神とのつながりや、その魔法の取得といったことが、求められることになるかもしれません。

また、死んだ後、天国で女神に会えるという信仰があるようです。

これは、伝統的な「不死探求の物語」では、最終ゴールとされるものです。

「成人の物語」では、魔族・魔物は制御できない無意識の象徴であり、それを倒す剣は無意識を抑制する知恵と能力の象徴です。

一方、「成熟の物語」では、魔族・魔物は無意識の創造性を抑制するものの象徴であり、剣はそれを見抜く知恵と解放する能力の象徴です。

フリーレンの新たな旅で出会う魔王軍の残党には、女神やその魔法を否定するような属性があるかもしれません。

あるいは、創造性や他人との関わりを否定するような。

魔王城が「魂の眠る地」の近くにあることも伏線となります。

追記

アニメ第7話では、「魔族」の特徴として、「言葉」を使うが、相手を理解しようとせず、騙して人間を喰うためだけに使う存在であると語られました。

この魔族の特徴の部分は、「成人の物語」で獲得される「言葉」の否定面、つまり、生命を殺す側面を表現しています。

追記 戦いと戦いの回避

アニメ第9話では、魔族の断頭台のアウラと戦います。

かつての旅に続いての再戦です。

アウラは、アウラに戦いをいどんだ騎士(甲冑の戦士)の首を落として操っています。

つまり、彼らは、魂を失った無意識的な存在となっています。

フリーレンがかつてアウラと戦った時は、アウラが操る騎士を攻撃してやっつけましたが、ヒンメルにそれを怒られたので、今回は、アウラの魔法を解除して、騎士を攻撃しませんでした。

アウラは魂を失わせて機械化した者を操り、フリーレンはそれを解放します。

これは、「成人の物語」では敵を攻撃する(無意識を抑制する)のに対して、「成熟の物語」では敵を敵でなくして戦いを回避する(無意識を解放する)ことが多いことと対応します。

本当の敵は、無意識ではなく、それを制限する存在です。

また、魔族は、魔力を誇示することを特徴としますが、これは他人への攻撃的威嚇であり、「成人の物語」で必要となるものです。

これに対して、フリーレンは、魔力を抑制していますが、これは「成人の物語」が必要とするものの否定であり、「成熟の物語」で必要となるものです。

追記 女神に褒めてもらうこと

アニメ第11話では、フリーレンよりずっと長く生きている先輩のエルフであるクラフトが登場しました。

詳細は語られませんが、彼は、フリーレンやヒンメル一行よりもずっと昔に、魔王討伐に匹敵するような偉業を成し遂げた英雄的な人物のようです。

ですが、今では、彼のことを知る存在は一人もいません。

彼は、何を成し遂げたのかフリーレンらに語ることをしないので、このことにこだわっていない、これに価値を置いていないことが分かります。

彼は、僧侶になって、創造の女神への信仰を持つようになり、死後に女神に褒められることを望んでいます。

クラフトのエピソードは、「成人の物語」の達成が象徴する社会的価値は、相対的なものであることを表現しています。

他人に褒めてもらうことは社会的価値観であり、長寿の彼は、それを越えて生きる存在です。

それに対して、「女神に褒めてもらうこと」は、絶対的価値観、あるいは、自分自身の価値観です。

追記 女神様の魔法と眠りの呪い

アニメ第15話では、フリーレン達が魔物の「眠らせる呪い」にかかり、それを解く「女神様の魔法」と「僧侶」の特徴について初めて語られます。

そして、これらの内容は、「成熟の物語」、「不死探求の物語」として解釈が可能です。

女神様の魔法、呪い、僧侶、魔法使いには、次のような特徴がります。

・魔物や魔族の魔法には原理の分からないものがあり、「呪い」と呼ばれる

・「呪い」にはには「眠らせる」ものや「石にする」ものがある

・原理の分からない「呪い」は、魔法使いには解けない

・魔法使いが使ったり、解いたりできるのは、原理の分かる「人類の魔法」だけである

・「女神様の魔法」は聖典に記されているが、これも原理が分からない

・「女神様の魔法」を使える「僧侶」は「呪い」を解くことができる

・「女神様の魔法」を使う「僧侶」には「資質」が重要であり、「呪い」にもかかりにくい

魔法使いが使う「人類の魔法」は、原理の分かるものであり、理性や技術で使うものだということです。

ですから、これは「成人の物語」の獲得対象であるといえます。

一方、「女神様の魔法」は、理性や技術で使うものではないのです。

これは資質で使うものとされますが、「成熟の物語」の獲得対象にもなるかもしれません。

「成熟の物語」で獲得されるべきなのは、無意識的なものの受容という意識のあり方であり、これは資質にも関係しますが、獲得も可能なものなのです。

今回の魔物が使った「呪い」は眠らせる魔法です。

「眠らないこと」は、人類最古の物語とされるギルガメッシュ神話でも使われていますが、「不死探求の物語」のテーマの一つです。

「眠り」は無意識領域であり、意識が無意識に届かないことの象徴です。

ですから、「眠らないこと」は意識を無意識領域にまで広げること、無意識の受容であり、それが「不死」の意味なのです。

一方、「石にする」呪いのテーマは、ゴルゴンを見ることで石になる、という話で良く知られます。

これら、コンプレックスに捕まることの表現であり、抑圧に由来します。

「見る」というのは、識別すること、つまり、言語的認識の象徴です。

これは「成人の物語」の獲得対象である、理性、自我によってもたらされるものです。

これには否定面があり、必ず抑圧を伴います。

これが「石になる」と表現されるのです。

実は、このテーマは、日本の昔話の「見るなの禁忌」と同じです。

「見る」ことで、無意識の創造性(鶴の恩返しのような)が失われるのです。

*「葬送のフリーレン」について以下で再考しました。

*少女の「成人物語」については、以下も参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?