Bible Gamer 第四夜 「約束の地」

これは、2020年3月発行「季刊Ministry」(キリスト新聞社)Vol.44に掲載され、それを加筆修正した記事である。詳細は「前日譚」に記した。

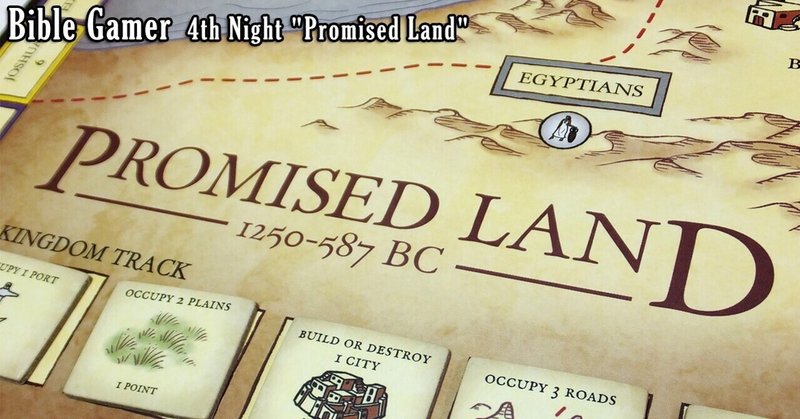

「プロミストランド(Promised Land: 1250-587 BC)/以下『プロミストランド』」は、旧約聖書の歴史書をモチーフにした、壮大なスケールのボードゲームである。

本作は、2013年にクラウドファンディングで出資が募られ、世界中から集まった200人以上の出資者によって目標額を達成したプロジェクトだった。

モーセ死後、ヨシュアに率いられたイスラエルの民(本作ではヘブライ人)は、ヨルダン川を渡ってカナンへ侵攻し、その全域を掌握した。

カナンに定住後、ヘブライ人は多くの異民族に囲まれながらも、ダビデやソロモンなど優れた指導者に恵まれたこともあって王国は最盛期を迎える。

しかし、ソロモン死後に王国は内紛により分裂し、台頭してきた超大国(アッシリアや新バビロニア)のたび重なる暴圧により国力は衰退し続け、ついにはエルサレムは陥落し、ヘブライ人がバビロニア地方に強制移住(バビロン捕囚)させられたことで王国は滅亡した。

「プロミストランド」は、古代イスラエル史で最も重要なこの期間を完全に網羅したゲームだ。

本作の焦点は、旧約聖書の「歴史書」に分類される諸文書に描かれた戦いの流れに置かれている。ヘブライ人陣営の立場からゲームを眺めれば、ヨシュアからソロモンの時代あたりまでは破竹の勢いでカナン全域を支配的に統括するが、アッシリアの侵攻が始まる時代からは一気に劣勢となる。

そして契約の箱は奪われ、神殿は破壊され、部隊は総崩れとなってしまうのである。ゲーム終了間際に見る盤上の光景は、ヘブライ人にとって文字通り「世の終わり」と化す。

実はゲーム、何度プレイしてもほぼこのような結末を迎える。史実通りとはいえ、始める前からヘブライ人の王国が崩壊するとわかっているなら、いったいどうやって勝敗を決めるのか不思議に思われるかもしれない。

タネ明かしをするとそれは、ゲームの進行過程で少しずつ点数を積み重ねて、その累計で勝敗が決まるようになっているのだ。

よってヘブライ人プレイヤーならば、ゲームの序盤から中盤にかけての優勢な時代には、できるだけ多くの点数を獲得するように行動し、それ以降の劣勢時には、異教徒に得点させないように努めるだろう。当然、敵対する異教徒プレイヤーは、その真逆の方針となる。

こうして、ゲーム終了時の盤上がどうなっていようとも、ゲーム中に得た得点の総計が最も高いプレイヤーが勝利するのだ。

切迫するイスラエル

「プロミストランド」は基本的に4人で遊ぶ。うち2人はヘブライ人の陣営で、もう2人は異教徒勢力の陣営となる。

史実ではヘブライ人の王国が南北に分裂したのはソロモン死後だが、本作のヘブライ人は最初から「北の部族」と「南の部族」に分かれている。

ヘブライ人プレイヤーのどちらかが自分の手番になると、配られたカードに応じて、南北いずれか一方の部族を指揮操作する。南北の部族は同じ手番で同時に行動しない。

通常、ヘブライ人が立ち向かう相手は異教徒勢力である。しかしルールでは、異なる部族のヘブライ人を攻めることは禁止されていない。つまり、南北のヘブライ人部族は、相互に同族からの攻撃対象になりうる。このシンプルなからくりによって、このゲームには非常に興味深い状況が現れる。

ゲーム中盤まではヘブライ陣営が優勢なので、わざわざ同士討ちをするメリットはほとんどない。この時点では敵(異教徒)の方が弱いので、そちらを攻めて得点を稼いだ方が効率的だからだ。

ところがゲーム後半に入り、異教徒勢力としてアッシリアやバビロニアのような大国が襲来する時代になると事態は一変する。それら強大な敵にまともに向き合うより、弱体化している異なるヘブライ部族、つまり同族を攻めた方が得点効率が良くなるのだ。

ソロモン死後に王国の南北統一体制が部族間の闘争によって徐々に崩壊していく様は、旧約聖書に赤裸々と綴られた歴史的事実である。このゲームを通じてプレイヤーたちは、当時のイスラエルが置かれていたこの危機的な様相を、身をもって知ることになるだろう。

この仕組みをひとことでまとめるなら、それは簡潔で当を得た史実のゲーム的表現だといえる。ヘブライ人の内部抗争そのものを重要な戦略オプションに据えたことで醸し出される妙に現実味のある緊迫感は、本作が持つ魅力のひとつでさえある。

この優れたゲームデザインのおかげで、プレイヤーは旧約聖書を知らずともゲームに集中できるし、知っていれば深遠な歴史ドラマを体感することができるだろう。

「プロミストランド」は、約束の地で繰り広げられる数世紀にも及ぶ歴史の一端を追体験する装置としても、勝敗を競うゲームとしても周到に仕上げられた作品である。

ネヘミヤ記のカードゲーム

旧約聖書のネヘミヤ記(とエズラ記)には、バビロン捕囚から解放され、エルサレムに帰還したイスラエル人たちによる、神殿の再建と民族の復興について記されている。

「ネヘミヤ(Nehemiah)」は、2014年にポーランドで発売された、ネヘミヤ記をモチーフにしたカードゲームだ。

余談だが、カバーアートにはヘブライ語が掲げられており、私はゲームショップの店頭でこれを見た瞬間に心を奪われてしまった。

プレイヤーはエルサレムでの指導的な役割を担い、労働者を使って建築資材や資金を集め、それらで城壁や神殿の建築をしたり、エルサレムの警備を固めたりする。これらの復興活動を互いに競い、より多く貢献したプレイヤーが勝利となる。

本作の白眉は、シンプルなルールの組み合わせであるにもかかわらず、他に類を見ないゲームシステムにある。

しかもただ奇をてらっただけではなく、プレイヤー間の相互干渉(インタラクション)による揺らぎに幅があって予測を難しくし、シビアな決断を幾度となく迫られる優れたゲームになっている。

独自性の高いゲームシステムではあるが、それとネヘミヤ記そのものとの結びつきは薄い。カードやタイルのイラストと、ルールに記載された歴史的解説や聖句の引用とで雰囲気は保たれているが、聖書的な表現としては抽象的な水準にとどまっている。

とはいえ、「ネヘミヤ」と名付けられたアナログゲームは希少で、本作をプレイしたことは、私にとってそれ自体が刺激的な体験であった。ゲーマー心をくすぐる風変わりなメカニクスも、想像以上に好感触で申し分なかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?