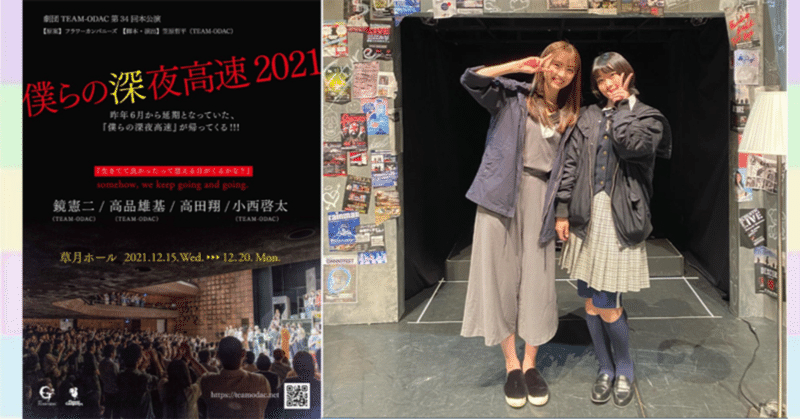

「僕らの深夜高速2021」(春名真依 根岸可蓮出演)の千秋楽をみてきました

春名真依さん、根岸可蓮さんが出演する舞台「僕らの深夜高速2021」を観てきました。

実はというとフラワーカンパニーズも「深夜高速」も知らなくて、でも劇場の「草月ホール」は知っている。1980年代、小劇場の演劇が大好きだった私は、情報誌の「ぴあ」を毎号くまなく読んでいて、そこで何度も名前を見かけた劇場。小劇場の中心地は下北沢で、その場所から離れた草月ホールは、かなり前衛的なものをやっていた記憶があります。そして今まで行く機会のなかった場所でもある。

私自身、80年代は映画や演劇をみて、音楽をたくさん聴いていて、でも、90年代に入って、私の中でそういったものが一切終わってしまった。

バンドブームの火付け役になった「いかすバンド天国」は1989~1990年。それをピークにバンドが世間から姿を消して、日本の国内中に響き渡る音楽は、ダンスミュージックや小室サウンドばかりになった時代の空気感。時代の節目でもあったからこそ、よく記憶に残っています。

2時間半を越える上演時間、登場人物の多さ、詰め込まれたエピソードのボリューム。それらの過剰さ。千秋楽のカーテンコールで演者の方も語っていたある種のあつくるしさは、まるごとすべて、若さということになるんだろうと思うのです。

若さと過剰さは、まるで「るつぼ」を覗いているようで、その中で描かれるバンドの行方と、バンドを取り巻く人たち。2組の姉妹の対立と和解、夫婦の問題を乗り越えていく姿を物語っていく。

その中で特にユニークに描かれているのが「ファン」の存在。当時、バンドブームが過ぎ去った状況で、もうひとつ不遇の時代になっていたのがアイドル。バンドの物語のサイドストーリーとしてアイドルとファンの関係性を描いていく。当時はまだアイドルとファンが接触する文化はなかったように思うのですが、そこはあえて分かりやすく共感しやすいものにしたのかな・・と思います。

「推し」という言葉が存在しなかった時代に、とにかく好き。何故かというとスゲーから。最高だから。という強い気持ちが物事を結果的に推し進めていく。るつぼでカオスな世界だからこそ、その気持ちが力強く伝わるものになったと思います。

春名真依さんの役どころは、心に深い傷をもった少女。幕が上がって間もなく舞台の最上段「病院の屋上」に立ち自殺をほのめかす姿は、物語の幕開けに強烈なインパクトを与えてました。抜群のスタイルで身長が高く舞台の上での存在感は圧倒的。身長が高い妹と身長が低い姉は、そのまま母親の違う姉妹という複雑でこじれた関係性を視覚的にあらわしていたり、不釣り合いなくらい大きなメガネは、周囲から自分の顔を隠したいという気持ちの現われ。春名真依さん演じるこの舞台のテーマである「生きていてよかった」を体現する人物として描かれていますが、姉に存在そのものを否定され、自己否定してしまい、他人とのつながりを構築できない難しい役どころを、真摯に、ていねいに演じていたと思います。

根岸可蓮さんの役どころは、反抗期の中学生。姉が音楽をあきらめてしまったことがどうしても許せず、姉と対立してしまうキャラクター。初日の直前にインスタグラムで「学生にみえない」と書いていましたが、前の舞台ではキツネの役をやっていて、その時は自分がキツネに見えていたんだろうな・・と想像してしまったのですが。

根岸可蓮さんは幼少の頃、ミュージカルをやっていたそうで、そのためか台詞回しがとてもうまく、劇場内に声がよく通る。所作の美しさに加えて、筋肉をゆるめて自然体で立つことができてるように見えて、すごいと思いました。

今回の舞台は、ふたりにとって武者修行のようなもの。小劇場ならではの熱量が感じられて、貴重な得難い経験になったんだろうなと思いました。

深夜高速の歌詞の中に何度となく出てくる歌詞「生きていてよかった」。

私自身、2014年の夏に大病を患って、この薬が効かなければ手の打ちようがないといわれ、ありがたいことに薬が効いて生きながらえている。

舞台の最後の「とにかく好き。すげーから。最高だから」という限りなく衝動に近い感情は、noteに100本以上書いていることの私自身の動機とそのまま自分に重なること。

深夜に高速で走る車のヘッドライトは、わずかな先しか照らさず、その先のことは分からない。それでも長い年月を走り続けていたら1980年代に大好きだった演劇を再び楽しめるようになったこと。歌詞や舞台の内容にそのままリンクする自分がいて、なにかとても不思議としかいえないものを感じています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?