表情という説得力

浮世絵を観る時間が、僕の1週間に加わりました。身近な場所にある、浮世絵専門ギャラリーの年間パスを手に入れたのは、3ヶ月前のことでした。

浮世絵、僕は北斎から入門したのかも知れない・・そんな風に感じています。壁にかかる、やや古びた色味の画面には、江戸と呼ばれた時代に製作された、絵師によるプロの仕事が見えたのでした。

浮世絵や絵画に限らず、芸術作品は「観たことがある」という一時的な消費は、きっと大概の人が経験しているのです。しかし、数回の訪問を経て思うのは、何を感じたか、そして何を求めて観たか、という自己への投影の大切さだと思うようにもなりました。

画面の前に立ち止まって始まる時間は、アートとの邂逅でもあり、自分との対話でもありそうだなと気がついたのです。

いや、格好つけすぎました。考える時間・・が僕の本心ですかね。

そんなことを考えたのは、北斎から続いて企画されていた、歌川国芳(以降、国芳)の画風が、北斎のそれとは異なった趣向であったからなのです。

北斎はいかにも日本的で、僕の考えていた浮世絵というイメージでしたが、国芳はかなり国際的というか中国や西洋絵画の影響を受けている感じがしました。

その明確な違いは、生きているものの表情だと思うのです。北斎の全てを見たわけではなくて、偏りがあることも分かっているつもりですが、比較するという新しい見方を得たことで、気がつくこともありました。

自然の風景はさして大きな違いはないように見えるけれど、画面にいる人物の表情たるや、目の前にモデルを置いて描いているのではないかと思えるほどに生き生きしていました。

北斎は、こんな感じでした。

そして、国芳は、そんな感じでした。

「観たことがある」という消費のさらに向こう側には、意外な世界があるのではないか。比較することで、作り手が何を描きたかったのか、考えるきっかけになったのです。

国芳の絵の特徴は、人々の躍動感と生命力だと思うのです。武者絵と呼ばれる武将の絵のジャンルに、女性を取り込んでみたり、水滸伝から着想した中国の偉人たちの作品。

十二支を歴史上の武勇者と描いた作品は圧巻でした。ギラリとした目、そして獣たちの獰猛さ、画面は大きくはありませんでしたが、それぞれに物語があり、声すら聞こえてきそうな作品もありました。

かと思えば、教科書で見たことのある「横浜本町之図」のような端正な絵も展示されていました。

国芳がどのような生活を送っていたのか伺うことはできませんが、北斎ほどは遠征などしなかったのではと思います。そのかわり、本をよく読んでいたのか、芝居をよく観ていたのか、とにかく観た人が元気になれる絵を描くことを目指しているようでした。

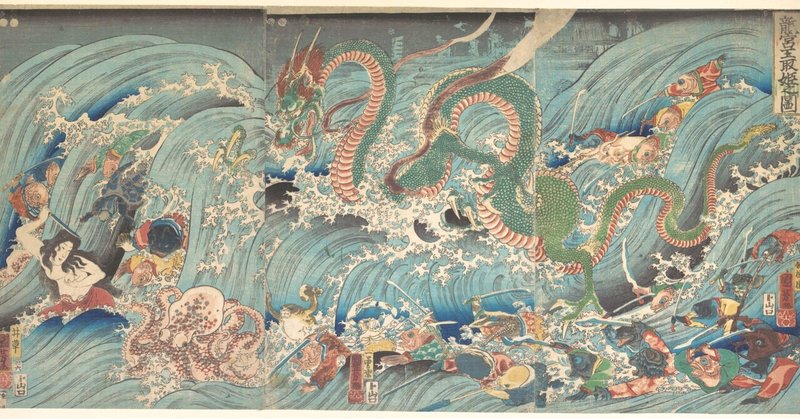

鰐(ワニ:鮫のこと)が登場する絵は彼の真骨頂とも言える、とても力強い作品です。波の音と、男たちの怒号が聞こえてきそうです。歴史上の勇者を描くことで、観るものを励まし元気づけようとする彼の想いを考えると、きっと本人にとって大きなきっかけがあったのではないかと思うのです。

創作を通じて、彼も偉人たちから勇気を得ていたのかも知れません。

そのギャラリーに作品を提供している蒐集家の熱意が伝わってきたのは、歌川広重との共作。画面の奥深さと、景色の美しさ、武将のいかめしさ、どこにも手抜きがなくて感激しました。

この展覧会もまた、前後期に分けられているので、後期も楽しみにしながら、前期の残りの会期も通いたいと思います。

行きつけのギャラリーはこちら

北斎との出会いを書いた話も、どうぞ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました! サポートは、子どもたちのおやつ代に充てます。 これまでの記録などhttps://note.com/monbon/n/nfb1fb73686fd