お茶屋の女将さんに教えてもらった神社

お茶屋の女将さんから、「恋の話」を聴きました。

まだ舞妓だった、50年、いや60年以上も前のことだそうです。

女将さんにはその頃、心に慕う人がいました。

その恋を実らせたくて、ある神社に願掛けに行ったというのです。

「それはどこですか?」

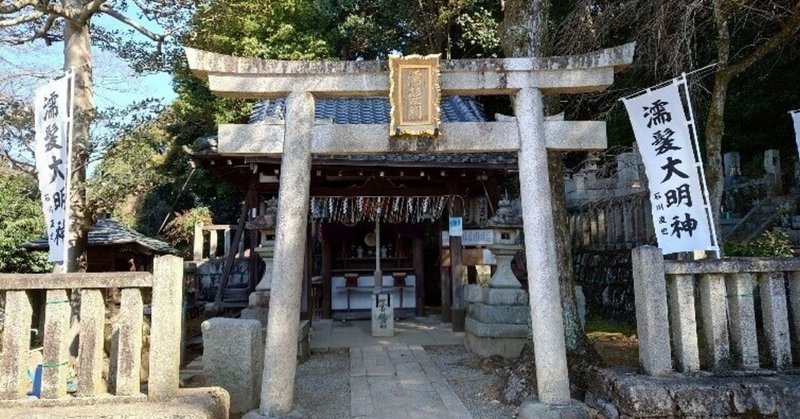

「知恩院さんの濡髪大明神どす」

「え? つい先日、知恩院を訪ねたばかりですけど・・・」

「お墓の奥のほうどす」

浄土宗総本山知恩院。

「南無阿弥陀仏」を唱えるだけで、すべての人が救われると教えた法然上人が開いた京都屈指の名刹です。

私が、初めて訪れたのは、小学校の修学旅行でした。国宝・御影堂の軒下にある「左甚五郎の忘れ傘」を、バスガイドさんの説明で見上げた記憶がありました。

その他、御影堂から方丈へと続く廊下の「鴬張り」など見所が満載のお寺です。

でも、濡髪大明神は聞いたことがありません。

早速、調べてみると・・・。

ある日、幼い男の子に化けたキツネが、住職の前に現れた。聞けば、新たに御影堂を建てたために、棲みかを無くしてしまったと言い泣いていたそうです。そこで、住職が代わり住まいとして用意したのが、その祠でした。

「濡髪」は、その男の子の髪が濡れていたことに由来するのだといいます。

その名前が、いかにも艶やかな美しい女性をイメージすることから、いつからか祇園町は芸舞妓らの信仰を集め、縁結びのご利益があると言われて来たというのです。

これは行かねば!

ということで、早速出掛けると、本当に知恩院の奥も奥。

お墓の一番奥の東山の裾の、市内を見渡せる場所にひっそりと佇む社がありました。

これはなかなかわかりません。

その日は祇園祭の山鉾巡行の最中で、京都市内は観光客であふれかえっていましたが、知恩院にはほとんど参拝する人の姿を見かけませんでした。

縁結びのご利益と言うと、清水寺境内の地主神社に安井金毘羅宮、下鴨神社の相生社や貴船神社が有名で、多くの観光ガイドブックにも載っています。

地主神社は、いつも修学旅行生がいっぱい。安井金毘羅宮は、参拝自体に長い行列ができるほどです。

それに比べて、この閑散なこと。まさしく、知る人ぞ知る神社です。となると、反対に大きなご利益が受けられるような気がして来ました。

恋の願いではありませんが、本好きの方たちと拙著の「出逢い」があることを願ってお参りしました。

濡髪大明神は、「京都祇園もも吉庵のあまから帖」第7巻で登場します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?