スコーンについて語る【歴史編】

イギリス発祥の「スコーン」というお菓子。

20年ぐらい前、私がイギリスに行こう!

と、思ったきっかけの一つが、本場のスコーンとクロテッドクリームを食べてみたかったから。

日本に住んでいたころからイギリス菓子の本を何冊か愛読していて、その魅力は深まるばかり。当時、ケンタッキー・フライドチキンに「ビスケット」というものがあって、見た目はそれが一番「スコーン」に近そうでした。

しかし、本当はどんなものであるのか?

謎のままでした。

海外に住んでお菓子をリサーチしたいとずっと思っていました。もう、こうなったらイギリスへ行って色々食べてこよう!ティールームへもたくさん行こう。クリームティーも食べてこよう。英語も話せるようになろう。

と、志を持ってロンドンへ旅立ったのでした。

さて。

一年で帰ってくるつもりでしたが、渡英してなんと20年ぐらい経ちました。

当時の目的はほとんど達成(英語はまだ苦手だけど)し、ありがたいことに英国のお菓子について様々なリサーチが出来ました。

今回は、初心に戻って私の特別な食べ物であった「スコーン」について語ろうと思います。

スコーンとは?

英語では「Scone」。地域や階級によって発音が異なりますが、私の住む南イングランドではスコンという感じに発音します。

ビスケットとケーキの中間みたいな食感で、ほんのりと甘さあり。丸いのが一般的だけど、三角や四角く作ったものもあります。

今でも、お茶の時間にスコーンにジャム、クロテッドクリームを添えて食べるのが人気です。

美味しいスコーンとは?

材料は、小麦粉、ベーキングパウダー、砂糖少々、バター、牛乳や卵。シンプルな材料で作る焼き菓子です。お菓子といっても、そのまま食べるのではなくて、半分に割ってジャムとクロテッドクリームをのせるとちょうどいい甘さになります。私がスコーンを食べるのは、たいてい田舎のティールーム。ごつごつしていたり、ぼそっとした素朴な感じのタイプがほとんどです。ファームハウスで手作りのものを買うことあります。自分で作ったスコーンは、自画自賛になりますが「おいしいなぁ」と思っています!

私がおいしいと思うスコーンは、

食感がよい。

焼きすぎてない→ぱさぱさ過ぎず、程よくしっとり感が残っている→焼きたてに近い→古くなってない。という点でしょうか。イギリスで買える小麦粉は、どれを使っても漂白されておらず、粉の風味が残っているため、スコーンを含めて粉が主流の焼き菓子は美味しく出来上がります。

小さめが好き。

色々なスコーンを食べてきましたが、手のひらよりも小さな直径6cmぐらいの大きさが私は好き。このサイズを1個か2個。

クロテッドクリーム多め、ジャム少なめ。

お聞きになったことがありますか?

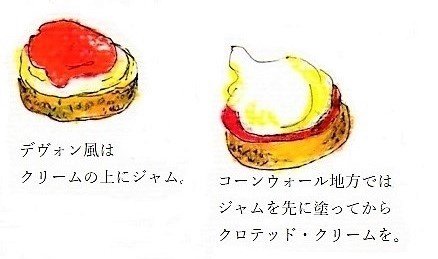

スコーンの食べ方には2通りあって、イングランド南西部のデボン州では、クロテッドクリームを先に塗ってジャムをのせます。コーンウォール州では、その反対でジャムを塗ってからクロテッドクリームをのせます。ちなみに私は、デボン式。山盛りのクロテッドクリームをスコーンに塗ってから、ジャムを少しだけのせて、パクっといただくのが大好きです!

スコーンという名前の由来

スコーンという言葉の由来はいくつかの説があり、はっきりとわかっていませんが、スコットランドの王が戴冠するときに使った運命の石「スクーン」とか、スコットランドにかつて住んでいたゲール人が使っていたケルト語にSgonn(発音はScoun)という言葉があって、「Eat in Large Mouthful」という意味があるそうです。口いっぱいにもぐもぐ食べる・・という感じでしょうか。

お菓子としての歴史

手持ちの古い書物で調べたところ、私たちが食べているスコーンのようなレシピが料理書に登場するのは、1861年に出版された「ビートン夫人の家政書」からです。ソーダ・ビスケットと呼ばれるお菓子で、小麦粉にバターを合わせてラブイン(ポロポロになるよう擦り合わせる)してから、砂糖とベーキング・ソーダ(重曹)入れて混ぜ合わせ、さらに卵液を加えてよく混ぜる。生地を1/2インチ(1.27㎝)にのばして丸い型で抜いてから、12~18分オーブンで焼きます。

「ビートン夫人の家政書」は、ヴィクトリア時代に大ベストセラーになった中流階級の女主人が家を切り盛りするための指南書です。その中にあるレシピの数は、料理書としても十分なくらい充実。初版されてから100年以上経つ現在まで、改訂版がいろいろと出版されています。

ソーダ・ビスケットは、ケーキの章にあるので、食事用ではなく、お菓子として食べられていたことがわかります。ソーダは、当時新しい製菓&製パンの材料として普及され始めたベーキング・ソーダ(重曹)の事です。それまでは、お菓子を膨らませるために、料理人たちは卵を長時間泡立てたものやイースト(パン種)を使っていましたが、ベーキング・ソーダの普及によって手軽に家庭でも膨らんだパンやお菓子を作れるようになりました。私が調べた限りでは、この時代にスコーンと呼ばれるレシピは見当たりません。

スコーンという名のレシピ

1920年に出版された料理書の中には、スコーンのレシピが4つ紹介されていました。ビートン夫人の家政書(1896)から20年の間に、スコーンという名前は世の中に浸透した【?】ようです。

トリークル・スコーン

私たちが食べている丸くて背の高いスコーンと同じタイプ。砂糖の代わりにトリークル(糖蜜・モラセス)を使用。ティータイムに食べる。

「スコーン」というお菓子は、1860年頃にはソーダ・ビスケットと呼ばれていて、1900年初め頃にスコーンとなった可能性が高い。と言う事になります。

スコッチ・スコーン

スコッチは、スコットランドのという意味。今でも人気のある小さなパンケーキのようなお菓子。スコットランドでは、パンやお菓子の生地をグリドルやベイクストーンなどの鉄板で焼くことが多く、このスコーンもドロドロとした生地を鉄板で焼くタイプ。朝食やティータイムに食べる。

ドロップ・スコーン

スコッチ・スコーンとほぼ同じ。北イングランドやウェールズで、よく食べられたお菓子。オーブンを使わなくても鉄板で作れるタイプのパンとお菓子はスコットランド、北イングランド、ウェールズに多い。

ポテト&オートミール・スコーン

マッシュポテトとオートミール入り。お惣菜系のスコーン。チーズやチャツネを添えてもいいかも。オートミールは、小麦粉の代わりにスコットランドや北イングランド、ウェールズで利用された穀物です。これらの地域では、オーツケーキもよく作られました。

このように、スコーンといってもいろいろなタイプが存在していました。

パンケーキが、スコーンと呼ばれているのが興味深いと思いませんか?

私のスコーンレシピ

このレシピは、シンプルな田舎風スコーンです。

【材料】

薄力粉 225g

ベーキングパウダー 小さじ2

上白糖 40g

バター 50g

卵黄1個に無糖ヨーグルトまたは、サワークリームをよくかき混ぜたもの 140㏄

【作り方】

1薄力粉をベーキングパウダーを合わせて振るい、ボールに入れて冷蔵庫で30分ほど冷やす。冷やした粉類に上白糖、角切りにして冷やしておいたバターを入れてラブイン。

2 卵黄と無糖ヨーグルトをかき混ぜたものを1に一気に加え、フォークでざっと3~5回混ぜる。

3 手で生地がひとまとまりになる程度に混ぜ合わせる。

4 軽く薄力粉を振った台に生地をのせ、麺棒で2センチの厚さに伸ばす。二つ折りにして、麺棒に2センチに伸ばす。これを2~3回繰り返して、最後に生地の厚さを2.5センチに伸ばす。

5 直径7センチの丸い型抜きに軽く薄力粉をまぶしてから、生地を型抜きする。

6 200度に予熱したオーブンで10分焼き、その後180度に下げて10分焼く。

スコーンの原型は?

古代のパンで、スコットランド発祥のバノックという鉄板で焼くパンがあります。オーツ麦が材料で、高さ2.5センチぐらい。丸くて平たい形は、太陽を表しています。古代の人たちは、太陽を神と讃えて豊穣を願いました。

スコーンの原型は、バノックではないかとも言われていて、スコットランド発祥の丸くて平たいオーツケーキやショートブレッド、イースト入りのパンもバノックから派生して生まれた物だったと考えられています。太陽のように円形に焼いて、光にたとえて放射線状に切り分けたのでしょう。

今回は、名前の由来、スコーンの歴史についてまとめてみました。

続編として、【まめ知識編】【食べ方編】【作り方編】もあります。

ぜひご覧ください!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

気に入っていただけたら💛をクリックしていただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?