東京名物百人一首(10) 縁日盆栽屋/ 向島百花園/ 天ぷら・天金/六地蔵石灯籠

清原深養父

夏の夜は 未だ宵なれば 賑しく

市區のいづくも はやる縁日

【元歌】

夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを

雲のいづこに 月宿るらむ

※ 「市區」は、市区。

※ 「縁日」は、諸神仏に有縁の日。その日に参詣すると、普段にまさる御利益があるとされています。

諸新佛縁日

縁日には門前や境内に露店が並び、今では想像もできないほどの賑わいをみせました。『江戸名所図会』に描かれる薬師の縁日の図からもその様子が窺い知ることができます。なかでも植木・盆栽は人気商品だったそうです。

毎月八日十二日

薬師の縁日

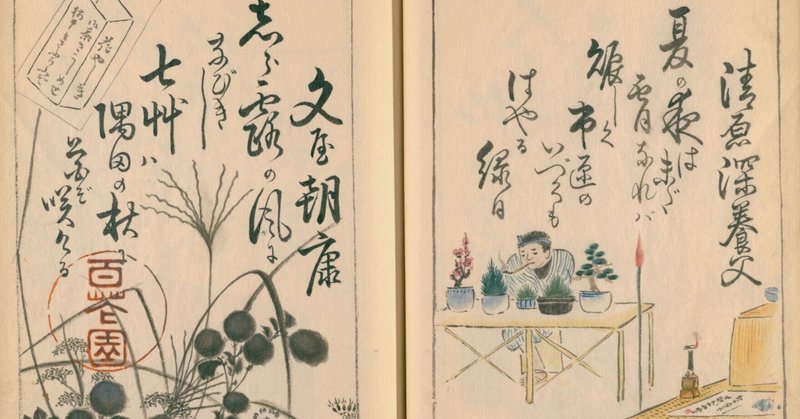

挿絵に描かれているのは、煙管をくわえた盆栽屋。夏の夜店のため、商品を灯りで照らしています。ふたつの灯りが見えますが、これはガス燈と思われます。江戸時代は、夜店の灯りは薄暗い角行燈でしたが、明治時代になるとカンテラやランプが登場し、さらにガス燈へと変化しました。こういうところにも文明開化の波が感じられます。

参考『新撰東京案内鑑(縁日表)』『夏の盆栽:盆栽秘訣(縁日盆栽礼賛)』『横目で見た東京』(国立国会図書館デジタルコレクション)

文屋朝康

しら露の 風になびきし 七草は

隅田の秋に 花ぞ咲ける

【元歌】

白露に 風の吹きしく 秋の野は

つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける

※ 「七草」は、秋の七草のこと。

花やしき

御茶きこしめせ 梅干もさぶらふぞ

※ 「花やしき」は、向島 百花園のこと。文化元年(1804年)頃に開園された花園で、開園当初から多くの梅の木が植えられ、亀戸の「梅屋敷」に対して「新梅屋敷」と呼ばれたそうです。また、文人墨客の集う百花園には詩歌にゆかり深い草木が様々に植え込まれ一年を通して花の絶えることはく、秋には七草の名所として知られたそうです。

※ 「御茶きこしめせ」は、お茶を召し上がれの意。

※ 「梅干もさぶらふぞ」は、梅干しもありますよの意。

挿絵に描かれているのは、秋の七草と「百花園」の印です。

秋の七草をひとつひとつ確認してみると、桔梗、女郎花、尾花、藤袴、撫子は判るのですが、萩と葛が判然としません。

黒くて丸い花は何だろうとしばらく考えて… これはもしかすると 萩の花と秋のお彼岸のおはぎをかけた洒落なのかも!と思い至りました。もしかすると、葛の枝におはぎを描くことで、葛と萩を表しているのかもしれません。

参考『園のいしふみ』

右近

忘られぬ 美味を思えば 天麩羅は

人の好みの 多くもあるかな

【元歌】

忘らるる 身をば思はず 誓ひてし

人の命の 惜しくもあるかな

銀座四丁目 天金

※ 「天金」は、銀座四丁目にあった天ぷら料理屋。天ぷらの「天」に創業者 関口金太郎の「金」を組み合わせて屋号としたそうです。明治時代の『東京名物志』に次のように書かれていて、評判の店であったことが分かります。

天金 (京橋區銀座四ノ八 池田鐵三郎 電新一〇七一)

此家の天婦羅を食はざる者は未だ天婦羅を語る能はず。其一人前より高直なれども其分量多し。此家は始め明治初年、今の「日報社」の處に呉服店「布袋屋」ありし頃、其店前に屋臺店を出せしに、調理の美なること忽ち人の知る所となり、遂に今日の隆盛に達したるものなりと。

※ 「高直」は、高値。「屋臺店」は、屋台店。

側面に「天金」の印の入った重箱には、大根おろしが盛られているようです。

「油證文」というのは、子どもの遊びで、髪の油を指につけて柱などに押すことを言うようです。約束を守るしるしの指切りげんまんのようなものです。ここに油證文が描かれているのは、紙についた天ぷらの油染みを子どもの約束事に見立てて、洒落ているのかもしれませんね。

参考『嬉遊笑覧:12巻附1巻 下』『東京姓名録』(国立国会図書館デジタルコレクション)

参議等

浅草の 堂のかたわら 苔ふれて

香華の絶へぬ 石の燈籠

【元歌】

浅茅生の 小野の篠原 しのぶれど

あまりてなどか 人の恋しき

※ 「浅草の堂」は、浅草寺の淡島堂のこと。

※ 「香華」は、仏前に供える香と花のこと。

※ 「石の燈籠」は、六地蔵石灯籠のこと。石灯籠の六角形の火袋の側面に、地蔵菩薩の像が彫られています。

浅草寺觀世音御堂の西方に、古き六地藏を刻せし石燈籠有。● 燈籠は、六百有余年の星霜を經たる古物にて、東京名物の一つ也。

昔、鎌田兵衛の建立にして、花川戸の入口の所に有りしを、今 ●● に安置す。当時、此燈籠に祈願する者多く、常に参詣たへる事なし

※ 「浅草寺觀世音御堂」は、浅草寺の本堂のこと。

※ 「星霜」は、年月のこと。

※「鎌田兵衛」は、鎌田兵衛政清。平安時代末期の武将。

この頁に綴じられている薄い透かしの紙片に、金網と小柵で保護された石灯籠の様子が描かれています。明治二十三年(1890年)に、花川戸から浅草寺に移転したときに、石燈籠の保存対策として講じられたもののようです。

東京浅草 神社仏閣 阿部東真

「阿部東真」については、手がかりを見つけることができませんでした。

最後に、花川戸(吾妻橋のたもと)にあった頃の六地蔵石灯籠の様子を掲載したいと思います。

六地蔵石灯籠は、花川戸町の入口角にあり(今は公園内に移せり)。故に、此川岸を六地蔵川岸といへり。此地は往古より欧州海道の馬次なりしとぞ。其頃は観音の門前旅籠町にして、此あたり馬駕籠の立場なりしと云。此故に今も毎年十二月十八日の市日は、此邊浅草海苔を賈ふ家々にて、近在より参詣する旅人を止宿せしむ。傳へ云、久安の頃、左馬頭義朝観音諸堂造營の時、鎌田兵衛正清奉納せしといへり。竿石に銘あれども、文字は剥落して船名ならず。希世の古物なり。

参考『新撰東京案内鑑』『南無観世音:金竜山縁起正伝』『蜀山人全集 巻4』

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖