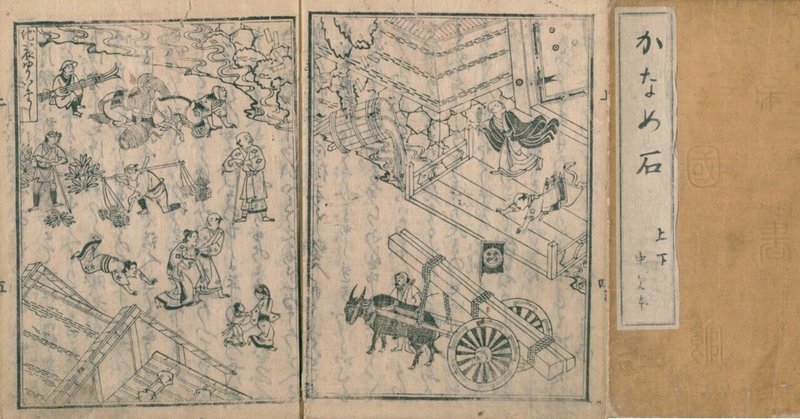

『かなめ石』上巻 二 京中の町家損ぜし事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。〔全十章〕

二章では 町屋の様子が伝えられています。

📖

二 京中の町家 損ぜし事

家居 つぎ/\ し ● つくり みがゝれし。かた/\、堂舎、仏かく、社頭にいたるまで、あるひは、棟木くじけ、梁 ぬけて、瓦 おち、垂木おれ、さしもの 砕て、軒 かたぶき、ある家は 敷居、鴨居はゆがみ、すぢりさしこめたる戸、障子どもを ひらかんとするに、つまりてあかず。

※ 「かた/\」は、方々。

※ 「堂舎」は、大小の家々のこと。

※ 「仏かく」は、仏閣。

※ 「垂木」は、屋根の骨組みのひとつで、棟木から軒桁まで斜めに渡した木材のこと。

※ 「さしもの」は、指物。木材を組み合わせて作った家具や建具のこと。

※ 「すぢり」は、捩りでしょうか。曲がりくねっている様子のこと。

これに心をとられて、気をうしなひ、又は、にげんとするに、地かたぶき 足よろめきて、うちたをれふし、まろぶかたはらには、家くづれておちかゝる。さしもの、なげし、鴨居にかうべを打わられ、たをるゝ小壁に 腰のほねをうちをられ、二階より ● ● ものは おちかゝる。

※ 「まろぶ」は、転ぶ。

※ 「なげし」は、長押。柱と柱の間の壁面に取り付ける横木のこと。

※ 「鴨居」は、障子や襖などをはめる部分の上部に渡した横木のこと。

※ 「かうべ」は、頭。

棟木に 髪のもとゞりをはさまれ、たもとをはさみとめられ、みづから かたな、わきざしにて、切はなち、にげ、おもてはう/\ いのちをたすかり、又は、大木にうちひしがれて、ひらめになりて 死するもあり。

疵をかうぶりて、吟ふし、今をかぎりのものもあり。をよそ 京中のさうどう 前代未聞の事共なり。

※ 「もとゞり」は、髻。髪を頭の上に集めて束ねたところ。

※ 「たもと」は、着物の袖の垂れた部分のこと。

※ 「はう/\」は、這ふ這ふ。ほうほう。 やっとのことで歩く様子のこと。

※ 「吟」は、呻吟い。苦しそうにうめくこと。呻吟ふ。

※ 「さうどう」は、騒動。

ある人 これにおどろきて、腰をぬかし、尻井にどうどふしてかくぞよみける

ふるなえに あやかりけりな 手もあしも

なえになえつゝ たゝれこそせね

※ 「尻井」は、尻居。尻もちをつくこと。

※ 「どうど」は、どしんと。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖