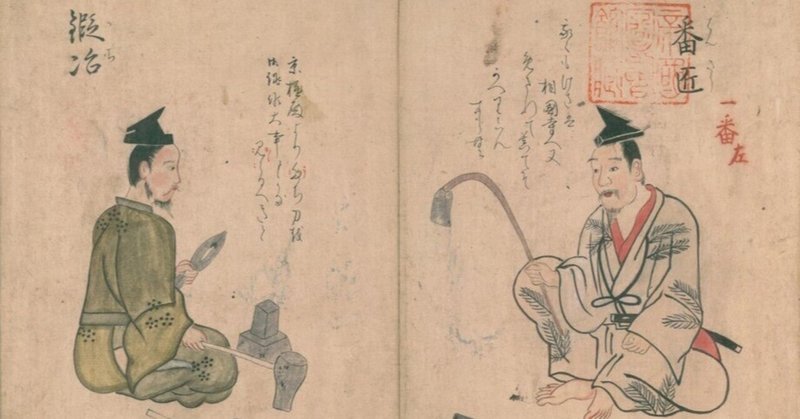

職人尽歌合 1~9番

一番 番匠 対 鍛冶

番匠

我ゝも けさは 相国寺へ 又 めされて

暮てそ かへり候はんすらむ

鍛冶

京極殿よりたち刀を

御誂候 大事にかな 欠かるべきと

※ 「番匠」は、大工のこと。

※ 「相国寺」は、京都にある臨済宗相国寺派の大本山。京都五山のひとつ。

※ 「京極殿」は、藤原師実(藤原頼通の六男、藤原道長の孫)の別名。

二番 壁塗 対 檜皮葺

壁塗

やれやれ うはらよ いへにて

こて●とりて

こかべの大くまいりて候

したちとく候はゝや

檜皮葺

此 むなかはら かおそき

※ 「こて」は、鏝。漆喰などの壁材を塗るときに用いる左官道具。

※ 「こかべの大く」は、小壁の大工。

※ 「したち」は、下地。

※ 「むなかはら」は、棟瓦 。屋根の棟を葺くための瓦のこと。

三番 硎 対 塗士

硎

さきか おもき 今におさえや

ぬしに問申さん

はばゆきはいかに 手をきるそ

塗師

よけに候 きがきの うるし けに候

いますこし 火とるへきか

※ 「塗師」は、漆塗りの職人。

※ 「きがき」は、木掻。漆の木に傷をつけて樹液を採取する漆掻きのこと。

※ 「いますこし火とるへきか(今少し火どるべきか)」は、採取した生漆に熱を加えて水分を飛ばす工程で、もう少し火にあぶるべきか、と言っているのでしょうか。

四番 紺掻 対 機織

紺掻

ただ 一しほ染よと 仰らるゝ

機織

あこ やう くたもて こよ

※ 「紺掻」は、染物屋のこと。

※ 「一しほ」は、一入染のこと。染汁に一度だけ浸したごく薄い藍染め。

※ 「あこ」は、吾子。わが子のこと、または、子供や乳母を親しみを込めて呼ぶ言葉。

※ 「くた」は、機織り道具の管のこと。よこ糸を巻く木製の管。

五番 檜物し 対 車作

檜物し

湯桶にも 是は ことに大なる ゆのために

あつらへ 給ふやらん

車作

ひりやうの 輪とて よくつくれと仰候

※ 「ひりやう」は、飛龍でしょうか。

六番 鍋売 対 酒作

鍋売

播磨鍋 かはしませ 釜もさふらうそ

ほしかる人あらば ●られよ

つるをもかけてさう

酒作

先 さけめせかし はやりて候

うす濁り●候

※ 「播磨鍋」は、播磨国で作られる銅製の鍋のこと。

※ 「うす濁り」は、濁り酒の一種。

七番 あぶら売 対 もち井うり

あぶら売

きのふから いまだ山崎へも かへらぬ

もちゐうり

あたゝかなる 餅まいれ

※ 「山崎」は、京都の大山崎郷のこと。鎌倉時代から戦国時代末期にかけて、荏胡麻油の製油・販売を独占した「大山崎油座」の本拠地でした。

※ 「もちゐ」は、餅。餅と同じ。

八番 筆ゆひ 対 筵うち

筆ゆひ

うのけは 毛のうら面みえぬが

大事にて候

筵うち

てしまむしろ かうしまへ

御さも候そ

※ 「うのけ」は、兎の毛。

※ 「うら面」は、うらおもて。

※ 「てしまむしろ」は、手島筵。摂津国の豊島郡で作られていた茣蓙のこと。

※ 「御さ」は、御座。ここでは、上げ畳(貴人の座所や寝所の畳のうえに敷く畳のこと)の意味でしょうか。

九番 炭やき 対 小原め

炭やき

けさ いて さうまうたか

小原め

あこせは まいり●てけるか

※ 「小原め」は、小原女。京の都で、薪を頭のうえにのせて売り歩く女性の行商人のこと。大原は、山城国の大原。

※ 「あこせ」は、あごぜ。女性を親しんで呼ぶときに用いた古語。ごぜは、御前。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖