東京名物百人一首(8) 山の手・蓺妓/団子坂・菊人形/ 銀座・三銀陶器店/根岸・笹乃雪

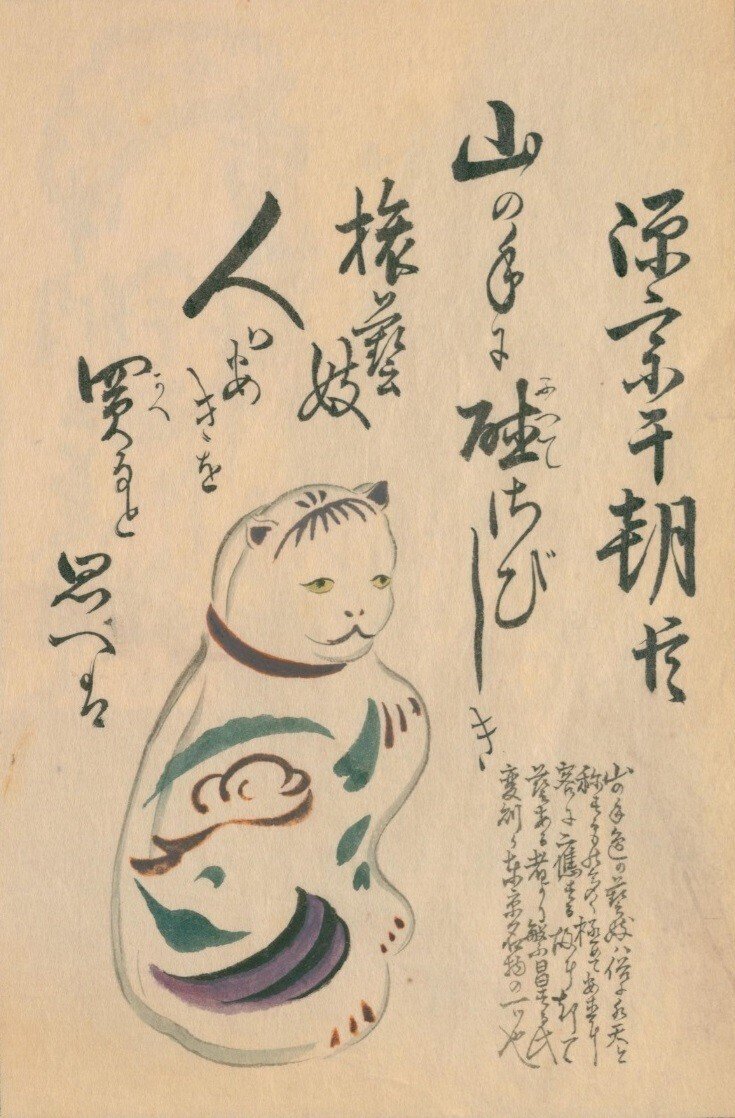

源宗于朝臣

山の手に 殖さびしき 旅藝妓

人は安きを 買ると思へば

【元歌】

山里は 冬ぞさびしさ まさりける

人めも草も かれぬと思へば

山の手邊の蓺妓は、俗に水天と称するもの多く、極めて安直に客に應ずる故に、却て蓺ある者より繁昌する。此 変則が東京名物の一つ也。

※ 「水天」について、昭和初期の『隠語辞典』に次のような説明があります。

みずてん(不見轉 花)

淫賣蓺者のことをいふ。相手を見ずに金さへ出せば轉ぶ所から。

「轉ぶ(転ぶ)」というのは、ここでは、体を売るという意味になります。

また、猫の絵は芸妓を表していると思われます。猫の皮を張った三味線を使うことから、芸妓(芸者)のことを「猫」と呼んだそうです。また、芸に拙くすぐに転ぶ者を「山猫」といったそうです。

参考:『隠語辞典(ねこ)(やまねこ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

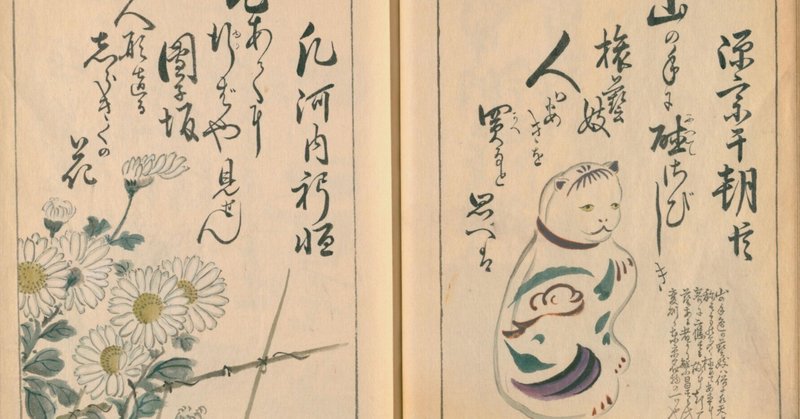

凡河内躬恒

心あてに 行ばや見せん 團子坂

人形造る しらきくの花

【元歌】

心あてに 折らばや折らむ 初霜の

置き惑わせる 白菊の花

※ 「團子坂」は、団子坂(現在の文京区千駄木から台東区谷中・上野に通じる坂)。

※ 「人形」は、ここでは、菊人形のこと。団子坂は植木屋を業とするものが多く、秋は菊人形の名所として賑わったそうです。

参考『東京独案内』『東京名所図絵』『最新東京案内記 春の巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)

壬生忠岑

あら金の 土もて造る 陶器商

盃斗り 焼ものでなし

【元歌】

有明の つれなく見えし 別れより

暁ばかり 憂きものはなし

※ 「あら金の」は、土にかかる枕詞。粗金が土の中にあるところから、また、金属を打ちきたえる鎚のつづきで、同音の「土」にかけているともされるそうです。

新橋際 美術陶器舗 三銀

三銀は

(壹組七拾

※ 「三銀」は、銀座八丁目にあった三銀陶器店のこと。

銀座 三銀陶器店 店主 加藤銀次郎氏設計

参考:『赤手空拳市井奮闘伝(三銀陶器店主が一萬圓儲けるまで)』『交通及工業大鑑 日露号』(国立国会図書館デジタルコレクション)

坂上是則

朝まだき あんかけの好きと 来る客の

根岸の里に 知れる笹の雪

【元歌】

朝ぼらけ 有明の月と 見るまでに

吉野の里に 降れる白雪

※ 「朝まだき」は、夜の明けきらない頃、早朝。

※ 「笹の雪」は、元禄四年(1691年)、玉屋忠兵衛が根岸で始めた絹ごし豆腐の料理屋の名前。

※ 「あんかけ」は、あんかけ豆腐のこと。笹の雪の人気料理のひとつ(絹ごし豆腐に葛あんをかけたもの)。

御膳

根岸新田二軒茶屋 きぬごし 笹乃雪

玉忠

※ 「笹乃雪」の名前の由来は、玉屋忠兵衛が江戸で初めて作った絹ごし豆腐をお召し上がりになった公弁法親王が「笹の上に積もりし雪の如き美しさよ」と賞賛されたことに由来するそうです。

参考:『東京百事便』『江戸時代名物集』『商牌雜集』(国立国会図書館デジタルコレクション)Webサイト笹乃雪「笹乃雪の名の起こり」

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖

✉

〔お礼〕

読了応援のメッセージをありがとうございます。とても励みになります。これからもコツコツと読み進めていきたいと思います。🙇