大和名所図会 巻六(坤)

この note では『大和名所図会』の挿絵ページを翻刻します。本文ページは大正時代の活字版があるのでそちらを参照してみてくださいね。👀 → 国立国会図書館デジタルコレクション『大日本名所図会 第1輯 第3編』(大正8年)

※ タイトルの「坤」は、「乾坤」で上下巻を意味しています。

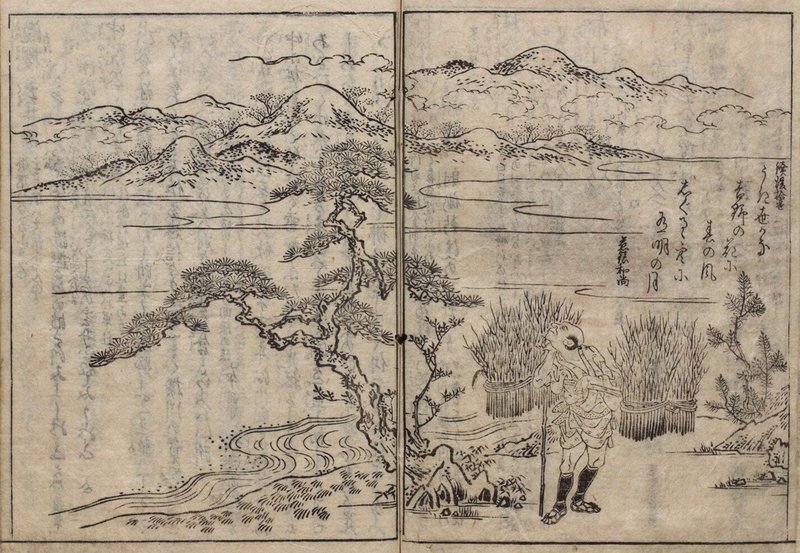

続後拾遺

うき世かな 吉野の花に 春の風

しぐるゝ空に 有明の月

慈鎮和尚

※ 「続後拾遺」は、続後拾遺和歌集。

※ 「慈鎮和尚」は、平安時代末期から鎌倉時代初期の天台宗の僧、慈円。慈鎮は諡。

いたゞいた 風俗もはじめの 床ばしら

肌うつくしき 木むすめおらん

籠島

※ 「床ばしら」は、床柱。床の間の脇に立つ化粧柱で、表面がすべすべに磨かれています。

※ 「肌うつくしき木むすめ」は、床柱の木肌と生娘の肌を掛けていると思われます。

新後拾遺

いかなれば おのゝ秋つに ゐる雲の

なびきもあへず うき名立らん

道 ● 法師

※ 「新後拾遺」は、新後拾遺和歌集。

吉野皇居

𦾔址、秋津のほとりなるべし。秋津宮とよめり。『日本紀』曰、神武天皇 東征の時、難波津につかせ給ひ、射駒、葛城を越、紀伊國を経て吉野に出させ、官軍を 調練し給はんとて、吉野の 行宮を定め給ふ。其後、應神天皇もこゝに 行幸ありて、国栖人 三寸を奉る事あり。

又、清見原天皇も吉野の宮にみゆきはしまして

万葉

よき人の よしとよく見て よしといひし

吉野よく見よ よき人よ君

天武天皇御製

※ 「三寸」は、神酒のことと思われます。

※ 「清見原天皇」は、大海人皇子(後の天武天皇)のこと。壬申の乱の後 天皇に即位し、飛鳥 浄御原宮を造営しました。

みよしのゝ 国栖の翁の なかりせば

はらかの御調 誰かそなへん

清見原天皇御製

※ 「国栖の翁」は、壬申の乱のとき 大海人皇子(後の天武天皇)を 匿った老夫婦のこと。清見原天皇と国栖の翁のエピソードは後述の『吉野山記』を参考にしてみてください。

国栖莊

窪垣内、新子、大野、南国栖、野々口、小村、以上七村、国栖莊といふ。

国栖哥笛を奏す。是は吉野の 国樔人の事也。應神天皇十九年十月に吉野宮に行幸ありし時、国栖人 参て、一夜酒奉りて歌をうたひける。此くず人、山の菓を取て喰、又、蝦蟆を煮に、名をば 毛㳽となづけて 賞味有とて喰けるとかや。吉野の河上にゐて、嶺けはしく、谷深かりける所なれば、路さがしく侍る故に、常に来朝する事不叶となん申ける。其後、常に参て、年魚やうのものを献じけるとかや。今の国栖の奏とて、哥を諷ひ笛をふきならすは、吉野より 年始に参たるといふ心なり云々。

(略)

『吉野山記』曰、大瀧より国栖へ一里あり。清見原天皇、此所へ落させ給ふ。あるじの翁、鮎の 鱠を 御調 備へしに、供御の残りをあるじに下されしを川にはなち、此君御代に出給はゞ魚いきかへりなんと心にねんじ、水中にはなちければ、そのまゝいきかへりぬ。程なく御代に出させ給ふ。是を国栖のうらかたと申すとかや。かの翁を国栖の 権正と任ぜられ、今に末々まで権正といへり。

※ 「不叶」は、叶わず。

※ 「御調」は、ここでは天皇への貢物のこと。

続後拾遺

白妙の 袖かとぞ思ふ 若なつむ

御墻が原の 梅のはつ花

定家

御垣原

清見原天皇おはしましける跡に、御垣原とて名所ありといへども、所はさだかにしれがたし。『河海抄』曰、御垣原は名所ならねども、御墻によせていふなり。御かきの松ともよめり。

※ 「河海抄」は、南北朝時代に書かれた源氏物語の注釈書。

『和州巡覧記』曰、

宮瀧は瀧にあらず。両方に大岩あり。其間を吉野川ながるゝ也。両岸は大なる岩なり。岩の高さ五間ばかり。屏風を立たる如し。両岸の間、川の廣さ三間ばかり、せばき所に ● あり。大河こゝに至て、せばきゆへに、河水 甚深し。其 景絶妙也。

里人、岩飛とて、岸の上より水底へ飛入て、川下におよぎ出て、人に見せ、銭をとる也。飛ときは、両手を身にそへ、両足をあはせて飛入、水中に一丈ばかり入て両手をはれば、浮み出るといふ。

※ 「和州巡覧記」は、貝原益軒が書いた『大和廻』のことと思われます。『大和廻』(人文学オープンデータ共同利用センター)

※ 「せばき」は、狭き。

岸の上より水底へ飛入て川下におよぎ出て

人に見せ銭をとる也

水中に一丈ばかり入て両手をはれば浮み出るといふ

宮瀧

宮瀧村にあり。両涯 清麗 にして、怪石磊砢とし、南の岸に 巨石ありて壁の如し。流下 九重淵に臨んで、善 水練なる者、石頭より水中に 投て流れに 隨ふて 下流に出。これを 瀧飛といふ。行人 こゝを莊観とす。代々の帝もこゝに 行幸あり。

寶治百首

東野の 露わけ衣 はる/\と

きつゝ都を 恋ぬ日はなし

教定

※ 「寶治百首」は、宝治百首(宝治御百首)。『宝治御百首』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

※ 「教定」は、鎌倉時代中期の公家、二条教定のことと思われます。

東野

善城、下市、二村のにあり。『言塵集』曰、東野は芳野の安騎の内なり。『藻塩艸』に吾妻野、安騎野、同名。あきの小野ともよめり。

※ 「二村のにあり」は、「二村の間にあり」の欠字と思われます。

※ 「言塵集」は、南北朝時代に書かれた歌学書『言塵集』。『言塵集』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

※ 「藻塩艸」は、藻塩草。室町時代に編纂された連歌用語辞書。

大峯 天河社

天ノ河

在原業平朝臣、天の川の石窟に入定し給ふよし『河海抄』に見へたり。

天川

名水なり。水源、山上ヵ嶽より流れて、洞川の北を経て、河合に至り、衆渓と合し、数村を経て、清水に至て、十津川といふ。

大塔宮

殿野兵衛 宅は、十二村の 荘殿村にあり。大塔宮 二品親王、山臥の御すがたにて 熊野より落させ給ひ、十津川に 御着おはしまして、竹原八郎入道の甥に戸野兵衛といひしものゝ家にしばらく入せ給ふよし、『太平記』に見へたり。その末葉、今の世にもありとぞ聞へし。

※ 「大塔宮二品親王」は、護良親王のこと。大塔宮 は通称。「二品」は、律令制における位階のひとつ。

※ 「末葉」は、子孫のこと。

※ 「竹原八郎」は、元弘の乱のとき、十津川にのがれた護良親王を自邸に迎え助けた人。

※ 「戸野兵衛」は、竹原八郎の甥で、護良親王の令旨をうけ南朝方のために働いた人。

竹原八郎 宅

谷瀬村にあり。大塔宮 護良親王、こゝに寓居す。『太平記』に見へたり。

※ 「太平記」は、南北朝時代の軍記物語。

山上参は、毎年 四月八日より九月八日まで、諸人詣する事、日毎に幾千といふ際限なし。まつ吉野安禅寺より山上まで六里あり。

七八月の頃は、本山 当山の 修験道の山伏 入峯す。峯中に三百八十餘の 岩窟あり。螳螂窟、聖天窟、菊窟、笙窟、蝙蝠窟などは大なり。

螳螂窟は深き事 二町余。窟の廣四尺ばかり奥に池あり。菊窟はその岩こと/\く菊の紋をなせり。其外、修験道の秘所なれば、たやすく見る事なし。

金剛杖、最多角(いらたか)念珠、法螺貝を手にしています

山上嶽

『大和志』曰、吉野山より南六里、洞川の東南にあり。山勢 高峻にして、霜雪嚴沍たり。山頂に 浄刹あり。其あいだ 山路嶮阻にして、大天上、小天上の二峯を踰れば、今宿の茶店あり。多古村に属す。又、洞辻の茶店あり。洞川村に属す。

これより大鞍掛、小鞍掛の二坂を歴てへ、鐘懸岩、西臨岩をすぎ、こゝに至て巍々たる 梵閣あり。本尊、蔵王権現 役 優婆塞を安置す。又、古鐘あり。鐘楼もなく、堂の縁にすへ置たり。其 銘に曰、遠江國佐野郡原田莊長福寺天慶六年七月二日云々。

※ 「梵閣」は、寺院のこと。

※ 「役 優婆塞」は、役小角のこと。

世説曰、嵩山の北に 窟あり。晋人こゝに入る事 十日ばかりにして、室内明きこと昼の如し。時に碁を圍むの 老翁二人あり。晋人に一盞の酒菓を進む。忽、蜀中に出て半年にして洛下に帰る。又、張華といふ人 これを聞て、所謂仙舘也。飲たるものは玉漿、喰ふたるものは 龍穴の石髄なり。果して 長壽なりとかや。我朝の山上嶽の岩窟もこれらにや比せん。

※ 「世説」は、世間のうわさのこと。

※ 「嵩山」は、河南省北西部、洛陽の東にある名山で、中国五嶽のひとつ。

※ 「晋」は、三国魏の司馬炎が建てた王朝。都は洛陽。

※ 「張華」は、西晋の文人、政治家。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖