記事一覧

記事散策 サイトマップ

東京名物百人一首

(1) 序文/三越/白木屋/東京電車銕道株式会社

(2) ミツワ石鹸/社団法人軍人遺族救護義会/神田橋/カスガオイル

(3) 御茶所本家山本/御園白粉/六阿弥陀詣/日本美術協会

(4) 小川一眞写真店/築地活版製造所/廣目屋/赤坂春本・赤坂林家

(5) 常盤津節/神田青物市場/日本画家・橋下雅邦/しんこ細工師・梶鍬太郎

(6) 飴細工/しゃも屋今金・金清楼/深川倉庫/数寄茶器

東京名物百人一首(13) 消防出初式/日本電燈會社/井善ゐづつ油/亀戸葛餅

【元歌】

風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ

砕けてものを 思ふころかな

※ 「初出」は、消防出初式のこと。

※ 「第壱区より六区」は、東京府の六大区のこと。明治四年(1871年)年十一月に、東京府は六つの大区と九十七の小区に画定されました。江戸時代の「いろは四十八組」は明治五年(1872年)に「消防組」へと改められ、三十九組が六大区に配置されています。

※ 「警視廰」は、警視庁

【絵本野山草】(6) 菊(酔楊妃/大般若/濡鷺/猩々/黄金目貫/清見寺)

菊は、秋より生じて秋まで有。年中絶る事なし。葉の徳松に似たり。秋、草花 をとろふ、此はな盛にして冬に至りいよ/\多し。

一名を菊としてよび、名は多し。又、はなに大小有。花 さしわたし、かねざし一寸より以下は小りんとす。小りんに二所有。五六分以下は小りんとす。一寸より二寸迄は中りん、二寸より三寸迄は大りん也。

三寸二分より小柄にあまるゆへ大の大、三寸五分より上は大の大大といふべし。

※ 「草花

東京名物百人一首(12) 奇術師・松旭斉天一/藤村・小倉羹/興行師・野呂藤助/東京五二共進會

【元歌】

逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに

人をも身をも 恨みざらまし

※ 「歐国」は、欧国。

※ 「てしな」は、手品。

※ 「くらまざらまじ」は、眩まざらまじ。

※ 「松旭斉天一」は、明治時代の奇術師で、松旭斎派の祖。日本で初めて洋風の奇術を演じたそうです。

※ 「東名物」は、欠字で「東京名物」と思われます。

※ 「半札」は、ここでは、引換券のこと。

※ 「此ふだ御じさ

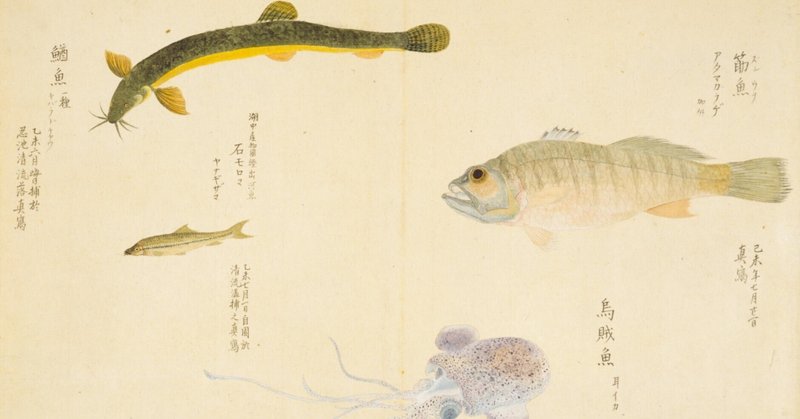

【梅園魚品図正】(23) 筋魚(ずしうを)/耳いか/石もろこ/きばら泥鰌

筋魚 ズシウヲ

アタマカラゲ 加州

※ 「加州」は、加賀国。

耳イカ

烏賊魚 耳イカ

石モロコ

『湖中産物図證』出 河魚

石モロコ ヤナギザコ

キバラドヂヤウ

鰌魚 一種 キバラドヂヤウ

◇

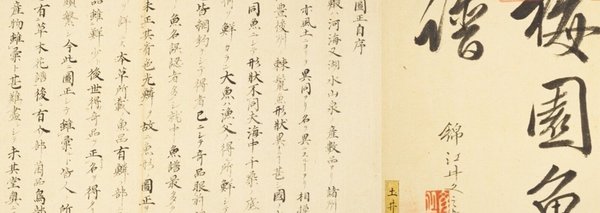

筆者注 『梅園魚品図正』は、江戸時代後期の博物家、毛利梅園による魚図鑑です。説明文書は漢文体が中心でのためパソコンで表示できない漢字が多く、漢文の返り点と送りがあります。読みやすさ

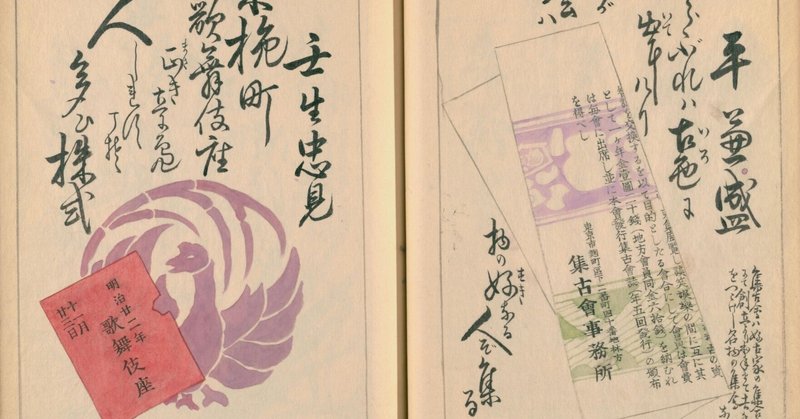

東京名物百人一首(11) 集古會/歌舞伎座/日比谷大神宮/ 芝神明

【元歌】

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は

物や思ふと 人の問ふまで

※ 「集古會」は、明治二十九年(1896年)に創立された好事家の会。『東京名物百人一首』の著者である清水晴風氏も、集古会に参加し世話人を務めたそうです。

参考:『集古会誌乙巳(3)』(国立国会図書館サーチ)『集古會誌』(NII学術情報ナビゲータ)

※ 「木挽町歌舞伎座」は、明治二十二年(1889年)に木挽町

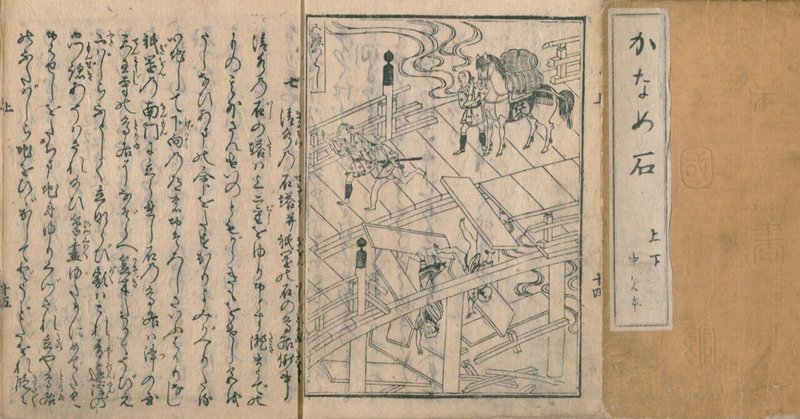

『かなめ石』上巻 七 清水の石塔 并 祇園の石の鳥井倒事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。〔全十章〕

七章では、清水寺と祇園社の様子が伝えられています。

📖

七 清水の石塔 并 祇園の石の鳥井 倒事

※ 「清水の石の塔」は、清水寺の十一重石層塔のことと思

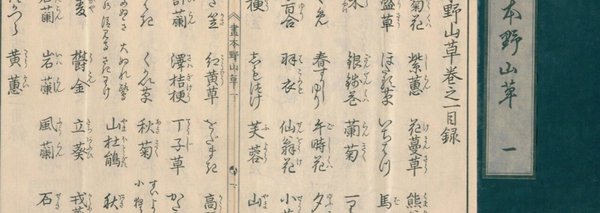

【絵本野山草】(5) 車軸草/をだまき草/紅黄草/高麗菊/沢ゑびね草/沢桔梗/丁子草/かたくり/眉はき草/くがい草

車軸草

半辺蓮

葉、矢筈のごとく、うす紅のはなだん/\さく。蔓と同くひろがりて立のびず。又、あみだがさともいふ。五六月花さく。

※ 「矢筈」は、弓の弦を受ける矢の端の部分のこと。

※ 「あみだがさ」は、阿弥陀笠。

参考:『大日本国語辞典 巻1』(国立国会図書館デジタルコレクション)

をだまき草

三四月花有。

花のいろ柿紅、花のうち黄にして、そと黄のうつりあり。かたち、いとまきのごとし。

【梅園魚品図正】(22) 鰻鱺(うなぎ)/泥鰌(どぢやう)/鷹羽泥鰌(たかのはどぢやう)/鰌魚(あかどぢやう)

鰻鱺魚 ウナギ

『多識扁(無鱗類)』出 鰻鱺魚 ウナギ

ムナキ 古名『萬葉集』

『本草綱目』曰 『釋名』白鱓、蛇魚、乾者 風鰻

輪の内、築地、両国川、及び 神田川筋にて釣る者を江戸前と云。又、本所、千住、高輪前にて釣る河魚の味、最上品とすべし。

『萬葉集』 第十六巻 大伴の家持、石麻呂にわれ物申す「夏やせによしと云物ぞ、ムナギとりめせ」

癆瘵伝尸の病の蟲を殺す妙薬と云。中華の書『稽神録

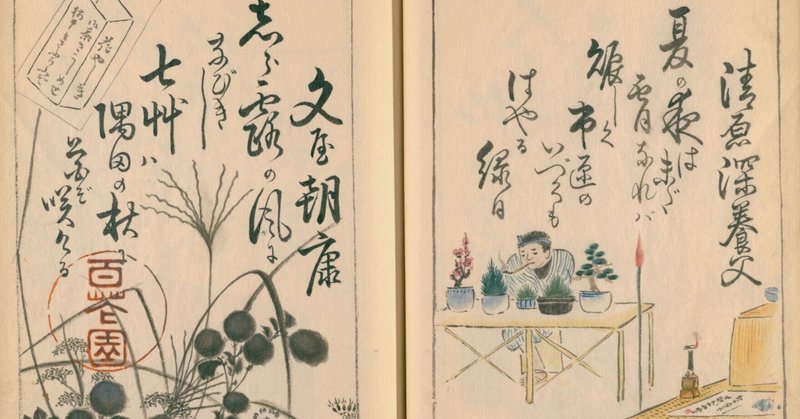

東京名物百人一首(10) 縁日盆栽屋/ 向島百花園/ 天ぷら・天金/六地蔵石灯籠

【元歌】

夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを

雲のいづこに 月宿るらむ

※ 「市區」は、市区。

※ 「縁日」は、諸神仏に有縁の日。その日に参詣すると、普段にまさる御利益があるとされています。

縁日には門前や境内に露店が並び、今では想像もできないほどの賑わいをみせました。『江戸名所図会』に描かれる薬師の縁日の図からもその様子が窺い知ることができます。なかでも植木・盆栽は人気商品だっ

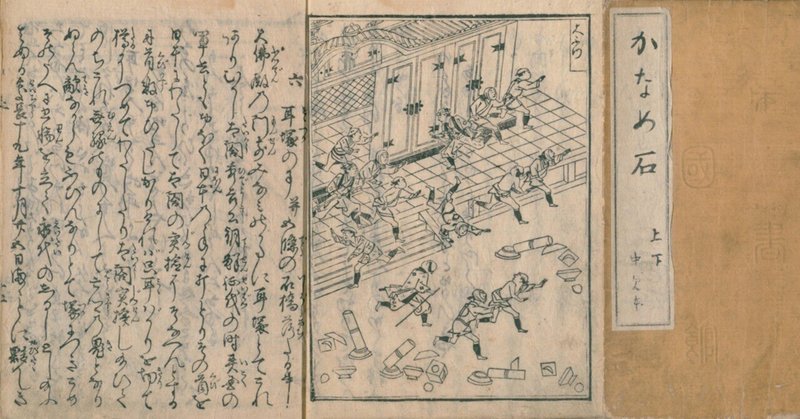

『かなめ石』上巻 六 耳塚の事 并 五条の石橋落たる事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。〔全十章〕

六章では、耳塚と五条の石橋の様子が伝えられています。

📖

六 耳塚の事 并 五条の石橋落たる事

※ 「ふびん」は、不憫。

※ 「五輪」は、五輪卒塔婆のこ