[report]『第8回 横浜トリエンナーレ 野草:いま、ここで生きてる』(横浜美術館 他)

【これから行く方へ】

会期終了間近なので、これから行く方は少なそうですが…

・横浜美術館、展示数・展示場所が多く、見落としがちです。

一筆書きで全てを観ることが出来ません。

観る前、観ながら、観た後、美術館内で配布しているフロアマップの確認をおすすめします。当日であれば再入場可。

…私はギャラリー9、ギャラリー7(室外)の魯迅、コルヴィッツ、フンクワン・タム、志賀理江子の真ん中部分、見落としました。

・BankART KAIKO 、展示数は少ないですが、クレモン・コジトールの映像作品は40分以上あったと思います。

全部観たい場合、横浜美術館とは別の日に行った方が良いかも。

横浜美術館も5〜30分くらいの映像作品が多く、鑑賞に時間がかかります。

開催情報

『第8回 横浜トリエンナーレ 野草:いま、ここで生きてる』

場所:メイン会場:横浜美術館(神奈川県横浜市)

有料エリア:旧第一銀行横浜支店、BankART KAIKO

無料エリア:クイーンズスクエア横浜、元町・中華街駅連絡通路

開催日:2024.3.15.fri-6.9.sun

入館料:2300円(一般)

※横浜美術館 / 旧第一銀行横浜支店 / BankART KAIKOの3会場に入場可能

(別日程も可)

※18才以下または高校生以下 入場無料

※横浜美術館のグランドギャラリーはチケット無しで入場可能

内容:

環境破壊、戦争、経済格差、不寛容… わたしたちの世界は多くの問題を抱えている。野の草のようにもろく無防備でありながら、こうした状況をたくましく生き抜こうとするひとりひとりの姿に目を向ける。

世界中から集まる現代アーティストたちの作品を通して、いまのわたしたちの生き方をふり返り、その先にある希望を見出す。

過去と現在に潜む闇や痛みを目の当たりにし、花びらと星の光に目を向ける。

芸術と現実世界の関係や、アートの実践者が息長く、批判的に暮らしや社会に関わることの重要性について問い続ける。

資本と産業の論理が芸術の世界を覆い尽くし、その知的能力や批評的主体性を危機に陥れていることに対する、一種の批判的な応答。

今の時代と対峙し、この世界に変化をもたらすためには個々人がその主体性を取り戻すことが急務である旨を明らかにする。

主な登場人物(生年順)

ケーテ・コルヴィッツ(1867-1945)ドイツ

版画家。彫刻家。厨川白村(1880-1923)

文筆家。魯迅(1881-1936)中国

作家。思想家。尾崎清次(1887-1959)

医師。戦争への贖罪意識から日中交流に尽くした版画家、収集家。川西英(1894-1965)

郵便局長の仕事をしながら独学で制作を続けた版画家。神戸に来た李平凡に、水彩顔料を使った木版画の技法を伝えた。李帰国後も二人の交流は長く続いた。勅使河原蒼風(1900-1979)

芸術家。いけばな草月流の創始者。富山妙子(1921-2021)

アーティスト、社会活動家。李平凡(1922-2011)中国

版画家・教育者。版画を通じた日中交流に生涯を捧げた。デヴィッド・グレーバー(1961-2020)

文化人類学者。リウ・ディン(劉鼎)(1976-)中国

アーティスト、キュレーター。当展アーティスティック・ディレクター。キャロル・インホワ・ルー(盧迎華)(1977-)中国

美術史家、キュレーター。当展アーティスティック・ディレクター。

単語

【木刻運動】帝国主義諸国の半植民地状態に置かれた中国を憂い、近代化と民族の独立を求めた革命芸術運動。1931年、魯迅が上海で開催した木刻講習会が発端。

【光州事件】"5・18民主化運動" 1989年5月、民主化運動と、それに対する国軍と警察による武力弾圧

章構成覚書

はじまりーキャンプ

キャンプ場?難民キャンプ?「非常事態」

いつか来る非常事態を想像するための手がかり

傍観せずに、まずは実践しよう。

いま、ここで生きてる(Our Lives)[グランドギャラリー][ギャラリー8,9]

制約の多い制度の中で個人の領域を最大限に広げようとする主体的な想像力、働きかけ、行動に注目

わたしの解放(My Liberation)[ギャラリー2,5]

歴史上の大きな問題を自分の責任において受け止める態度が、ただ考えるのではなく行動することを可能にする。

・富山妙子[ギャラリー5]※撮影不可

世界に広がる不平等、不公平を認識し、アーティスト、社会活動家として活動。

アジア諸国に対して日本が担うべき役割を一人の個人として引き受けようとした。

・丹羽良徳、你哥影視社[ギャラリー2]

丹羽:資本主義の本質を暴く。市場経済や個人と国家の関係から、どのように自分を解放する?

你哥影視社:2018年台湾 ベトナム人女性労働者のストライキ

すべての河(All the Rivers)[旧第一銀行横浜支店] & [BankART KAIKO]

【革命の先にある世界】

デヴィッド・グレーパー(文化人類学者)

「予示性」という概念

革命を遠い未来の出来事としてではなく、自分たちがそうありたいと願う社会のあり方を「いま、ここで」実現していく集合的な行動として提示

革命後の世界のイメージを「いま、ここで」実現させていくアジア各地の様々な試みの一部を紹介

[旧第一銀行]

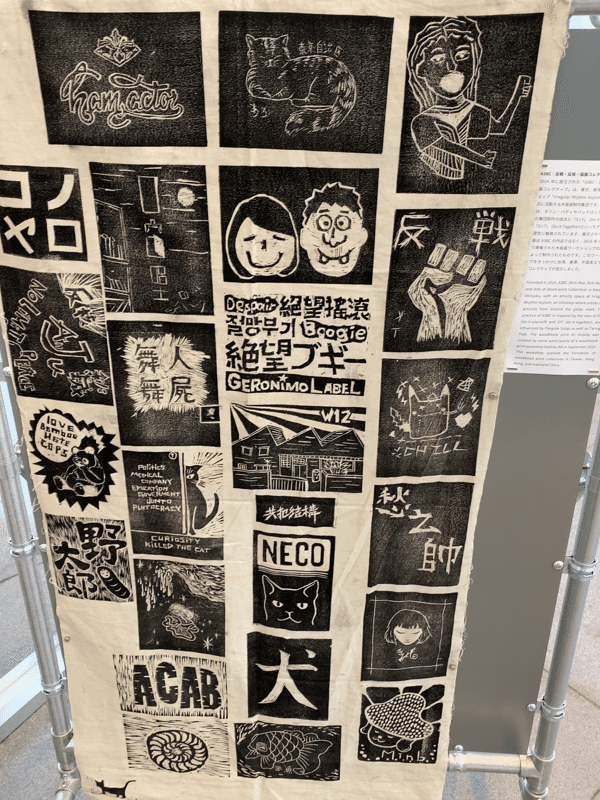

「自治」「助け合い」「反消費」を理念に掲げ、東アジアで活発化するカフェ、古着屋、低料金の宿泊所、印刷局、ラジオ局…

日々の暮らしの中に社会を変えるきっかけをもたらそうとする

街頭に出て活動し、人と人とを結びつけ、新たなコミュニティを創造する

[BankART KAITO]

東西冷戦終結1990年代以降、経済優先、弱者切り捨ての方向に対抗しようとする人々の動き

想像力を通じて互いに繋がり、自ら日常のうちに革命的な行動を持ち込む

国籍、人種、宗教、言語の違いを超えた新しい社会関係

たくさんの小さな流れが合流してやがて大きな河となる

若さや自己の目覚め、生の亀裂などによって立ち現れる生命の力に注目し、引き続き個人の領域の拡張について考える。

流れと岩(Streams and Rocks)[ギャラリー6]

進む力と阻む力がぶつかるところに生命力がほとばしる

小川=生命の絶え間ない活力、湧き上がる潜在的なエネルギー

岩=困難、停滞、頑固に立ちはだかる問題

流れは岩にぶつかり行手を阻まれ、同時にエネルギーを生み出す

前進を続ければ岩はやがて滑らかに削られ、流れは次の岩にぶつかる

中断、行き詰まり→意味の連続性を断ち切る、新たな意味を生み出す

「危機」と「回復」は隣り合わせ

決して枯れることのない若さは、困難に立ち向かう意志を生む源泉

【李平凡の非凡な活動:版画を通じた日中交流】

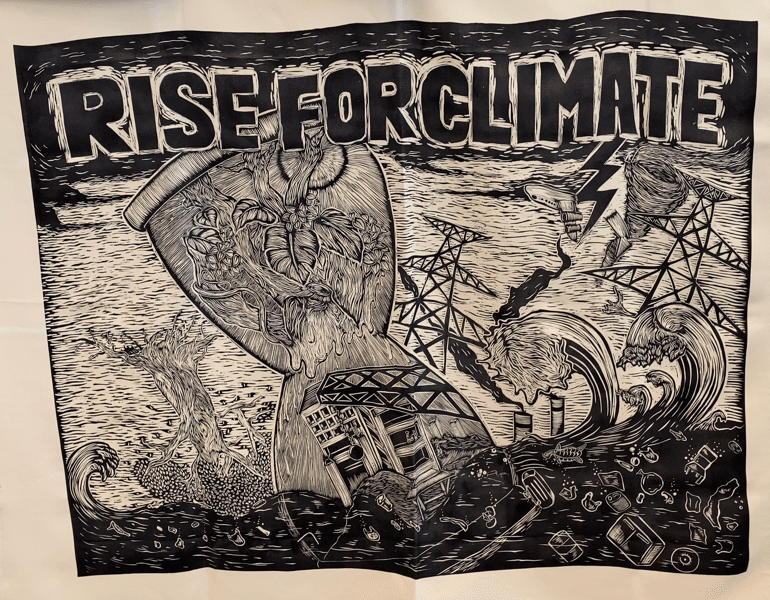

木版画:身近な道具で製作できる

複数枚刷れる

文字が読めない人にもメッセージを伝えられる

魯迅:木刻運動=木刻を通じて因習や列強にしばられた人々の心を変革しようとした。

李平凡:抗日がきっかけで始めた版画を通じ、日本で版画に関わる人々と出会い、日中版画交流の架け橋となった

図にしてもらうと、とてもわかりやすい!

鏡との対話(Dialogue with the Mirror)[ギャラリー1]

わが裏庭から、塀の外の二本の木が見える。一本の木は棗(なつめ)の木である。もう一本も棗の木である。

作品=アーティストの精神的な自画像

同時に、作品は独立した存在としてアーティストの前に立ち現れる。

自分で創造した「自己」たる作品は、同時に見知らぬ「他者」

【縄文と新たな日本の夢】

第二次世界大戦後 荒廃した社会の再建

批判→西洋の合理的な知や権力システムを無自覚に受け入れてきたことが、人々を戦争に導いたのではないか→「主体性」の確立を主張

戦前戦中のナショナリズムに代わる新たな文化的アイデンティティーを求めた

1950年代「縄文ブーム」

縄文土器の巨大なエネルギーに人類が進化の過程で失ったものを見出し、文化そのものを再構築するにあたっての重要な示唆を得た。

密林の火(Fires in the Woods)[ギャラリー3,4]

いま現在の姿を映し出すものとして、過去の歴史をとらえる

火打石を打ちつけたときのように激しく飛び散る火花=歴史上の瞬間=紛争、対立、衝突、事件

歴史的な出来事とこんにちの課題に向き合う作品を並べる

→時代の違いが消え失せ、人びとの苦しみとそれに向き合う行為とが、生きることの本質として浮かび上がる

徹底的に誤った人でなければ 徹底的に悟る事も出来ない

溺れなければ 泳がれない

壁に衝突って見なければ、出口は見付からない。

暗中に静思黙座してゐる事は安全第一かも知れないが、それでは何時まで経っても光明の世界には出られないではないか。

「いま、ここで生きてる(Our Lives)」に呼応する形で、近代に対する深い批評をあらわす。

苦悶の象徴(Symbol of Depression)[ギャラリー7]

1924年、魯迅は詩集『野草』を執筆しながら、厨川白村『苦悶の象徴』を翻訳した。

文芸は純然たる生命の表現だ。外界の抑圧強制から全く離れて、絶対自由の心境に立って 個性を表現しうる唯一の世界である。

自由な創造は、前進する力と抑える力がぶつかるところからこそ生まれ出る。

→芸術とは「抑圧強制」と戦って生じる「苦悶の表現」

ふたつの力のぶつかりあいは、わたしたちが未来を切り開く力を生み出すための普遍的な条件なのかもしれない。

魯迅:1902年 日本留学。帰国後、母国の人々に近代的な考えを広めるため、版画を用いた活動を展開。

ケーテ・コルヴィッツ(ドイツ社会主義運動と共に歩んだ版画家)

関連書籍(…書店流通している書籍が少ない…)

『野草』魯迅 作 , 竹内 好 訳(岩波文庫 赤25-1)

ISBN: 9784003202517『わたしの解放―辺境と底辺の旅』富山妙子(筑摩書房)

1972年刊行 絶版と思われる『苦悶の象徴』厨川白村(改造社)

国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能

『象牙の塔を出て』厨川白村(福永書店)

次世代デジタルライブラリーで閲覧可能

『ソラリス』スタニスワフ・レム 沼野充義 (早川書房 (文庫))

ISBN: 9784150120009『すべての河』ドリット・ラビニャン

該当書籍が見つけられません

【日々を生きるための手引書】

…本展で紹介されている手引書ですが、入手困難な本多し…

横浜美術館入ってすぐの中央のコーナーのタブレットで読めるようです。

入手困難な本はここに読みに行くしかない。

『原理』柄谷行人(太田出版)

ISBN: 9784872335422(出版社品切)『世界史のなかの世界』汪暉 丸川哲史(青土社)

ISBN: 9784791769278『ブルシット・ジョブ』デヴィッド・グレーバー(岩波書店)

ISBN: 9784000614139

…公式サイトの表記と違いますが、国内の書店で購入できる本なら、これかな『アセンブリ』ジュディス・バトラー 佐藤嘉幸 清水知子(青土社)

ISBN: 9784791770458『ビョークとティモシー・モートンの往復書簡』ビョーク&ティモシー・モートン(共著)

該当書籍が見つけられません『世界マヌケ反乱の手引書』松本哉(筑摩書房)

ISBN: 9784480815330(出版社品切)『資本は死んだ』マッケンジー・ワーク(著)

該当書籍が見つけられません『人新世の「資本論」』斎藤幸平(集英社 (新書))

ISBN: 9784087211351『ヴァルダー・ダイエット』インゴ・ニアマン&エリック・ニードリング(共著)

2024年書き下ろし 書籍は見つけられませんでした

関連ページ

↓REBORN ART FESTIVAL 2021-22(イベントは終了)

食猟師 小野寺望さんへのインタビュー

↓artscape レビュー(村田真)

感想

改修工事のため長期休館していた横浜美術館がついにリニューアルオープン!

しかも「横浜トリエンナーレ」とあっては行かねば行かねば!

ただリニューアルオープンと言っても完全ではなく、カフェや図書室はオープンしていません。

2024年11月から一部オープン、2025年2月全館始動「おかえり、ヨコハマ」展開催予定のようです。

マイルズ・グリーンバーグ《マルス》(部分)

サンドラ・ムジンガ《そして、私の体はあなたのすべてを抱きかかえた》(部分)

入ってすぐグランドギャラリーは"キャンプ"=非常事態。

《繰り返してください》のウクライナの人々が武器の音を口で再現する音声が絶えず聞こえ、暗澹とした気持ちになる。

志賀理江子《緊急図書館》は、一般的な書店や図書館にはない書籍も多く、思わず手にとってしまう。

鳴り響く武器の声、難民キャンプを連想する会場で読んでいると、現代文明が滅びた後、過去の遺物を見る未来人になったかのよう…

《緊急図書館》も会場中央の「手引書」タブレットも、思わず読み耽ってしまうが、横浜美術館会場は展示作品も多く、5~30分程度の映像作品も多いので、ここで立ち止まっていると時間(気力・体力)切れになります。

あとで時間があれば、またはグランドギャラリーは無料で入場できるので後日来られる人は後日ゆっくり見た方が良いかも。

…天井から降り注ぐ明るい日差し、けれど心は晴れない…

エスカレーターから先が有料会場。

パンドラの箱を開けたように暗い現実の展示が続いた後、富山妙子に辿り着き、黙示録を思わせる、桜咲く春、セシウム舞う無人の里の風神雷神図、深い海に沈む終焉で、かなり絶望的な気持ちに…

富山妙子は鉱山や韓国の光州蜂起をテーマにした作品も印象に残った。

スライド作品の音楽が高橋悠治!この美術展で思いがけずその名を見て驚いた。

高橋悠治が富山妙子と共作をしていたことも知らなかった。

このスライドは音楽も重要だと思うが、聞こえるギリギリの音量で残念。

いつかこの作品を大画面大音量で鑑賞してみたい。

富山妙子作品は写真撮影不可。下記に公式サイトのリンクを貼ります。

谷中安規と長谷川潔の展示があるのは知っていて、どういう流れで登場かと思っていたが、魯迅の木刻運動から李平凡の日中版画交流など、かなり版画作品の展示が多かった。

李平凡に水性顔料を使った木版画の技法を伝えた

住民を無視した開発がもたらす貧困や、教育機会、医療、インフラの不足に苦しめられていると、同時に薬用黒胡椒の生産に強い誇りを抱くインド東部カシ山地の人々を主題とした版画

(…かなり背景が映り込んでいます…)

谷中安規は8点くらいあったかな。独り占め状態でした…ファンとしてはちょっとフクザツ…

ケーテ・コルヴィッツの影響が指摘されていた…確カニ…

ギャラリー7の室内を通り抜けギャラリー1に進んでしまったため、通路にあったらしいケーテ・コルヴィッツを見落としてしまった。痛恨のミス!

魯迅『野草』をテーマに作成

暗い地底から飛び出す草が、龍が天に駆け登っていくように見えた

↓こっちで見た方が大きくて鮮明な画像

若い頃の作品。そういえばイェーツ読んだことない…

所変わって、旧第一銀行横浜支店

こうして見ると、版画の力強さを感じます。

英語、日本語、中国語、ハングルいろいろ…

もちろん他にも見どころ沢山あるのですが、展示多いので極めて偏ってのご紹介。

展示を見て、2022年4月町田市立国際版画美術館で開催「彫刻刀が刻む戦後日本ー2つの民衆版画運動」を観に行かなかったことを猛烈に後悔。

あの時は、まあ、いいかなって思ってしまった。

今更だけど、観ておけば良かった…(ソンナコトバカリ)

おまけ:ぬいぐるみバッジ「ヨコトリ」(安部泰輔)

公式グッズ、安部泰輔のぬいぐるみバッジ「ヨコトリ」(税込1000円)

いろんな生地のがありますが、定番だけどやっぱり黄色はかわいいよね、と無地黄色を購入。

帰宅して、そういえば前に買ったのあったよねと引っ張り出して並べてみた。

わ!今年の大きい!

そして、古い方のヨコトリは2014年のだった!

10年前かあ…

横トリは毎回行っているつもりでしたが、調べたら前回2020年「AFTERGLOW-光の破片をつかまえる」はコロナ禍だったためか行っていませんでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?