日本史のよくある質問 その10 伽藍配置って何?④

前回までの記事では、天武朝が推し進めた仏教政策、「国家仏教」について触れました。

前回までの記事に目を通していただくと、この後の内容もスムーズに読めると思います。

さて、今回は本題の伽藍配置のお話に移ります。

というわけで…

国家仏教ににおける伽藍配置(~奈良時代)

です。

前回の記事でも述べた通り、この薬師寺式は平城京移転後の伽藍配置です。

そうなると、この薬師寺式は正確には天武朝の時期の伽藍ではなく、平城京造営後の伽藍配置と考える必要があります。

天武天皇から代を経て聖武天皇の時期になると、天武天皇が目指した「国家仏教」が一つの形となります。

・「氏族の繁栄」から「国家の繁栄」へ、祈る対象の変化

・経典を国家管理下に置き、寺院を学問研究の場とする

・地方に仏教を普及させ、統治のツールとして利用

という点が、今までの仏教との主な違いです。

この変化が伽藍配置にどのような変化をもたらしたか考えていきたいと思います。

まず、伽藍配置に大きな影響を及ぼしたと考えられるのが「仏像」の扱いです。

685年の詔で、天武天皇は「諸国に寺院を造り、仏像と経を置いて礼拝せよ」と述べた通り、天武朝の時期になると、寺院の中の信仰の対象にも変化が出てきます。

それは、「仏舎利(と勾玉)」から「仏像」への変化です。

この話は、仏教のみならず神道や自然崇拝の話とも関係してきます。

天武天皇は、仏教の地方普及と同時に、神道や自然崇拝など、日本古来の宗教を支配しようとしました。

その主な動きは

・673年、大来皇女を斎宮とし、伊勢神宮の祭祀を再興

・各地の神々に奉納や幣帛を供えることで関係を強化

・675年、雨乞いの儀式、相嘗祭を通して各地の「神」を支配下に置く

・676年、神税(神田から神社に納めた税)の分配を命じる

・681年、各地に神社を建設

などです。

さらにその後、神祇官が設置され、神々の組織化は完了します。

今までは、各地で独立性のある「神」と「神権」が存在し、それらを背景とする「王」がいました。

ヤマト政権と地方政権の争いは、各地の土着の神々の争いであったとも言えます。

その争いにヤマト政権が勝利したものの、地方政権の神々が氏神として信仰を集め、一定の独立を保っている状況は変わりませんでした。

天武天皇は、各地の神を支配下に置くことで、地方で神を戴いた新たな「王」が生まれないようにしたと考えられます。

同時に、新たな信仰の対象を送り込むことで、氏族信仰を抑制し、人心の点からも中央集権を進めたのです。

さて、新たな信仰である以上。やはり「既存の信仰との違い」を強調する必要が出てきます。

ここで出てくるのが「仏像」と「経」です。

仏像を前にして、僧が長大な経を大声で読み上げるというスタイルは、今までの祈りとは大きく異なります。

実際のところ、仏教の難解な教義を、地方の民衆レベルまで浸透させることは困難(後代での浄土真宗の布教方法などは、その苦労の賜物)です。

語弊があるかもしれませんが、イベント性を重視した、ということですね。

こうなってくると、寺院の伽藍の中で、「仏像」が安置されている「金堂」の重要性が増してくることになります。

このような背景もあり、天武朝以降の「国家仏教」の時期以降に建立された寺院の伽藍配置は、金堂を中心に各施設が配置されています。

さて、おまけとしてもうひとつ。

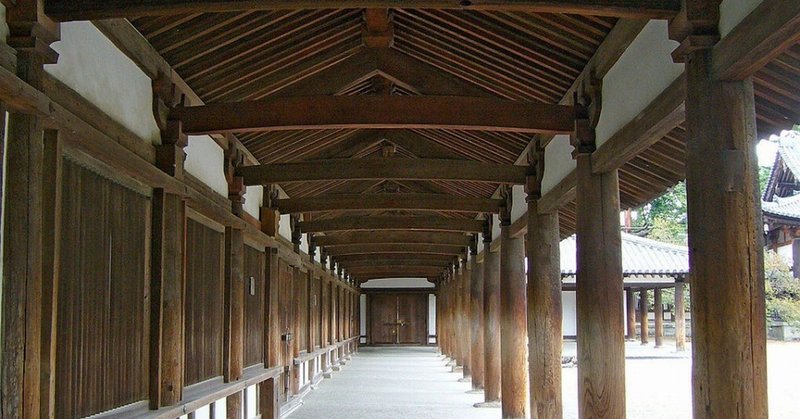

各施設を囲むように存在する「回廊」と呼ばれる施設についてです。

回廊は、ただの廊下ではなく、聖域とそれ以外の地域を分ける結界の役割を担っています。

逆に言えば、結界内にある建物は信仰の対象として大切である、ということですね。

それを考えつつ、改めて薬師寺以降の伽藍配置を見てみましょう。

金堂は回廊の中にずっとあるのですが、薬師寺以降、塔は徐々に外側に移動していることがわかります。

薬師寺式では、中門から入って目に入るのは金堂のはずです。

塔は、中門から入った参拝者の最初の視界には入らない場所に移動しています。

法隆寺式では、金堂が目に入りづらいので四天王寺式の南北配置から東西配置に切り替えた、という経緯があったことを考えると、この位置は明らかに重要性が低下していることを意味します。

そして、東大寺式では回廊(聖域)の外に、大安次式では南大門の外にまで移動してしまっています。

というわけで…ここまでの内容から伽藍配置の変遷をまとめると

塔を中心に配置

↓

塔と金堂が南北に並ぶ

↓

塔と金堂が東西に並ぶ

↓

金堂の中心性が増す

↓

塔が伽藍の中心から外側に移動していく

という様子になります。

単に時系列に並べていくだけであれば、上の変遷を頭に入れておけば十分です。

伽藍配置の変遷は、大学受験における日本史の頻出事項ではあるのですが、単に伽藍配置を覚えるという人が多かったように感じていました。

今回はせっかくなので、その背景には天武朝以降の宗教政策が深く関わっているのだ、ということが伝わればな…と思っています。

歴史は人間の営みで紡がれているので、その糸の出所を追うことは大切なのではないかと思うのです。

暗記を否定はしませんが、せっかく歴史を学んでも、単語の羅列としてしか残らないというのはちょっと悲しいな…と思ってしまいました。

ただの単語の羅列から教訓を得ることは難しいです。

歴史は、本来は未来のための教訓を得るべき学問だと私は思っているので…。

ここは、今回のお題とは違うお話ですので、これくらいにしておきたいと思います💦

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。