レールを漫然と歩くのではなく、目の前のことに情熱を捧げよう。「自分の中に毒を持て」

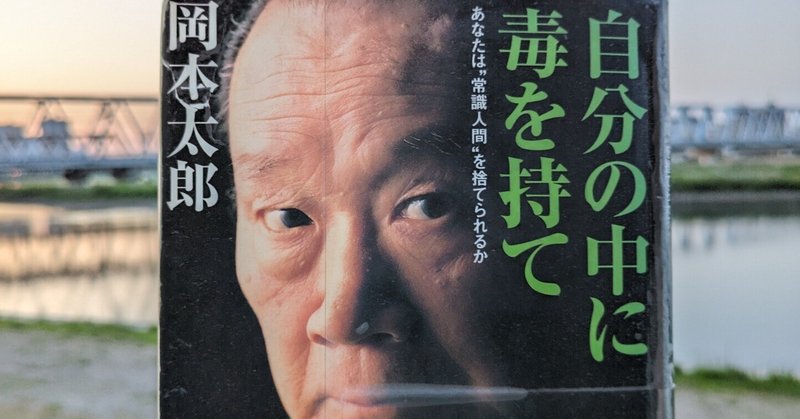

このGWの自分のテーマ「坂井風太氏の推薦書を読む」、今回は岡本太郎氏の「自分の中に毒を持て」です。以下に坂井さんのリンクがあります。

「自分の中に毒を持て」は初版1988年だそうで、私が今回読んだものは2002年の新装版、坂井さんが薦めているものは2017年版のようですね。

敵は己自身。危険な道をとれ

人は気づけば、レールに乗った人生を歩んでしまう。この惰性的な生き方に対して岡本さんは「ぼくは、ほんとうにうんざりする」と述べています。この閉鎖性は、江戸時代の封建制が「長い物には巻かれろ」「村社会」を生んでしまった、と。

しかし、現代において、自分の能力がわからないのに勝手に安全な道を歩むことは「不遜」である、型通りに生きてしまうから、「十代でも、どうしようもない年寄り」が生まれてしまうのだそうです。これでは「俺は生きた!」と言えた人生にならない。

…ここだけ切り出しても耳が痛いですね。どうしても、「レールに乗る方がよい人生がある」という教えを受けているので、この思考の癖を変えるには大変なエネルギーが要ります。

一方で、先日、山里亮太氏の「天才はあきらめた」のレビューを書きましたが、そこに通ずるものとして、惰性で生きていては何者か(天才)になんてなれないわけですね。

失敗は怖い。一方で、挑戦した不成功者は「再挑戦者としての新しい輝き」が約束されている。そう割り切ることができれば、少しは一歩を踏み出せそうです。

情熱は無条件

考え方はわかった。ではどうすればいいの?という話ですが、岡本さんはここを「情熱」というワードを用いながら私たちに伝えています。

「人に相談したって仕様がない。まず、どんなことでもいいからちょっとでも情熱を感じること、惹かれそうなことを無条件にやってみるしかない。情熱から生きがいがわき起こってくるんだ。情熱というものは”何を”なんて条件で出てくるもんじゃない、無条件なんだ」と。

絵や文章や彫刻に無条件な情熱をもって挑むと「いのちが、ぱあっと開く。それが生きがい」

…衝撃的な言葉でした。まずやってみる。これは先ほどの「天才はあきらめた」の努力に近しいですが、情熱をもって挑むことが「生きがい」であると。シンプルながら、実に強く刺さる言葉です。

生きがいってなんだろうなって考えること、あると思います。でもそれってものすごく単純なことで、何かに情熱をささげる、これだけなんですね。だからこそ、レールに乗るだけでは情熱は生まれにくく、捉え方を変えて、やってみることが大事なんですね。

思いつかねば本を読もう

「さしあたり惹かれるものがなかったら、本を読むのもいい」ともおっしゃっています。

私はこの言葉で少し安心しました。本を読むだけのGW。旅行や思い出作りもほぼないGWですが、本を読むことに情熱を捧げ、このようにnoteにまとめていればいつか「いのちが、ぱあっと開く」のかなと。

いずれにせよ、「何か情熱、生きがいを探すものってないかな…」と探しまわって消耗し、結局何もせずにレールに戻るよりも、まずは本を読むことが、一番気軽な「無条件の情熱の注ぎ方」なのかもしれないですね。

また、「続かないかも(´・ω・`)…」という声に対しては、「昔から三日坊主でかまわない、その瞬間にすべてを賭けろ、という主義なんだ。だから、三日坊主になるという”計画”を持ったっていいと思う」と書かれています。

こう考えると、「どうせ続かないから」という重荷がとれませんか。ただし、「いずれやる」は厳禁、ともされています。

強烈な自己啓発本として

今回紹介した箇所はほんの一部です。坂井さんのコメントにもある通り、強烈なパンチにあふれた1冊になっています。

いわゆる「自己啓発本」にあることの多くは30年前の本書で網羅されているんだな、とも呼んでいて感じました。まずはこの本を情熱を捧げて読む、からはじめてみてもいかがでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?