『紙の動物園』感想

ケン・リュウ著、古沢嘉通訳のSF短編集。読みました。

辻村七子先生がこちらの小説の大ファンとのことで読んだのですが、表題作『紙の動物園』に始まって、あっというまに私も著者の小説の虜になってしまいました。もうとにかく、次々現れるどの小説もしびれるほど面白い。

この衝撃的な面白さをどのように感想として述べたものか悩ましいですが、なんだか悲しみがいつもあるような気がするのに、大きないたわりにも触れているような気がして読んでいる間中、傷つきながらも常に癒やされているような感覚がありました。

本書だけで15編の短編が収録されています。

思いもよらないような発想が飛び出す作品も多々あって、毎回読むたびに、今この小説の主体はどこにいて、どんな人で、どんな時代や社会に生きているのかを確かめずにはいられない気持ちがしました。

作者の小説のなかでは、何光年も向こうの惑星に漂着することもあれば、WW2の起こらなかった世界の海底トンネルのステーションにいることもあるし、人間が死を克服した最初の世代になることもあれば、一昔前の台湾だったりアメリカで物語が始まることもあります。

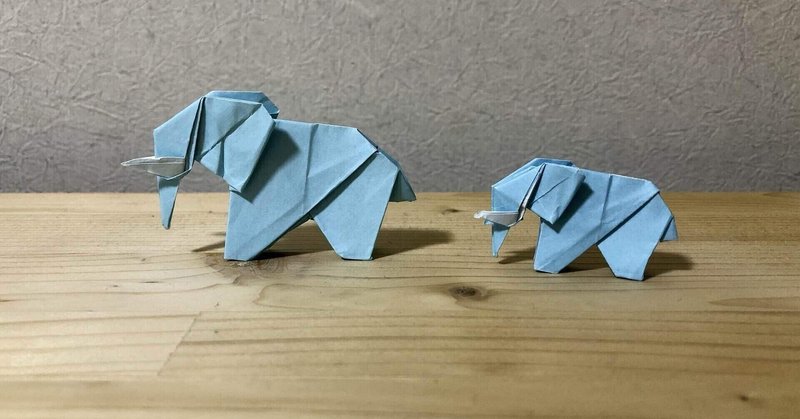

『紙の動物園』

アメリカ人と中国人の間に生まれた少年が主人公。彼の抱える片親が中国人だという、積もっていくような劣等感の描写が生々しかったです。正しい英語で話さないと母親に返事をしなくなるところとか胸にグサグサきました。

母が作ってくれた折り紙の動物園をあんなに大切にしていたのに。優しい人だったのに。やがて静かに母は死んでいきました。

彼女の死後、手紙によって彼女の来歴や心情が明かされると、なんとも言えない寂寥感が胸に押し寄せてきます。

貧しい生まれで文化大革命の後孤児になり、命からがら香港に逃げのびたこと。そこで金持ちに買われ、年頃になる前にアジア人との結婚を望むアメリカ人向けのカタログに載って父と結婚したこと。息子が生まれてやっと家族を得られると思った希望、息子に自分の言葉を分け与えたいと思っていたこと。その息子もアメリカ社会のなかで、なぜ自分の母は英語をうまく話せないのか、学がないのか、恥ずかしいという感覚を得て自分を拒絶するようになっていく……。

「中国人がこの世でいちばん悲しいと思うことがなんだか知ってるかしら? 孝行したいときに親は無しとわかることなの。」

母亡きあと、息子が彼女に何もしてあげられなかったことを悲しんだのだとしたら、それは母から受け継いだ想いかもしれないと感じました。

『もののあはれ』

日本人が主人公の作品。とにかく読後感のもの悲しさとそれを越えるもっと大きないたわりか愛かみたいなものがものすごくて、私は紙の動物園に続くこの作品で完全に本書にしびれてしまいました。

こういった自己犠牲のような精神は日本人的な美徳なのかどうなのかわかりませんが、自分個人を幸せにするということ以上に、自分はもっと大きな何かの一部であり、その役割を果たさなければいけないという感覚はすごくわかります。

これを書いたのがアメリカ人の作者であるということが信じられないくらい生々しく日本人っぽくて、私はこれを読んですぐ作者ってもしかして日本人なのかと思って検索してしまいました。違った。

地球に世界的な危機がせまっている状況になって、脱出のための宇宙船が建造されるんですけど、それに乗るために日本人たちは行政の指導に従ってひたすら並ぶ。全員分の席があるというアナウンスがあった。

しかしそこで情報が漏洩する。じつは席は足りない。やがて政府の正式発表と謝罪がある。暴動が起きることもなく、やがて人々は解散する。

COVID-19のパンデミックが起きるより何年も前の作品なのに、日本人の特徴を的確にとらえていて唸りました。

その場の空気感に従うことに最も長けていて、みんながやることやその場の秩序に従ってしまうというのはまるで見てきたかのような描写だと感じました。

なんとかコネを駆使して、両親が主人公だけを宇宙船に乗せる。彼は宇宙へ逃げ延びた唯一の日本人になりました。日本のことを子どもたちに教える仕事をするなかで、碁を教えます。アメリカ人の子供が、「碁にはヒーローがいない」と言う。

しかし主人公は、特別な能力のある人物ではなかったけれど、命をかけて宇宙船の危機を救う仕事を果たします。

ミンディはぼくをヒーローと呼んだ。だけど、ぼくはたんにしかるべきときにしかるべき場所にいた男にすぎない。

ぼくらの有り様は、他人の命がおりなす網のなかでどこにしがみついているかで定められている。

それぞれの石がうつろう命と震える息吹からなる、より大きなパターンに溶けこむと、ぼくは碁盤から視線を外した。「個々の石はヒーローではないけれど、ひとつにつどった石はヒーローにふさわしい」

すべてのものは流れ去る。その瞬間瞬間に、命は流れる。碁盤の網の目のような宇宙のなかで、しかるべきときにしかるべき場所にいて、しかるべき行動ができる人になれるだろうか。私は切り離された個人ではなく、もっと大きな網の目のなかを動く命なのかもしれないと、この作品は感じさせれくれます。

『月へ』

初読では文朝の語る不思議な話がどういうことなのかわからず少し戸惑いましたが、SFのようなファンタジーのような話を入れたかと思いきや、突然目が覚めるような生なましい現実感を打ち込んでくるところに筆者のセンスが炸裂していると感じます。しかも虚偽の話と実話との二段構えです。

文朝の受けた仕打ち自体も悲惨なのですが、それを中国の共産党によるキリスト教徒の迫害だということにしないとそもそも話も聞いてもらえないという言い分に、心が刺されるような気持ちを味わいました。キリスト教徒だという話は亡命申請者の嘘だと見抜いているアメリカ人。

そして本当の話をしたところで文朝を難民として受け入れることはないわけです。

サリーの前にあるルール、移民法、倫理規定。それを守るのはいつだって簡単で明確だった。しかしそれでサリーの仕事はうまくいっていない。

天竺に行く猿の話みたいに、お話を信じるのはどれほどの力になるんだろうかと途方に暮れたような気分になりました。サリーの周りの秩序やルールもまた、結局のところ「お話」でしかないのかもしれないと思います。

『結縄』

訳者が初めて出会ったケン・リュウ作品がこの作品とのことだったのですが、これが一発目だったらさぞ衝撃的だったのではないかと思いました。

山奥に住み結縄文字を読み書きするナン族という存在は筆者の創作のようですが、これはインカの縄文字(キープ)をモデルのひとつにしているそうです。

タンパク質の形状の研究のためにアメリカ人がその知恵を利用し、代わりに高山地帯で暮らす彼らの土地でも育つ種籾を渡すという約束だったのが、ナン族の知恵は一度借りたらあとはもう知らんぷりなのに、ナン族側は毎年種籾を買わされることになるという仕組みにゾッとなりました。

それならナン族にも毎年金を払う必要があるのではというソエ=ボに

「いや、そうは思わない。あなたから学んだ事柄は……古いんですよ。保護されていない、著作権あるいは特許に守られていない」

と答えるトム。トムの言葉は私の生きる秩序の側の言葉なのに、なぜこれほど欺瞞に聞こえるのかと思います。

作者は物心ついた後、中国からアメリカに移り住んだ人物ですが、ハーバード大学に学んでマイクロソフト社に入社したというエリートな経歴からするとおそらく裕福な育ちなのではないかと思われるのに(彼の正確な情報を知らないので間違っているかもしれませんが)、どこをどう生きたらこんなに搾取される側の話が書けてしまうのか、不思議でなりません。

『太平洋横断海底トンネル小史』

1929年に世界恐慌が起きたとき、世界が太平洋横断海底トンネルを作るという国際的公共事業を実施したことで莫大な雇用と消費を創出し、世界大戦を回避したという歴史設定の作品。

ソ連への警戒で列強がドイツに対するヴェルサイユ条約をすべて破棄したっていう部分はできることなら早くそうなってくれればよかったのにという気持ちになりました。悲惨なWW1のあと、生き残った者は取り返しがつかないものを埋め合わせるために、敗戦国を悪者に仕立て上げ、彼らには何をしてもいいと思っていたのかもしれないと思うことがあります。恐ろしいことですけど。

だからといって海底トンネル事業がおよそ人道的なものではなかったというのも、「そうだろうね」という感想になってしまうのですが、筆者はすべて創作なのになぜこうも本当に起こったことのように生々しく労働者の悲劇を描けるのだろうかと思います。

今も、かつても、どこかで誰かを搾取したうえで私たちは平然と暮らしている。本作はそういう真実をほんの少しだけ知らせてくれるような気がします。

「秘密をほんの少しだけ守りにくくしている。それは充分価値があることなの。」

『潮汐』

これは本書のなかで一番暗喩的というか、たとえ話かおとぎ話みたいに読める作品だと思います。月が地球に徐々に接近し、破滅を迎えつつある世界。海が押し寄せて大きな津波が母親の命を奪った。だから父親はその海から離れず、未だ塔を建てて暮らしている。

上がり続ける海面がじきにすべてを飲み込もうとしている。それを父親は月が地球を愛しているから近づくのだというけれど、本当は母親が死んだときに悲しみのあまり彼はほとんど死んだも同然だったのかもしれないと思います。それでも彼の心情を汲んで、破滅の瀬戸際までそばを離れなかった娘。

自分たちの命をかけて塔を射出しめ月に特攻するとなったときに、父親の乗り込んだ半分は月へ向かうのに、娘の乗ったもう半分は月を離れる。愛しているから近づきそばにいるのだと語っていた父が、愛しているから娘を離していく。愛の引力。

『選抜宇宙種族の本づくり習性』

あまりに不思議な話で、一体これは何だろうかと私は面食らってしまったのですが、これは筆者が特定の主人公や登場人物の個性のない小説というものを書いてみたくて書いた作品とのことでした。なるほど。

宇宙のなかの架空の言語や記録媒体の本が登場する話で、たとえば唇の動きを蝋や年度のようなものに記録しておく本とか、体のなかを流動的に通り抜ける石に思考の流れが記録されたものなどが登場します。

本はときに地図であり、エネルギーであり、記録であり住居であり、そんな話を読んでいると光のなかに、木々のさざめきのなかに、空気の重さのなかに音のなかに、誰かが読むことのできる本があるような気がしてくる。そのことをこの短編では「だれもが本を作る。」と総括しています。

『心智五行』

宇宙船の脱出ポッドで漂流したタイラが、一か八かワープしてみたら、たまたま別の地球人移民が生活している惑星にたどり着いて、原始人みたいな生活を送る。そこではタイラの体は大量のバクテリアに侵されて体調を崩すんだけど、現地人の怪しげな民間療法でなんとか持ち直し、生活しているうちにそこで出会ったフォーツォンと恋をしてしまう。

それだけならよさそうなものだけど、タイラの救命信号をキャッチした人たちが追いかけてくる。彼らがバクテリアだらけのタイラの体のなかを洗浄して「正常」にしてしまうと驚くべきことに、もうフォーツォンへの愛情を感じることも心になんの痛みも感じられなくなってしまう……。

そういうところに、またしても筆者の感性の鋭さを感じました。愛はエラーなのか。雑菌まみれの、この体にこそ宿る感情。

感情がなくなればそれに振り回されることもないんですが、好きな小説に感動もできなくなるくらいなら私はバクテリアまみれでいい、という気持ちになりました。

最後は雑菌と感情を取り戻して二人で結婚しようみたいなオチなんですが、訳者があとがきに古風なオチで懐かしさすら覚えたとか書いていてちょっと笑っちゃいました。いいじゃないですか。笑

『どこかまったく別な場所でトナカイの大群が』

これはかなり着想に驚いた作品。人間の枠組みが体というものを越え、時間も次元も跳躍してしまったあとの話。質量のある肉体をもって、時間のなかに生きている人を古代人と呼ぶような世界。想像するのが難しい。

デジタル生まれで、かつ古代人の母親を持つ次元存在の主人公レネイとしては、なぜ古代人は限りある時間や空間に縛られて生きるのか理解できなかったりする。私には逆にレネイのことのほうがわからないんですけどね。死にゆくレネイの母親ソフィアの言葉のほうがまだ理解できるような気がします。

「人類が作ったものはなにひとつとして永遠には残らないの、レネイ。データ・センターでさえ、宇宙の熱死のまえにいつかは崩壊してしまう。だけど、本物の美は残る。たとえすべてのリアルなものが必ず滅びるとしても」

『円弧』

リーナの物語の始まりは軽率なセックスで未成年にして子供を授かってしまったところからで、彼女の長い人生はSFなのになんだか妙にリアルに感じられました。結局どうやらせいぜい200年も生きていないみたいで、そういうところにも人間の寿命の限界を感じました。

リーナの抱える、子供がいるから大学に行けない疎外感とか、同年代の相手の男は青春を謳歌している一方で母親の自分は産んだ子供に縛られて何もできないみたいな不満とかの表現が生々しい。めちゃくちゃ自分勝手だけど未成年ならそんなものかもしれない。まだ自分も子供なんだ。

自由を手に入れたくなって両親の家の前に赤ん坊を置いてくるところなんて、完全に犯罪なんだけれども、一生母子だけで苦しむより少しはましな手段なのか。どうかな。少なくともリーナの両親はしっかり孫を育ててくれたみたいでよかったと思います。

過酷な自由を謳歌して、三十代半ばにやっと伴侶ジョンを得るわけだけど、これが起点となって彼の開発した不老の技術によってリーナは人類初の不老者になる。長すぎる一生を手に入れたのだからと何度も大学で勉強できるのはちょっと羨ましいかもしれない。

リーナはその学びを次のなにかに繋げる意欲は持っていなかったみたいですけど。しかしジョンはリーナと同じようには不老になれなかった。彼の死後、訪れたのはかつて捨てた息子との再会。彼が母よりもずっと年上になってしまっている様子を想像すると奇妙でした。

リーナは不老不死を手に入れたけれど、それなら自分の周りもまるごと不老不死の社会にいなければ耐えきれないのかもしれないと思います。夫も息子も老いて死んでいくのに自分だけ30歳のまま生きていて楽しいわけがないような気がします。新しい伴侶デイヴィッドも死にゆく人でした。

息子も新しい夫も信念をもって死にゆく人だったのだから、そういう意味でもこのへんがリーナの寿命だったのかもしれません。同じ不老処置をしている人を新しい伴侶にしていたら違ったのかな。どうかな。確かに不死だったとしてもものごとには終わりがある。

「わたしに年を取って死ぬ決断をさせたのは愛ではなかった。時間から自由になりたいという願望だった。何度も何度もはじめなければならないことから自由になりたかった。」

そのたび何度も始めなければならないとしたら、人はいずれ疲れてしまうのかもしれません。

リーナは最後までやりたいこともない一方で自由を求めていたような気がします。死が彼女に求めていた自由を与えるのか、私には死んだことがないのでわかりませんが。

「あなたに死んでほしくない。死が生に意味を与えるというのは神話だわ」

「もしそれが神話なら、それはわたしが信じている神話なの」

『波』

前話に続いて、こちらも不死にまつわる小説。

まず肉体の老化を防ぐという技術が生まれたことで人間の寿命がすごく伸びるというターンが来て、そのあとで人間が肉体を捨てて、物質を捨てて、意識の波みたいな存在になることで死を克服するという時代が来る。

老化を防ぐというターンの時点で、その技術を受け入れる人と受け入れない人がいて、この前の『円弧』もそうですけど、そういう社会が到来したという想定の社会実験的な小説という見方もできるような気がします。

そして当然、不死となって物質や時間を超越するにせよそのために肉体を捨てるということにも抵抗はあって、それを受け入れられる人も受け入れられない人もいる。

たくさんの神話が差し挟まれて登場するのも印象的な作品で、読み進めるごとに私達はどこから来てどこへ行くのかという、遠大な気持ちになっていきます。

『1ビットのエラー』

作者はこの作品にこだわるあまり、ほとんど作家生命を失いかけるほど苦労したという作品。私もこの作品がラディカル過ぎて、ドンと独特の印象深さを心臓に打ち込まれたような感じがしました。

テーマとしては「信仰」ですよね。信仰とは1ビットのエラーであると。

エラーがあるからこそ信仰にいたるというのが非常に面白かったです。確かにそうかもと思いました。神を信じていた恋人リディアが死んで、彼女が死の直前見た救いと同じものを見ようとするタイラー。

そのために苦行を積むのもあるあると思ったし(そこはもしかしたらちょっと仏教っぽいかも?)、信じたくても信じられない人間の苦悩がリアルに感じられました。

神を信じるには理論でも感情でもなく宗教的飛躍が必要だということを、私自身しばしば感じます。この小説ではその飛躍とはエラーだと表現しているんじゃないかなと思うのですが、たとえばキリスト教徒じゃない人とキリスト教徒にとってイエスが復活したかどうかなんてそれぞれ自明のことであって、その違いが何によってもたらされるのか、ここまで切実に求めるタイラーの人間らしさになんだか妙に惹かれました。

彼のリディアへの偏執的なまでの執着はものすごいですけど、イエスを失ったときの弟子たちもこんな感じだったのかな。

『愛のアルゴリズム』

マイクロソフト社に勤めていたときの知識や経験が作者の発想を助けたのだろうと感じる作品はいくつかありますが、これもそうですね。

本書収録作品のなかでは最も古い2004年発表の作品とのことで、今読むともう若干ここで書かれている発想や技術は古く感じます。

これに登場する人形のローラがやっているようなことをAIがこなしている世界は、既に到来していると言ってもいいと思います。でも人はまだ自分たちのコミュニケーションがアルゴリズムだけの単調なものになってしまったと絶望するところまでは行っていないというか、意外と普通に生きている気がします。

でもどうなんですかね、私達の言葉や心までもすべてアルゴリズムに帰することができて、自分たちも人形と変わらないのだと感じてしまったとしたら、私たちの心は壊れてしまうんでしょうか。

『文字占い師』

モデルとなった過酷な出来事について頭を抱えずにはいられないような読後感の重さ。

もうやめてくれ、こういうことは本当にやめてくれ、という気分になります。暴力の描写は苦手ですけど、実際に現実で暴力を受けた人の痛みを想像もできなくなることのほうが私には恐ろしいから、こういう作品を読んで震えることにも意味があるような気がしています。

私はこの話がとても好きです。

子どもたちの交流の瑞々しさとか、リリーの感性の純粋さとか、文字占い師の語ることを素直に受け止めていく心とか、愛おしい場面がいっぱいあります。だからこそこれだけ悲しいのですが。

『良い狩りを』

時代の流れによってもとの住む場所を追われた妖狐が、人間に化けて社会に溶け込もうとし、それに耐えきれずに妖怪退治師をしている主人公に助けを求めてくる話。話の建付けがファンタジーっぽくて好き。

清を列強が半植民地化していったときに、由緒ある儒教の建物を寝床に利用するなどめちゃくちゃなことをやったという話はまあ聞いたことがあるんですが、ここでは英国人のトンプスンがお寺の仏像か何かを蹴ってばかにするみたいな描写が入っていて、つい眉をしかめてしまいました。

他者が大事にしているものに敬意を払えないのはよくないことだと思うのですが、では私がどれだけくだらないと感じたとしても、その他者にとって大切であるということを本当に理解できるだろうかというと、難しいだろうなとも思います。そんなの迷信だ、ファンタジーだ、目を覚ませ。それより鉄道があるほうがよかろうと。

それがどんなに暴力的なことだったとしても、正しいと思えさえすれば私たちはなきっとどんなことでもできるんだろうな。

「ぼくらに唯一できることは生き延びることだ」

その先に何があるのかと思いきや、社会の産業化によって元のあるべき場所を追われた妖狐は、娼婦のようなことをしながらやがて機械のボディを得ていって、それは最初喪失だったのにやがて革新となるという顛末になる。彼女自身がふたたび解き放たれていく。

それは初め暴力的な痛みを伴うものだったけれど、乗り越えて飲み込んで自分のものにしてしまう強さが彼女にはあって、それがなんだか異様に美しく見えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?