再び京都市の財政について調べてみた件

こんにちは、海原雄山です。

今回は、京都府京都市の財政について調べてみました。

今年の統一地方選前にも取り上げましたが、その際は2020年度までしか決算カードのデータがなく、最新の状況をお伝え出来ませんでした。

今回は、最新の2021年度の決算データも踏まえ、2月の京都市長選を前に改めて京都市の財政について、状況を確認した行きたいと思います。

加えて2022年度決算の状況も踏また情報もお伝えしたいと思います。

👇オススメ図書と話題の新刊、是非買ってみて

京都市ってどんなところ?

まず、そもそもで京都市がどんなところかについて簡単にご説明させていただきます。

人口約138万人(令和4年1月1日現在、住民基本台帳ベース)の人口を抱える堂々たる政令市ですが、実は京都府全体の人口が約250万人ですので、その過半数は京都市内に住んでいるという計算になります。

また、慈照寺金閣や清水寺等歴史的な価値のある建造物が多く、コロナ前で年間5,530万人もの観光客が訪れる観光都市としても世界的に大変有名です。

京都大学や京都工芸繊維大学、同志社大学、立命館大学等の有名な大学も多く、学生の街という側面もあるのは見逃せないポイントです。

京都市の財政について

では、本題に入りましょう。

今回は、ようやく公開された2021年度までの直近5年間の決算カード等をもとに分析していきますので、特に断りが無ければ、2021年度の数字であると捉えてください。

また、類似団体とは、各市町村等を人口および産業構造等により全国の市町村をいくつかのグループに分類したもので、京都市は「政令指定都市」という類型に属しています。

各種指標の状況

①財政力指数

財政力指数は「0.81」で、類似団体の平均「0.84」を下回っています。

財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で割り算して得た数値の過去3年間の平均値ですが、ここで基準財政収入額(同需要額)は、だいたいどれくらい自治体運営にあたって財源を確保できそうか(どれくらいかかりそうか)を示す指標だととらえてください。

その数値が高いほど収入にゆとりがあり、1を下回っていれば、地方交付税交付金がその分支給されると大まかに捉えてください。

京都市は、他の類似団体に比べても、歳出の割に税収が比較的豊かといえません。

京都市は、「本市では、大学生が多いなど納税者義務者の割合が低いことや、古い木造家屋・低層の建物が多いことなどにより市税収入が類似団体の平均値を下回っているが、コロナ禍前から取り組んできた、まちの活性化、担税力強化の取組の効果もあり、近年その差が縮小傾向にある。引き続き、令和3年8月に策定した「行財政改革計画」に基づき、都市の成長戦略と行財政改革を一体的に推進し、地域経済の活性化、市民所得向上による税収増を図るなど、財政力の強化に取り組んでいく。」としています。

しかし、後述するとおり2021年度における法人市民税は増収であったものの、個人市民税収は減収であったため、担税力強化への取り組みというものが十分であったのかは疑問ではあります。

②経常収支比率

経常収支比率は「94.8%」で、類似団体の平均「92.7%」より数字として良くはないと考えられます。

経常収支比率とは、経常的な経費に経常的な収入がどの程度充当されているかを見るものです。比率が高いほど自由な施策が打てなくなり財政構造の硬直化が進んでいることを表すものです。

つまり京都市市は、他の政令市と比べ財政の自由度が比較的低いと言えるでしょう。

なお、直近で経常収支比率については、「令和3年度は、経常収支比率は改善しているものの、依然として人件費、扶助費といった義務的経費の比率が高いことから、高水準で推移している。この要因としては、市域が広大で、文化財が多いといった都市特性により教育(文化)、消防等の分野において職員配置を充実させていること、これまで福祉や教育等の分野において独自政策に取り組んできたこと、公債費について、特例的な市債の発行や償還元金の増、利率の上昇等により償還額が増加したことなどが挙げられる。今後も障害者福祉費や医療費などの社会福祉関連経費の増加が見込まれるため、行財政改革計画に基づき、自主財源の確保や総人件費の削減など、財政構造の転換を図る取組を進めていく。」としております。

実は歳出自体は前年度比で減少しているものの、後述するように、義務的経費などの経常経費充当一般財源等は増加しているため、コスト構造が抜本的に転換しているわけではないようです。

③将来負担比率

将来負担比率は「170.4%」で、類似団体の平均「72.8%」より、政令市最低の状況です。

将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標で、標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態での通常の収入と捉えてください)に対する「特別会計、第三セクターまで含めた地方公共団体の負債総額から積立金などを差し引いたもの」の割合を示したものです。

つまり、借金から貯金を引いたものが収入に対してどれくらいの割合かを示したものと捉えてください。(早期健全化基準:政令市では 400%)

京都市は、「令和3年度においては過去の公債償還基金からの借入れを187億円返済したことなどによる充当可能基金の増により将来負担比率は大幅減となったが、行政改革推進債や調整債の発行、公債償還基金からの計画外の取崩しを行っていることにより、類似団体平均値を上回っている。引き続き、市債の新規発行及び残高の抑制に取り組むとともに、令和5年度予算で22年ぶりに達成した収支均衡の財政運営を継続し、公債償還基金からの計画外の取崩し累計505億円を積戻していくことにより、比率の改善に努めていく。」としており、将来負担比率の低下に向けた取り組みを進める意思は見えます。

④公債費負担比率

公債費負担比率は、一般財源に占める公債費(地方債の元利償還等に要する経費)の比率で、この数字が高ければ財政構造の硬直化が進んでいることを表します。

京都市は、「17.30%」で、類似団体平均の「16.0%」より同水準より高い水準です。

つまり、公債費による財政の硬直度合いが高めと言えるでしょう。

⑤実質収支比率

実質収支の標準財政規模に対する割合。簡単に言うと、収入に対して当年度の収入と支出との実質的な差額が、どれくらいの割合かを示すものです。

京都市は、「0.1%」で、類似団体平均の「2.3%」とより低い水準です。

前年度の-(マイナス)の状況からは脱することができました。

歳入の状況

では、歳入の状況を見てみましょう。

2020年度以降は、コロナ対策の国庫支出金を多く受け取ったため、大幅に増えていますが、そういう一時的な要因を除くために、経常一般財源等で見ていくと下記のとおりです。

経常一般財源等は、歳入のうち毎年度経常的に歳入されるもののことです。

こう見ると、2021年度に大幅に歳入が伸びています。

その要因は何か、もう少し詳しく歳入をみていきましょう。

市町村の歳入の多くは、地方税です。

2021年度は前年度比約36憶円の増収となっています。

先ほどの歳入全体の大幅な伸びは前年度比約340憶円程でしたので、地方税の伸びだけでは説明できません。

地方交付税は、2020年度まで右下がりで推移していますが、2021年度に一気に160憶以上増加しています。

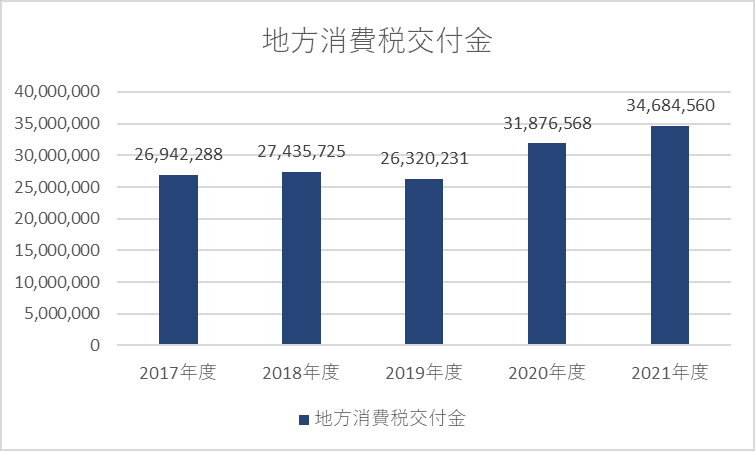

地方消費税交付金は2019年度以後大きく伸びているようです。直近では前年度から約28憶円程の伸びとなっています。

地方税収が伸びたことももちろんですが、各交付金等の伸びが大きかったことが伺えます。

①市町村民税

ここから地方税を細かく見ていきますが、「臨時」に付与されたり「特定」の目的にも使う財源等も含むことをご了承ください。(それでも傾向は掴めるかと思います。)

地方税の多くは市町村民税と固定資産税で、だいたいの市町村において、これら2つで地方税収の約85%を占めています。

市町村民税は2017年度から翌年度にかけて約330憶円程大きく上昇しました。

以後コロナ渦で減少しましたが、2021年度は持ち直しています。

市町村民税を個人分と法人分で分けてみてみましょう。

まず、個人分です。

基本的に右肩上がりですが、所得割が2019年度をピークに減少傾向です。注目すべきは個人均等割りすら減少しています。これは今まで分析してきたどの自治体にもなかったパターンです。

一方、法人分についてですが、

法人均等割は、コロナ前の水準を上回り、法人税割もほぼコロナ渦前の水準に戻っています。

だいたいの市町村では、個人に課す市町村民税に対して法人分の金額が小さいですが、京都市は法人分の割合が類似団体と比較してもやや多いです。(地方税全体に対する割合は、個人:約38.1%に対し、法人:約11.2%)

また、法人市民税のコロナ渦からの回復が他の自治体に比べて早いように見受けられますので、法人市民税の底堅さに支えられて市町村民税が前年度比増となっていると考えられます。

②固定資産税

地方税のもう一つ大きな柱は、固定資産税になります。

固定資産税収は、2017年度から2020年度にかけて約50憶円程上昇していますが、順調に右肩上がりとなっていたものの2021年度に減少に転じています。

固定資産税は、土地・家屋等に対して課税され、ざっくり言うとその評価額を基準として税額が決まるので、近年の金融緩和による土地等の資産価格の上昇が、固定資産税収に追い風となった自治体もあるようです。

京都市は、前年度の税制改正における新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入の減少等に伴う減免措置の適用により減収したとしておりますが、全額国からの交付金により補填(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金)したとのことです。

なお、2022年年度決算においては、固定資産税は59憶円増収等で市税収入は、順調に伸びているようです。

歳出の状況

ここからは歳出の状況です。性質別で見ていきます。

一時的な要因を除くべく、経常的な費用に充当される一般財源の金額を示す「経常経費充当一般財源等」の金額で確認していきましょう。

まず、義務的経費です。

これは、人件費、扶助費 (生活保護費、児童福祉費老人福祉費など) 、公債費など、その支出が法律上義務づけられたものや国の指示によって事実上強制されるもので、任意に節減できない極めて硬直性の強い経費とされています。

京都市の義務的経費は、金額は長期で見て上昇傾向で特に2021年度に大きく上昇しています。

義務的経費の経常収支に占める比率は67.4%です。金額が増えているにも関わらず直近で経常収支比率が下がったのは、恐らく分母たる経常一般財源等が増えた影響でしょう。

政令市の平均が約63%ですから、やや高い水準と言えるでしょう。

では、それらの内訳である人件費、扶助費、公債費をそれぞれみていきましょう。

①扶助費

扶助費は、2021年度こそ減少したものの、基本的に右肩上がり基調のようです。

扶助費の経常収支比率(扶助費が経常的な収入に対しどれくらいを占めるか)は類似団体平均と同水準かやや低いですが(京都市:15.4 %、類似団体平均:15.6%)、人口一人当たりの金額がやや高い水準です(京都市:49,001円、類似団体平均: 46,378円)。

京都市は、「障害者福祉費にかかる扶助費が多いこと、保育所数に占める民間設置箇所数の割合が高く保育所運営費に掛かる扶助費が多いことなどから高率となっている。主に国制度に基づく事業が多いが,運営面における課題が無いかなど点検を行っていく。」としています。

②公債費

公債費は、2021年度に急増しています。

経常収支比率は類似団体平均と同水準かやや高く(京都市:19.7 %、類似団体平均:17.6%)、人口一人当たりの金額も1万円高い水準です(京都市:62,548 円、類似団体平均: 52,412円)。

京都市は、「令和3年度は令和2年度に比べ、償還額(償還元金の増、利率の上昇)が増加したため、公債費の経常収支比率は増加している。引き続き、行財政改革計画に基づき、市債残高の適切なコントロール及び将来の公債費の低減に取り組んでいく。」としています。

市債償還は進んでいるようですが、そのしわ寄せが住民サービスに来ているすると、喜んでいいものか微妙ではあります。

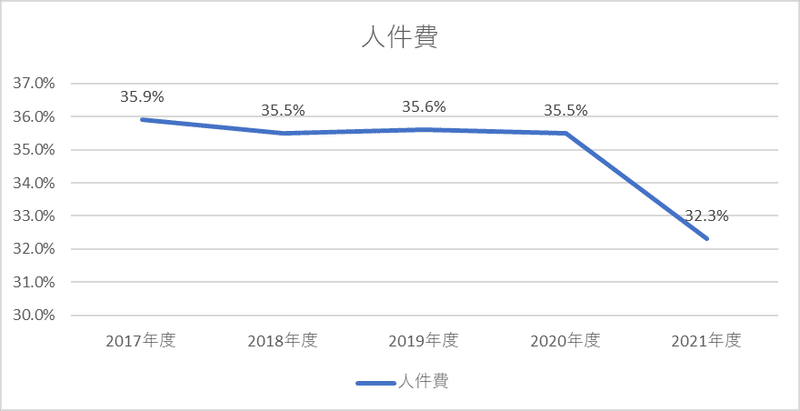

③人件費

人件費は2018年度以降抑制傾向です。

経常収支比率は類似団体平均と同水準かやや高く(京都市:32.3 %、類似団体平均:29.8%)、人口一人当たりの金額も1万円以上高い水準です(京都市:102,384 円、類似団体平均: 88,819円)。

京都市は、「本市では、他都市と比較して、職員数が多いことや、職員の平均年齢が高いこと、退職者数が多く退職手当が多くなっていることなどから、人件費の経常収支比率が類似団体平均を上回っている。職員数について、適正化に取り組んできたものの、類似団体においても職員数の削減が進められたことから、依然として平均との乖離の解消には至っていないことが一因である。引き続き、行財政改革計画に掲げる職員数の適正化(他都市平均よりも多い550人の削減)や時間外勤務の縮減等を推進し、人件費の削減に努めていく。」としています。

財政危機が叫ばれる中、人件費のような身近なところから抑制する努力は行われているようです。

義務的経費の中で直近1年での伸びは公債費によるものが多そうですが、一方で人件費や扶助費の方で抑制が進んでいる状況であることは付言できそうです。

④その他の歳出

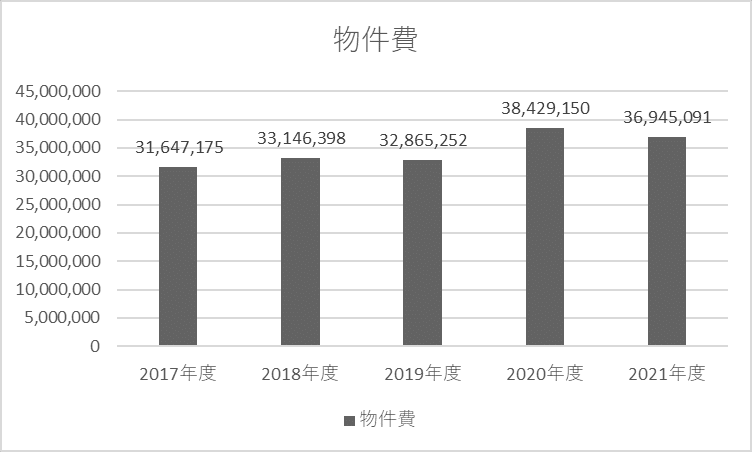

さて、義務的経費以外のもので注目すべきは、「物件費」、「補助費等」と「繰出金」です。

物件費とは、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称で、旅費、交際費、需用費、役務費等が含まれています。

経常収支比率は類似団体平均と比較して低く(京都市:8.4 %、類似団体平均:11.6%)、人口一人当たりの金額も約0.8万円低い水準です(京都市:26,602 円、類似団体平均: 34,584 円)。

京都市は、「本市では、これまでから保育所数に占める民間設置箇所数の割合が高く、保育所運営費にかかる所要額を扶助費で計上してるため、物件費計上額が少ない特徴があり、類似団体平均を下回っている。引き続き、令和3年8月に策定した「行財政改革計画」に基づき、抑制に努めていく。」としており、類似団体平均より経常収支等が低いかわりに扶助費に+されていることが伺えます。

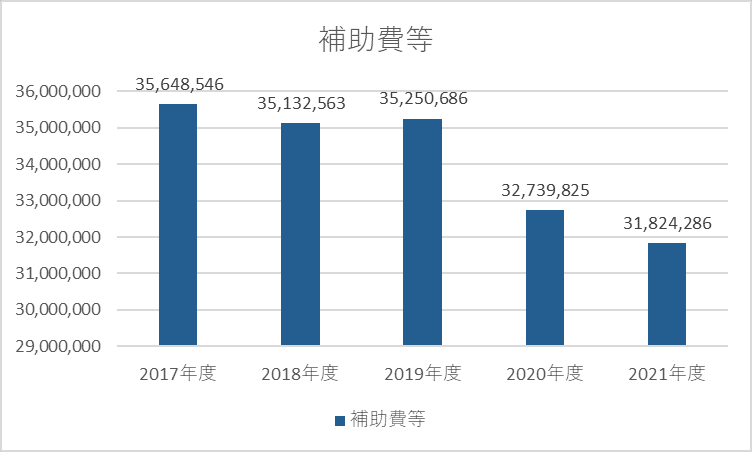

補助費等とは、各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金のことです。

京都市の補助費等は、順調に右肩下がり傾向です。

経常収支比率は類似団体平均と同水準かやや低く(京都市:7.2 %、類似団体平均:7.4%)、人口一人当たりの金額は約0.1万円高い水準です(京都市:22,915 円、類似団体平均: 21,890 円)。

京都市は、「本市では,「京都市補助金等の交付等に関する条例」に基づき、補助金等の交付状況を公開するなど、市民目線に立った適正化の取組みを行っており、令和3年度は類似団体平均よりも下回る水準まで減少している。また、485件の補助金について個々の補助事業の実状も踏まえつつ、総点検を実施。更なる抑制に努める。」としており、これからさらにコストダウンを図るには不必要な補助金にメスを入れられるかが問われていると考えられます。

繰出金とは、会計間相互に支出される経費をいい、ここでは一般会計から介護保険事業会計や後期高齢者医療保険事業会計と言った特別会計や公営企業への言わば仕送りのことを指します。

京都市の繰出金は、右肩上がり基調です。(ただし、全国的な傾向のようです。)

経常収支比率の低下は分母となる歳入増加によるものでしょう。

経常収支比率は類似団体平均と比較しやや高く(京都市:10.5 %、類似団体平均:8.8%)、人口一人当たりの金額も約0.7万円高い水準です(京都市:33,190 円、類似団体平均: 26,110円)。

京都市は、繰出金を含むその他の支出について、「本市において、最も大きいのは繰出金である。令和2年度と比較して、繰出金の経常収支比率は、歳入増加の影響で11.1%→10.4%と減少しているが、高齢化率が28.4%(令和3年度国勢調査時点)と進展しており、後期高齢者医療特別会計や介護保険事業特別会計への繰出金が令和2年度よりも増加しているため、依然として類似団体平均との乖離の解消には至っていない。」と総括しており、人口構造に根差した繰出金抑制の難しさを物語っています。

収支の状況他

では、収支の状況を見ていきましょう。

歳入と歳出の差額から、翌年度繰り越すべきお金を差し引いたものが実質収支です。

実質収支は黒字に復帰です。

実質収支には、前年度から持ち越されているものもあるため、ストック性があるため、純粋なフローを見るとなると単年度収支(=今年度と前年度の実質収支の差額)を見たほうが、より収支というイメージに近い数字を見ることができます。

単年度収支は、赤字と黒字を繰り返しています。

単年度収支の金額は、基金への積立金や市債の繰り上げ償還等は差し引かれていますし、基金の積み立てを取り崩した金額は逆に上乗せされています。

そのため、これらを逆にすれば、さらに実態に近いフローの状況を確認できます。

積立金や繰り上げ償還等は足し上げ、基金の取り崩しは差し引くと、実質単年度収支という数字になります。

少ないながら毎年積み立てを行っており、特に2021年度は94憶の積み立てを行っています。

繰上償還金は2017年度を最後に近年行われていません

積立金の取り崩し額は以下のとおりです。

近年、2019年度に大幅に取り崩しを行ってい以来大きな取崩しはなさそうです。

ここで、基金の状況を見ておきましょう。

貯金にあたる財政調整基金は、2019年度、2020年度に0になってから、2021年度に新たに積み立てが行われました。綱渡りの財政状況を表しています。

減債基金は近年0です。

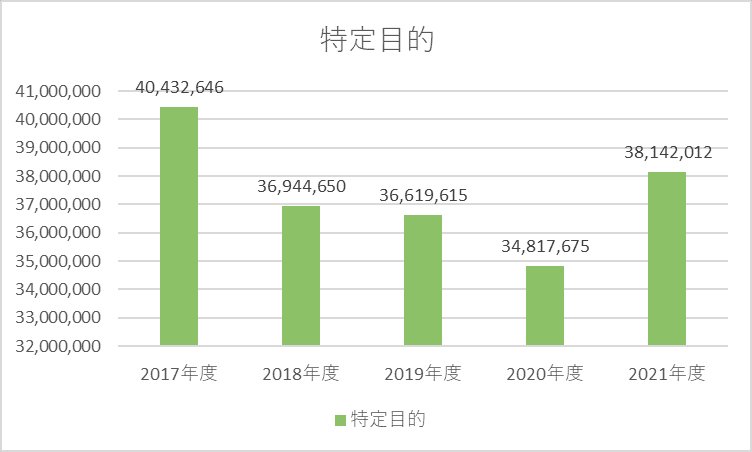

特定目的基金については2020年度を底に再び増えています。

来るべき将来の事業に対する資金的手当てを実施しているものと考えられます。

なお、京都市の特定目的基金の主なものは以下のとおりです。

・市庁舎整備基金

・市営住宅基金

・新住宅市街地開発事業基金

・文化観光資源保護基金

・京都みらい夢基金

基金残高について、人口一人当たりに直すと34,269 円と類似団体平均の46,758円と比較して少ないです。中でも財政調整基金は6,806円と類似団体平均 の20,209円よりかなり少ない水準と言えます。

少々余裕に欠ける財政運営と言えるでしょう。

話を戻して、これらを踏まえて、実質単年度は以下のとおりになります。

こうしてみると、近年赤字の年が多かったですが、直近では黒字になったようです。

しかし、決算額ベースで歳出がまだまだコロナ渦前に戻っていない状況です。

その上、

経常経費充当一般財源等合計が右肩上がりであるため、ここをどう抑制していくかは課題となってくると考えられます。

ちなみに、地方債残高ですが、2020年度までは増加傾向でしたが、直近では減少しました。ただ、人口一人あたり977,872円 と類似団体平均655,445円より30万円以上高い水準となっている点は見過ごせません。

まとめ

京都市の財政をまとめると以下のとおりと考えられます。

・財政力指数は政令市平均より低く、経常収支比率も高い。

・将来負担比率は類似団体内最低水準

・歳入においては、法人市民税収が堅調

・直近では地方交付税等の伸びが大きい

・歳出においては、義務的経費の経常収支比率は高いが、公債費や人件費によるもの

・直近では公債費の伸びが義務的経費の伸びにつながっている

・物件費は低いものの、繰出金は類似団体平均より高い

・実質収支は黒字復帰

・実質単年度収支は直近で黒字

・人口一人当たりの基金積立額少なく、地方債残高も人口一人当たりの金額は30万円以上高い

人件費等の削れる部分は努力を続けられているものの、それだけでは追い付かず、京都市独自の住民サービスにも手を付けなければいけない状況であり、かなり自転車操業的な印象を受けます。

一つ大きな原因に過去の地下鉄事業や新型コロナウイルス感染症対策として中小企業等を支援するための融資制度預託金が増加したことによる分にもあると考えられます。

以前にもお伝えしましたが、京都市は、投資・出資金・貸付金の項目が異常に多いです。

人口一人あたり162,936円と類似団体平均40,840の4倍近い水準となっており、決算額の構成比率21.5%と類似団体平均6.7%の3倍以上の水準となっています。

この、投資・出資金・貸付金が決算の5分の1以上をしめるという、かなり異常な状況となっています。

貸付金部分についてはコロナ渦による一時的なものと考えられますが、投資及び出資金部分が高速鉄道事業に対する建設改良等への出資によるものとされております。

なお、前回の京都市財政分析の際にお話しさせていただきましたが、もともと投資・出資の部分が他の自治体より恒常的に高い水準にあります。2017年度の財政状況資料集において「地下鉄事業に対して経営健全化計画に基づき,多額の健全化出資金を繰り出していることによる」とされており、地下鉄事業が大きな負担となっていることが伺えます。

これらの状況を踏まえた上で、京都市長選において、過去の京都市政をどう総括するか、そして今後どのように財政を立て直していくかが問われていくのではないでしょうか。

👇自治体の財政分析についての入門書

ここから先は

維新支持の海原雄山の政治マガジン『維新マガジン 初見』

維新を中心とした政治経済系の記事を書いてます。 収益の一部は維新またはその所属議員に寄付する予定。

よろしければサポートをよろしくお願いいたします!これからの執筆活動の励みになります!!