不器用な僕が魚を捌けるようになった、禁断のメソッド;前編「持ち手」

第1章 はじめに(こんな方に読んで欲しいです)

この記事は、以下のような『手っ取り早く魚を捌ける様になりたい方々』に読んで頂きたいと思い、作成しました。

『スーパーマーケットに就職し、魚コーナーに配属された方』

『料理人になりたての方』『すし職人見習いの方』

『不器用だけど、何か手に職をつけたい方』

【万々が一、ご利用される方がいらっしゃいましたら】

このメソッドの実行による効果の保証、及び生じた損害・事故の責任は一切負いかねます。またここから先は、長い前置きとなりますので、結論をお急ぎの方は目次の『第4章 結論;禁断のメソッドはこれ!』に飛んで下さい。

第2章 自己紹介(「Mかんぱち」とは何者か)

1980年代前半、大阪南部生まれ。スーパーの魚コーナーで、関西から関東に渡り歩きました。途中1年のブランクはありましたが、丸13年の間、小さなイワシから10kgサイズのブリまで大小様々な魚を捌き続けています。日本の東西の魚文化の違いに戸惑いながらも、不器用なりに何とか生きております。

Mかんぱちは、どれくらい不器用なのか(独断と偏見による5段階評価)

ここでは、僕の「身体スペック」を紹介します。自分では「そこそこ不器用」という自覚があります。もし「日本人の器用さランキング」が存在したなら、下位30%くらいかと思っています。

以下、各パラメータをA〜Eの5段階で自己評価してみました(10代〜20代当時)

1.短距離走:C ⇨10歳までクラスの上位20%だったが、太って膝を痛めて遅くなる。

2.中長距離走:E ⇨同上。短距離より更に2段階落ちの苦手。常にクラスの下位20%。

3.泳力:B ⇨5歳から5年間スイミングスクールに通ったため、クロール・平泳ぎ・バタフライは何とか出来る。50mプール泳ぎきれる。

4.投擲力(ボール小):C ⇨野球ボールサイズなら、最高100km/hは好調時に出せる。遠投は50m位。

5.投擲力(ボール大):D ⇨ハンドボールサイズは苦手。遠投は20m〜30m程度。

6.野球・ソフトボール・サッカー・バレー・ドッジボール:C ⇨自主練を、シコタマこなして平均レベル。ガチの人には手も足も出ない。中学時代1年間だけソフトボール部所属。通算打率1.000(1-1)。どん詰まりのセンター前ヒット。

7.バスケ・全ラケット競技:E ⇨苦手どころではない。手も足も出ない。

8.ボート(漕艇):C ⇨大学時代に打ち込む。最初の技術習得は同期で一番遅れるも、3年後の最終学年の引退間際には、インカレベスト8(M4+)。それでも「C」にしたのは、「Sサイド」「Bサイド」「スカル」の3漕法の中で、出来たのが「Sサイド」のみだったため。才能そのものはありません。結果が出た要因は、「継続力」と「戦略」によるものと考えています。

9.武道・格闘技:D ⇨経験は、草相撲と授業の剣道のみ。30代で武術を習い出したので、現在は何とかC位に上達しているかも。

10.自動車運転:D ⇨26歳で働きながらの普通免許取得。ギリギリの技術。カーナビがないとお手上げの方向音痴。7万キロ走行で事故歴2回(①風邪の時にバックで電柱ぶつかる自損 ②急ブレーキかけた時に追突される)、違反歴2回(①信号無視 ②スピード違反…いずれも判定方法がモヤっとしましたが)。ハイエースまでなら何とか200km位は運転出来る。

11.器用さ・順応性:E ⇨新しいことを覚える速さは、全日本人の中で多分下位30%。体力と戦略でカバー。環境の変化に弱く、良い時と悪い時のムラが半端ない。

12.体力:B ⇨身長180cm、体重70〜80kg。握力53kg、背筋力170kg。定期的な筋トレとウォーキングで最低限は維持してきた。

13.メンタル:E ⇨自他ともに認める豆腐メンタル。本番で極度の緊張をするために、「狂人」を憑依させることで正念場を凌ぎ、副作用として疲労のために翌日半日寝込む。すぐお腹が痛くなるので、ヤクルト・ビオフェルミン・納豆の乳酸菌トリオで対策。メンタル自転車操業状態。

トータルで、「CとDの間のD寄り:下位30%」でしょうか、ざっくりと。

つまり「平均をソコソコ下回る身体能力」といった所でしょう。

いや〜、改めて見ると中々厳し目のスペックですね!運動センスの不足分を、練習量で補うしか無かった半生を再確認出来ました。

次章では、僕が不器用ゆえに困った事をお話しします!

第3章 就職で直面した危機、「不器用すぎて魚捌きが終わらない!」

さて不器用な僕は、スーパーに就職して魚を捌く状況になり、自分の不器用さを白日の下に晒されました。

1年目:下手さを思い知らされ危機感を覚えるも、雑用係で終わる

大手スーパーでは殆どが、本部で集合研修を行って魚捌きを学ぶのですが、僕の初期能力は、「同期10人中最下位」でした。

新入社員当時の僕が配属された魚コーナーは、「超繁盛店」といっても過言では無い現場で、常に短期的な結果を求められ、じっくりスキルを磨く余裕など微塵もありませんでした。

ここの1年間では「パック詰め」「値段付け」「品出し」「発注」などの雑用に追われ、「魚捌き」のスキルを育てる事は出来ませんでした。

2年目:魚捌きのチャンス到来も、伸び悩んで焦る

新店舗のオープニングスタッフとして異動し、仕事を実質ゼロリセットする形となりました。オープンから2ヶ月位は、一年目の時の店と同じような多忙な日々でした。少し落ち着いた頃に当時の上司である魚チーフが、有難いことに僕の魚スキルの強化の手助けをして下さいました。具体的には、朝から調理まな板に立たせてもらえて、遅かろうと下手だろうと兎に角我慢して僕を使ってくれました。

よくプロ野球で監督が、期待の若手をレギュラーに据えて結果が出なくても使い続けるケースがありますが(日ハム・中田翔選手や巨人・岡本和真選手など)、感覚としてはそれに近かったと思います。

しかし所詮は不器用な、C〜Dランクの僕です。1ヶ月・2ヶ月と精度は徐々に向上していたものの、相対的なスピードが中々上がらずに焦りを覚えて来ました。以下、僕の自問自答です。

「やばい、このままでは時間内に調理が終わらず、仕事の段取りが後手後手となって残業まみれになってしまう!」

「何か、急速に、魚捌きを上達させるメソッドを編み出さないと!自分は不器用なんだから、普通の事を言われたままにするだけでは生き残れんぞ!何か、何か無いか!?」

必死に考えた僕は、とあるメソッド(目的を達成するための方法)を開発しました。

第4章 結論:『禁断のメソッド』はこれ!

4-1 メソッドのざっくりイメージ:3ステップ

そもそもなぜ僕が「禁断の」という厨二病なキャッチコピーをつけたのか。それは「普通に物理的に危ないから」なのです。

…「早よ言えや!」

と、レイザーラモンRGの「あるある言いたい」の時の様な気持ちの皆様、お待たせ致しました。早速その「禁断のメソッド」を手短に申しあげると、こちらになります。3、2、1、ドン!

(当メソッドは、大まかに分けると3ステップで構成されております。)

ステップ1:「包丁を!」

ステップ2:「手に縛り付けて!」

ステップ3:「寝るべし!」

「包丁を手に縛り付けた状態」でこのままベッドインして下さい!

大きな意図は、「包丁を手から全身に馴染ませて、自分の身体の一部のようにコントロールしやすくする事」です。

以上がざっくりとしたイメージになります。

さて4-2では、さらに詳細を(注意事項も含めて)述べて行きます。

先ほどはざっくりと3ステップで述べましたが、次は細かく7手順という形でご説明致します。

4-2 メソッドの詳細:7手順

【ご利用に際して】

1.時間帯は、必ず就寝前にお願いします。食事・お風呂・排泄・歯磨きなどは済ませておいて下さい。

2.安全第一でお願いします。小さなお子様やペットのいらっしゃる方は、ご自身に100%触れない「隔離状態」で行って下さい。

3.このメソッドの実行による効果の保証、及び生じた損害・事故の責任は一切負いかねます。

以上、万々マンマンマン…が一、ご利用の方がいらっしゃった事を想定した注意事項でした。

問題ないでしょうか?では説明に参ります。

準備する物はこちら!

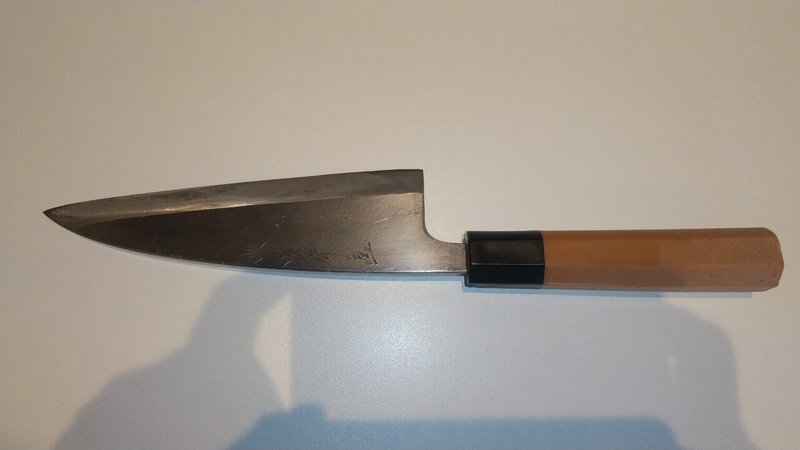

✅包丁:1本(安全を鑑みて、刃渡り15cm〜18cmの出刃包丁がベター)メソッド専用にして、普段の調理用とは分ける事をお勧めします。

✅キネシオロジーテーピング:30cm〜40cm(75mm幅がベター)

✅ラップ

✅新聞紙

✅ガムテープ

✅タオル

✅ハサミ

各適量

ワシの影、思い切り写ってんなオイ!

ごめんなさい、次回はちゃんとした照明を用意します。

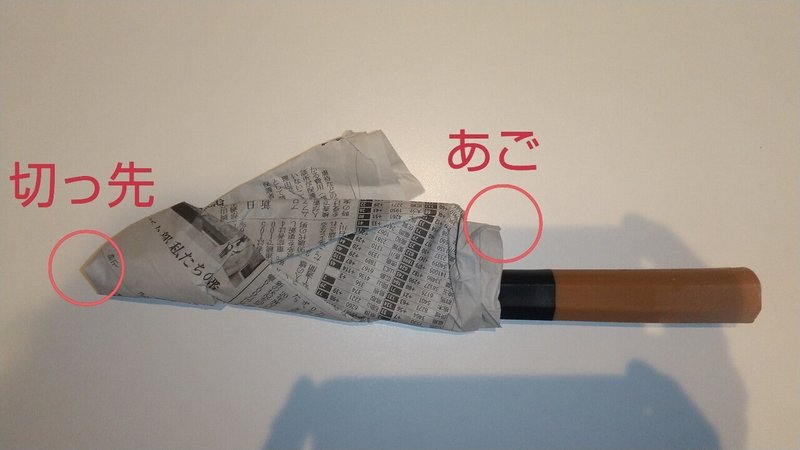

手順1:包丁を新聞紙で巻く。特に「切っ先」と「あご」は厚めに巻く。

包丁を新聞紙で巻くと、インクの油脂が刃の品質保持に役立ってくれます。

手順2:その上からガムテープで巻く。

手順3:その上からタオルで巻く。

手順4:その上からラップで巻く。

手順5:包丁を手に持つ。できるだけ現場での持ち方を意識する。

手順6:手の上から、キネシオロジーテーピングで巻きつける。

↓上:手のひら側写真、下:こぶし側写真

75mm幅のものなら、深く考えずに大雑把に巻いて下さい。テーピングに伸縮性があるので、最初は確実に外れにくいように極限まで伸ばしてキツく巻くのが良いです。

手順7:ベッドに入り、寝る。

可能でしたら、寝たままこちらの就寝前エクササイズをお試し下さい。

1:「指先を、テーピングが外れない程度に自由に動かし、包丁を手に馴染ませる」

2:「日中、包丁を持っている時の緊張感を思い出し、全身であえて力んでみる」

3:「息を鼻から吸って口から出し、全身の力を抜く」

1〜3を繰り返し、だるくなったら一休みもしくはそのまま寝落ちして下さい。

では、おやすみなさい!

手順8:起床後、テーピングを外して出撃

さあ朝です!テーピングを剥がし、包丁をどこか適当な所に隠蔽し、いつもの支度をして出撃して下さい!

そして仕事から帰って、「あとは寝るだけ状態」になったら、またこの7手順を繰り返して下さい。とりあえず3日〜1週間は続けてみて下さい。僕は「魚を捌く仕事」が本業なだけあって、翌日に効果が出ました。

「持ち手編」は以上になります。読んで頂き、ありがとうございます。

第5章 最後に&次回予告・後編「添える手編」へ

ごめんなさい、今回書きながら思ったのですが、「包丁の持ち手は良いけど、怪我しやすいのは添える手(多くは左手)だよな」と。添える手への言及を、完全に忘れておりました。安定のポンコツぶりでございます。

でもご安心下さい。僕みたいなポンコツでも、どうにかなりました。次回・後編では、「禁断のメソッドの、添える手への応用」を解説致します。また、このメソッドを開発するに至った試行錯誤のアレコレをお話ししていきます。

今回、このようなくだらない解説文に最後までお付き合いいただき、感謝この上ございません。それでは、後編でお会い出来る事を楽しみにしております。

不器用でも、共にどうにか生き残りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?