[OldCityBoy的「映画」考察] 2001年宇宙の旅(1968) ➡この映画だけはなぜか異次元の完成度を誇り、映画史の特異点

もはや語られつくされており、自分ごときが語れる映画でもないのですが、旧帝大にて通信工学修士を取っており・電磁工学の論文を出しているゴリゴリ理系から視点より。

この映画だけは、なぜか映画史の特異点なんですよね~。

この"特異点"という意味ですが、数学的に言うと微分できない箇所で、物理世界ではエネルギーが集まりやすい箇所で、宇宙ではブラックホールの原因と考えられてます。

要は"ここだけなんか変"と理解してもらえば良いのですが、

67年→俺たちに明日はない

68年→2001年宇宙の旅

69年→明日に向かって撃て

と並べてみると、映像表現的文脈においても、”2001年宇宙の旅"、は明らかに変なのが分かるのです。

具体的に、"俺たちに明日はない"、が67年でニューシネマの始まりで、衝撃は大きいですが映像表現自体はまだ粗さがあります。"明日に向かって撃て"、はかなり洗練されていますが、その1年前の映画である"2001年宇宙の旅"は、洗練の極致に至っており、全てが完成されてしまっているのです。

また、数学的に他の映画と次元が違うのです。具体的には、他の映画は地球上の話であり2次元上のストーリーなのですが、この映画の舞台は宇宙で3次元のストーリーなんですよね。

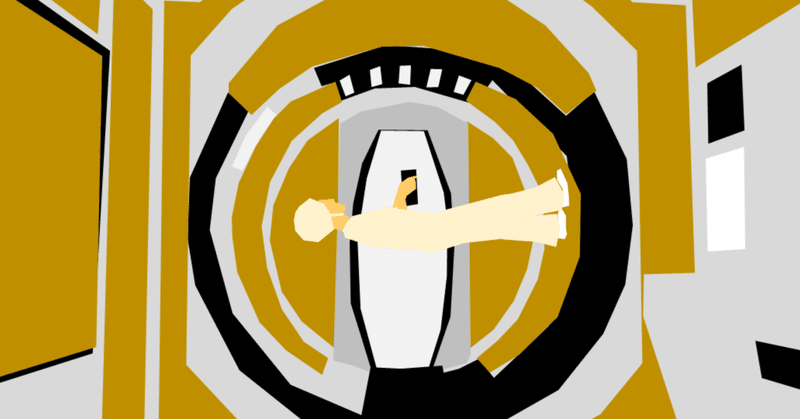

この映画、"モノリス"や最後の"赤ちゃん"が語られがちですが、上なことを考えるゴリゴリ理系が一番衝撃を受けたのは、

無重力の表現が、数学的直観とあまりに一致している!!!

で、当時の理系人間は、

無重力状態って、これに違いない!!!

と唸ったはずです。

だって、アポロの月面着陸がこの映画の1年後の69年なんですよ!

よって、この映画の製作時は無重力を経験している人は世界で指で数えられるほどしかおらず、どうやったら無重力状態なるものを知ることができたんだ…。

そして、ゴリゴリ理系なエンジニアからすると、

どうやって無重力を撮影したんだ!?

が気になって仕方がない…

数々のエンジニアや科学者がアドバイザーとしてこの映画に参加したようですが、彼らの言うことを理解でき、それを画に落とし込める能力って、数学と美術のセンスが無いとできない…。そして、それを実際にやりのける機材を監修するには、工学のセンスが無いとできない…。

特に数学のセンスという点では、他の監督とは一線を画し、その観点からも特異点な映画でした~。

***

Instagram・Threadを、noteより全然気軽な雰囲気やっていますので、覗いていただけると嬉しいです。

#おすすめ名作映画 #映画感想文 #映画 #映画レビュー #映画感想文 #映画感想 #note映画部 #映画鑑賞 #映画評 #映画好きな人と繋がりたい #おすすめ映画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?