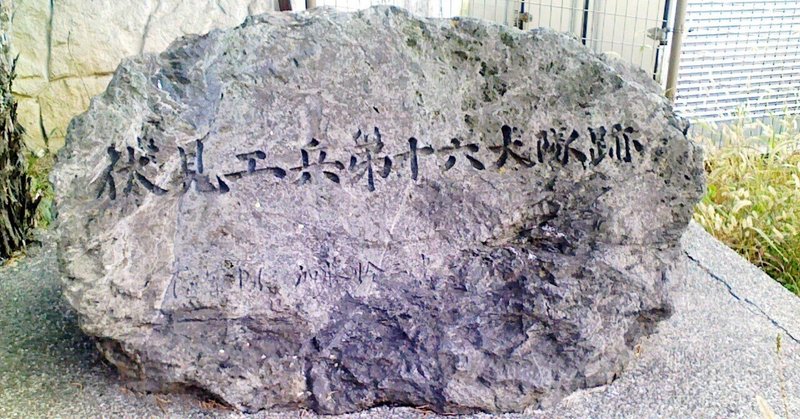

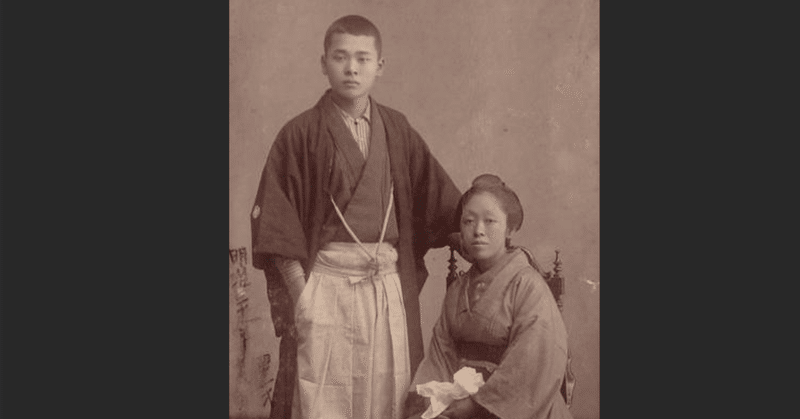

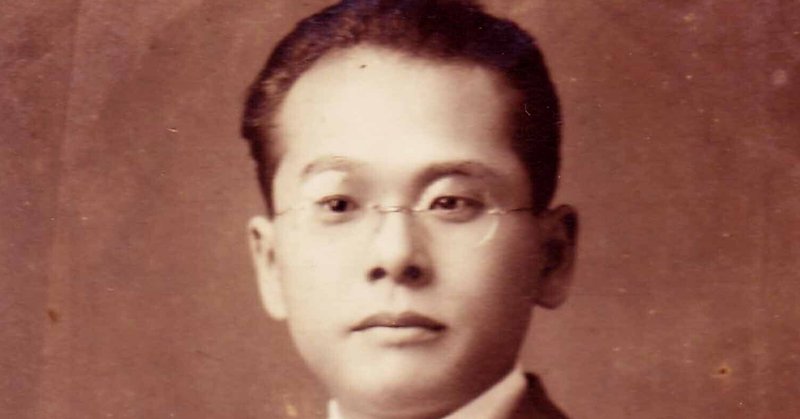

中西伊之助(1887年2月8日〜1958年9月1日)はプロレタリア作家、社会運動家として、様々な被抑圧者の解放のために力を尽くした。

京都府久世郡槇島村(現・宇治市槇島)の農…

もっと読む

- 運営しているクリエイター

記事一覧

「母のこころ」 短編小説 中西伊之助著

プロレタリア作家ー中西伊之助の短編小説「母のこころ」を紹介したい。

小作農の作兵衛はとう⌃死んだ。全く、彼は、とう⌃死んだのだ。……

たれでも、最後は死である。それを疑ふ人は、たれ一人もない。だが、作兵衛ほど、安楽に死んだ人はないだらう。彼はありふれた言葉で表現するならば、『眠るが如く死んだ』

が、彼がその眠るが如く、なんの苦悶もなく死んで行つたのには、かうだ。彼は七十一にもなつて、まだせつ