連載日本史㉓ 律令制(1)

669年、大化の改新の功労者である中臣(藤原)鎌足が死去した。翌々年、天智天皇(中大兄皇子)は自分の息子の大友皇子を史上初の太政大臣に指名した。鎌足が死んで歯止めが利かなくなったのだろう。露骨な優遇策であった。天皇の弟であり、皇位継承の最有力候補であった大海人皇子(おおあまのおうじ=後の天武天皇)は、身の危険を感じ、出家して吉野に引っ込んだ。謀反の疑いをかけられて殺された蘇我倉山田石川麻呂や有間皇子の事件が脳裏をかすめたのだろう。兄弟といえども、いや兄弟だからこそ油断はできない。

万葉集には天智天皇の愛人であった額田王と、元カレの大海人皇子との有名な歌のやりとりがあり、兄弟と額田王の三角関係が示唆されているが、当時の恋愛は現代よりもおおらかなものであっただろうから、それほど深い確執があったとは思えない。わが子を皇位に就けたいと願った天智天皇の目には大海人皇子が邪魔者に見え、その雰囲気を大海人皇子が敏感に察知して先手を打ったというところだろう。

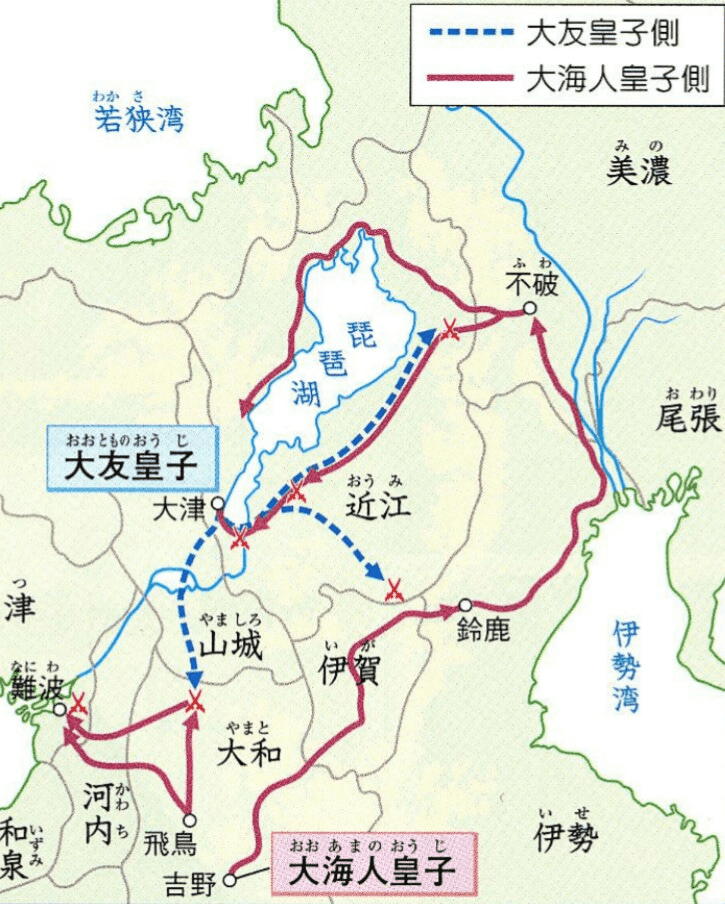

天智天皇の死後、大友皇子が近江大津宮で後継に立つと、大海人皇子は吉野で挙兵し、672年、壬申の乱が始まった。結果は各地の豪族の支持を集めた大海人皇子が一か月足らずで勝利を収め、敗れた大友皇子は自害した。わが子に皇位を譲ろうとした天智天皇の強い願いが仇となったわけだ。過剰な愛情は、かえって子孫の身を滅ぼす。

壬申の乱の翌年、大海人皇子は飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)に遷都し、天武天皇として即位した。皇后は天智天皇の娘である鸕野讃良皇女(うののさららひめみこ)、後の持統天皇である。

天武天皇は即位当初は大臣をひとりも置かず、天皇一族による徹底した中央集権政治(皇親政治)を行った。目指すは唐をモデルとした律令国家の建設である。律とは刑罰を定めた法であり令とは行政法や税法にあたる。つまり、天皇をトップに戴く官僚機構を中心とした法による支配を、日本の統治の基本的な在り方としたのである。「天皇」という呼称、「日本」という国号が正式に用いられるようになったのも天武天皇の時代からだと言われている。

681年に律令の編纂が本格的に開始され684年には八色の姓(やくさのかばね)によって氏姓制度の再編成が行われた。天皇は永続的な都城の建設を志し、大和三山(畝傍・耳成・香久山)に囲まれた奈良・藤原の地を適地と定めて造営工事を開始したが、完成を待たずに死去した。彼の遺志は次代の持統天皇へと受け継がれていくことになる。聖徳太子・蘇我馬子コンビから、中大兄皇子・中臣鎌足コンビを経て、営々と築き上げられてきた国家統治の礎は、天武・持統天皇コンビによって、漸く完成をみようとしていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?