トマトと楽土と小日本 ~賢治・莞爾・湛山の遺したもの~②

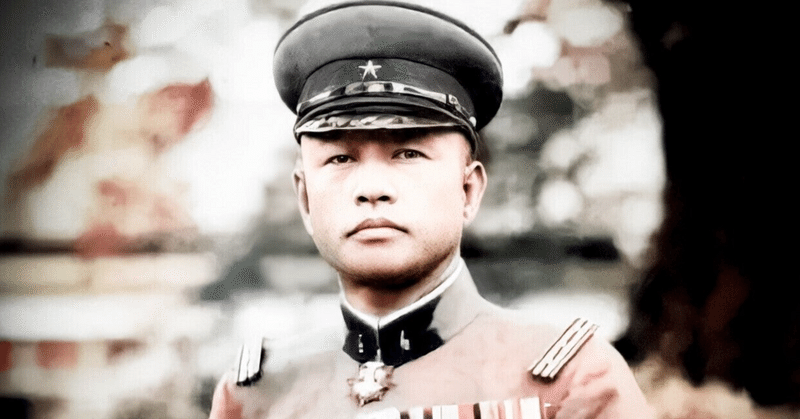

ここで湛山と同時代を生きた軍人・石原莞爾(1889-1949)に焦点を移したい。山形に生まれ、仙台・東京と陸軍幼年学校で優秀な成績を収めて1907年に陸軍士官学校に入学した莞爾は、軍事のみならず哲学や歴史にも幅広く関心を有し、陸軍大学校を次席で卒業。陸軍軍人としてのエリートコースを歩んでいた。

三・一独立運動の翌年、1920年に莞爾は日蓮主義を奉じる国柱会に入会。国柱会は日蓮宗僧侶であった田中智学によって創設された宗教団体であり、後に帝国主義日本のスローガンとして利用されることになる「八紘一宇」すなわち日本を盟主とする世界統合を理想として掲げていた。莞爾は智学の思想に深く共鳴し、新天地としての満州に王道楽土・五族協和の夢を見るようになる。ドイツ留学を経て1928年に関東軍参謀として満州に赴任した莞爾は、自身の構想を実現すべく満州領有に向けての軍事行動の準備に着手した。

1931年、莞爾は関東軍高級参謀の板垣征四郎と共謀し、自作自演の爆破事件を中国兵の仕業に見せかけ、「自衛のため」という名目で軍を動かして一気に満州全域を制圧した。十五年戦争の発端にあたる満州事変である。軍事行動に対して慎重な姿勢を取っていた日本政府も、既成事実に引きずられるように関東軍の行動を事後承認していく。日本人・満州人・漢人・朝鮮人・モンゴル人――五つの民族が共に栄える理想郷の建設こそが、満州の大地に莞爾が思い描いた未来図であった。

しかし、その後の事態は莞爾の思惑通りには進まなかった。事実上は日本の傀儡国家に過ぎなかった満州国では多民族への差別意識を露わにする日本人も多く、現地の住民には日本人に強い反感を抱く者も少なくなかった。また莞爾は、満州国の独立を維持してアジアの安定を保つには、日中が全面戦争に陥る事態は絶対に避けるべきだと考えていたが、暴走する日本軍は1937年の盧溝橋事件を皮切りに、中国本土や東南アジアにまで戦線を拡大してしまう。無謀な戦線拡大に反対を唱える莞爾の主張は、「私たちは満州事変であなたが模範を示したことをやっているだけだ」という主戦派の反論に対して説得力を持ち得なかった。結局、彼は軍中枢で主戦論を唱えていた東条英機らと対立し、表舞台から退くことになる。その頃には既に日本は全世界を敵に回して破滅への道を突き進んでいた。

莞爾の行動と挫折から私たちが得ることのできる教訓は「目的は手段を正当化しない」ということだ。「理想社会の建設」を大義に掲げた軍事行動は、たとえ一時的に成果を得られたとしても、中長期的に見れば新たな問題を引き起こすのが歴史の必然である。「テロとの戦い」を大義に掲げた戦争が更なる暴力の連鎖を生んだことは記憶に新しい。「目的のために手段を選ばない」というのは、だから間違っている。目的を達成するためには、適切な手段を選択することが何よりも重要なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?