連載日本史151 寛政の改革(1)

田沼意次の失脚後、1787年に老中首座の地位についたのは、白河藩主として藩政改革に実績を上げていた松平定信であった。吉宗の孫にあたる定信は、享保の改革をモデルとして、飢饉で荒廃した農村の復興と都市の治安の安定に努めるとともに、綱紀を引き締めて幕府の権威回復を図った。寛政の改革である。

農村に対しては、天明の大飢饉の教訓をふまえ、救荒備蓄に力を入れた。凶作に備えた穀物倉として各地に社倉・義倉・郷蔵の設置を命じ、囲米(かこいまい)の制を実施した。蓄えられた穀物や金銭は、困窮者への貸付や災害時の対応に活用された。また、農村から都市への出稼ぎを制限し、旧里帰農令を発して農村からの人口流出を止めようとした。物と人との両面から、農村の立て直しを図ったのである。

都市政策では「鬼平犯科帳」で有名な火付盗賊改の長谷川平蔵の建議で人足寄場が設置された。江戸市中の無宿人を強制収容し、打ちこわしの発生を防ぐとともに、紙漉き・彫り物・草履作り・髪結・大工・左官など、さまざまな職業訓練を入所者に施して社会復帰を促す更生施設であった。また、各町に町費を節約させ、七割を蓄えさせる七部積金の制度も導入している。こうした社会政策によって治安は急速に回復した。

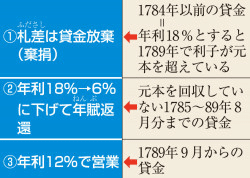

財政においては、借金漬けになっていた幕臣を救済するために、棄捐令(きえんれい)を出した。これは旗本・御家人の蔵米を換金する商人であり、禄米を担保にして幕臣に多額の貸し付けを行っていた札差(ふださし)に対して、六年以前の借金を帳消しにし、五年以内の借金の利率を大幅に下げた上で返済の長期化を求めるものである。幕臣たちにとっては有難い話だが札差にとっては迷惑この上ない。旗本・御家人が一息ついたのもつかの間、その後、札差の貸し渋りが起こり、幕臣の窮乏はかえってひどくなったという。室町時代の徳政令しかり、現代における経営危機の大企業への損失補塡しかり、一時しのぎの救済策がかえって経済全体を悪化させるのは世の常だ。

ちなみに、当時の幕臣たちを苦しめていた札差の借金の利率は、年利にして約18パーセント。5年で借金が倍になる計算である。そう考えると随分と高い利率のように感じるのだが、実は現代の日本の消費者金融の利率の上限も借金の額によって少々異なるものの、ほぼその辺りに設定されているのだ。つまりは、消費者金融の借金は5年で倍になる、ということ。くれぐれも御利用は計画的に、不要不急の借金はつつしみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?