連載日本史202 日清戦争後の外交

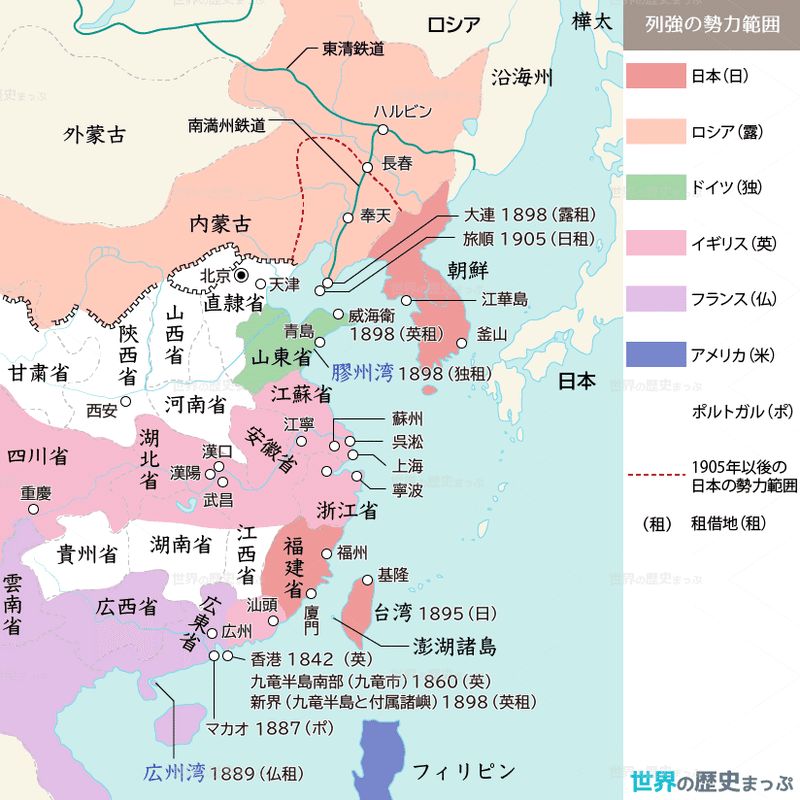

日清戦争後の下関条約で多額の賠償金を日本に支払う羽目に陥った清では、そのための借款を欧米列強に求めた。その代償として列強は競って中国各地を租借した。1898年にはドイツが山東半島の膠州湾、ロシアが遼東半島の旅順・大連港、イギリスが九龍半島・威海衛を租借、翌年にはフランスが広州湾を租借し、それらの租借地を拠点として、満州はロシア、山東はドイツ、長江流域はイギリス、南部とインドシナはフランス、福建省は日本というように、各々の勢力範囲を広げていった。いわゆる列強の中国分割である。

米西戦争で勝利し、スペインからフィリピンを得た米国では、1899年に国務長官ジョン=ヘイが中国の門戸開放と通商上の機会均等を唱えた。植民地獲得競争での出遅れを取り戻そうという意図が透けて見える。帝国主義の潮流が世界中を覆いつつあった。

中国も黙って手をこまねいていたわけではない。1898年には康有為らが中心となって、政治体制の近代化を目指す変法自強運動に取り組んだ。しかしながら、この内部改革は保守派の西太后らによるクーデターによって潰えた。戊戌の政変である。

大陸での権益争いにおいて日本との利害の衝突が最も顕著であった相手はロシアである。中国東北部(満州)と朝鮮での勢力拡張をもくろむ両国は、しばしば協定を結んで折衝を重ねた。1900年、中国で「扶清滅洋」をスローガンに掲げた義和団の蜂起(北清事変)が起こると日本・ロシアを含めて八ヶ国の軍隊が出動して鎮圧し、清朝はますます弱体化した。日本政府内ではロシアとの協調路線をとって日露協定の締結を優先すべきだとする伊藤博文らとイギリスと同盟してロシアに対抗すべきだとする桂太郎らが激しく対立した。結局、帝国大学の学者たちの建議もあって主戦論が優勢となり、1902年に日英同盟協約が調印された。一方、ロシアでも強硬派が政権を握り、日露交渉は決裂。日本は大国ロシアとの戦争に臨むこととなるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?