連載中国史45 清(4)

明・清の対外貿易政策は中国伝統の冊封・朝貢体制が基本であった。すなわち中華皇帝を頂点とした縦の秩序のもとでの統制から外れた貿易は認めないとする海禁政策である。逆に言えば、その体制の枠内においては、他国の文化を受け入れる姿勢をとっていたということでもある。

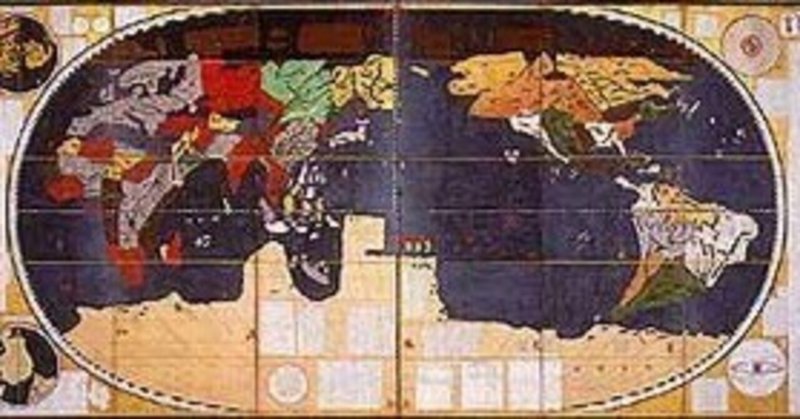

大航海時代を経て東方の航路を開拓したヨーロッパ諸国は、イエズス会の対抗宗教改革における海外布教の促進もあって、17世紀から18世紀にかけて多くの宣教師を中国に送り込んだ。明末にはイタリア人のマテオ・リッチが北京に滞在し、東洋初の科学的世界地図といわれる「坤輿万国全図」を刊行した。彼の布教によってキリスト教に入信した政府高官の徐光啓は、彼との共訳でエウクレイデスの「幾何原本」を漢訳している。ドイツ人のアダム・シャールは清の順治帝のもとで「崇禎暦書」を著し、初の西洋人官吏として欽天監長官に就任した。ベルギー人のフェルビースト、フランス人のブーヴェ(白進)、レジスらは康煕帝に仕え、10年の歳月をかけて中国全土の詳細な実測地図である「皇輿全覧図」を作成した。ブーヴェは「康煕帝伝」も著し帝の指導力を称賛した。

雍正帝と乾隆帝の二代にわたって清王朝に仕えたイタリア人のカスティリオーネ(郎世寧)は美術・建築の分野で才能を発揮し、西洋の遠近法や明暗法などの写実的な画法を伝え、乾隆帝の離宮である円明園にベルサイユ宮殿を模した西洋風の宮殿を設計した。彼の残した乾隆帝の騎士像画は、皇帝の威風堂々とした乗馬姿を活写し、帝に対する彼の敬慕の心情をにじませているようだ。彼は帝より早く1766年に世を去ったが、まさかその100年後に中国に侵攻した英仏軍によって円明園が破壊されることになるとは思ってもみなかったことだろう。カスティリオーネの死は、中国と欧州世界の蜜月の終焉でもあった。

乾隆帝の晩年、1793年にイギリスからの使節であるマカートニーが貿易制限の緩和を求めて北京を訪れる。産業革命をいち早く成し遂げ、海外市場の開拓に乗り出した英国にとって、中国は最も魅力的な市場のひとつであった。しかし彼が皇帝に対する三跪九叩頭の礼を拒否したことで交渉は決裂。通商条約の締結はならなかった。イエズス会の宣教師たちとは異なり、自由貿易を通じた国益拡大をもくろむ英国にとっては、中華思想に基づく冊封・朝貢体制は受け入れがたい旧弊だったのだ。19世紀に入って英国の中国貿易は、植民地のインドを通じた三角貿易へとシフトしていく。その主軸となったのは、インド産のケシの実を原料とした麻薬、すなわちアヘンであった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?