連載日本史96 室町幕府(2)

室町幕府の統治機構は、基本的骨格としては、鎌倉幕府のそれを継承していたが、幕府が鎌倉から京都へ移ったことにより、相対的に関東・東北の出先機関を充実させる必要に迫られた。まず中央では、鎌倉幕府の執権にあたる将軍補佐としての管領(かんれい)が設置され、その下に行政機関の政所、軍事・警察を司る侍所、裁判を担当する評定衆・引付が置かれた。管領は足利氏一門の細川・斯波・畠山氏が交代で務め、三管領と呼ばれた。また、侍所の長官である所司は、四職と呼ばれた有力守護大名の赤松・京極・山名・一色氏が交代で務めた。

地方では従来の九州探題に加えて、東北に奥州探題・羽州探題が置かれ、鎌倉府では関東管領が関東八ヶ国と伊豆・甲斐の計十ヶ国を統括した。関東管領の下には、鎌倉幕府同様、政所・侍所・問注所・評定衆が置かれた。諸国にはこれも鎌倉時代同様に守護・地頭が置かれたが、特に守護の勢力は南北朝時代の混乱に紛れて大きく伸張し、実質的な地域支配権を拡大していた。つまり室町幕府の統治機構は鎌倉幕府の換骨奪胎であり、政治システムの面ではさほど変化はなかったと言える。それでは何が大きく変わったのかと言えば、それは経済であろう。

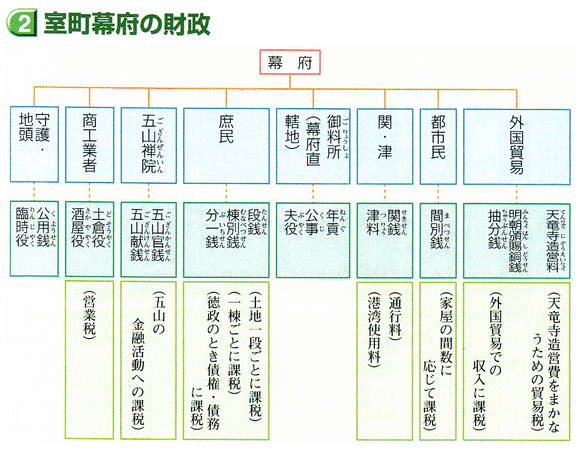

室町幕府の税収は多岐にわたる。将軍の直轄地である御料所からの年貢や、守護・地頭からの分担金・賦課金の他に、商工業者からは営業税としての土倉役・酒屋役、入港税・通行税としての津料・関銭、田畑や家屋に課した段銭・棟別銭など、とにかくあらゆる方面に財源を求めた。京都の市民に課した宅地税としての間別銭(地子銭)では通りに面した間口の広さで税額を決めたので、京都の町屋はおしなべて間口が狭くなったのだと言われている。また、鎌倉五山にならって指定された京都五山などの寺社からも、官銭や献上銭を得ていた。さらに義満の時代には、明との朝貢形式による勘合貿易により、明の皇帝から頒賜(下賜)される銅銭や物品や、貿易商人の利益に賦課した袖文銭なども貴重な財源となった。これらのほとんどは金納であり、貨幣経済の全国的な浸透がうかがえる。

鎌倉幕府の主従関係は、土地を媒介にした御恩と奉公の関係で成り立っていた。一方、室町幕府の主従関係は、外形的には鎌倉幕府の封建的主従関係を踏襲しているものの、御恩と奉公ではなく、利益によって結びつく度合いが強かったのではないかと思われる。貨幣経済の発達は全国の交易・流通を飛躍的に促進させ、社会全体の流動化を強めた。つまり、政権の上部構造は鎌倉時代とさほど変わっていないが、下部構造は大きく流動化しているという室町幕府の特徴が、税制の変化から見えてくるのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?