■迷路の町横須賀を歩く

●ドンツキ協会の齋藤さんと横須賀へ

ドンツキ協会の齋藤佳さんと知り合ったのは何年前だったろうか。

ドンツキ協会とは、協会ホームページによれば、

《「ドンツキ協会」は東京・向島に数多く存在する袋小路「どんつき」をまちの個性であるとして肯定的に捉え、観察、表現、郷土研究等により、「どんつき」と徹底的に向き合い、関わり合いながら「どんつき」の地位向上に勤めることを主旨としています。》

という団体で、メンバーは齋藤さん以下3名、『タモリ倶楽部』に出演したこともある。

知り合った経緯などは省くが、齋藤さんに一度、向島を案内してもらったところ、向島は迷路の町だった。齋藤さんはたくさんのドンツキ=行き止まり路地を紹介してくれたのだが、結局ドンツキが多い町とは迷路なのであり、ドンツキを観察するという行為は、私から見れば迷路の町歩きとなんら変わらない。

齋藤さんは仕事の合間やプライベートを利用して全国のドンツキ多発地帯、すなわち迷路の町をフィールドワークしているらしい。

そんな齋藤さんとまたどこか歩いてみたくなり、迷路の町を歩きに行きませんかと誘ってみたところ、横須賀に行きましょう、との返事がきた。

横須賀は相当な迷路だそうだ。

たしかに三浦半島は地形が複雑で、京浜急行で南下していくと、車窓に崖の上にへばりつくようにして建つ住宅が多く見られるようになる。そもそもこのあたりは京急の路線自体トンネルだらけで、とくに横須賀近辺では短いトンネルが連続していることからも、そこに迷路が発達していそうなことはほぼ想像がつく。迷路の町ができやすい条件のひとつに複雑な地形や高低差があるからだ。

複雑な地形、高低差のある土地。そんな場所に町を作るのは大変なため、もともとは放っておかれて雑木林にでもなっていたところに、何らかの理由で町を作らざるを得なくなったとき、しかもそれが大規模開発ではなく自然発生的に生まれるとき、迷路の町は誕生する。

齋藤さんによれば、迷路の町ができやすい条件として、港町、温泉、鉱山などがあるという。そのほかにも敵の侵入を防ぐため、防衛上の理由から迷路化させた町もあるが、やはり多いのは港町、温泉、鉱山だ。

たしかに温泉や鉱山は、発見されれば地表の形状におかまいなくそこに町ができ、港は周囲が山がちな入江に作られることが多いから、やはり町は傾斜地に作られることになって容易に迷路化するのである。

横須賀の場合は軍港だ。

背後に山が迫る地形は、まさに典型的な迷路化条件である。

実際地図で見れば、埋め立てなどで平坦に広がる市街地に対し、背後の住宅地には複雑に分岐した細い道が多数見てとれる。

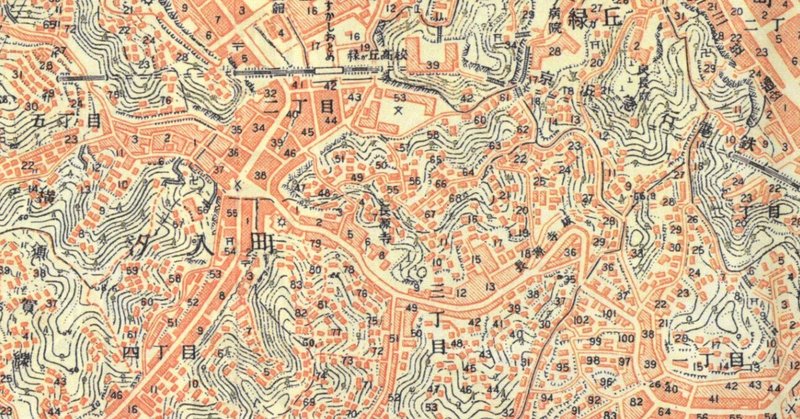

ここで明治41年に印刷された横須賀の市街地図を見てみると、港湾に面した平野部がすでに発展しているのに対し、後背の丘陵地は道路沿いに建物がある程度で、まだ発展していないことがわかる。

その後太平洋戦争を経た昭和29年発行の地図では、丘陵地まで開発が進んでいる。

明治の地図には港から少し南へ離れた丘陵地の奥に練兵場や陸軍の衛成病院という表記が見えるが、この陸軍衛成病院が、昭和29年には国立病院になり、その西にあった要塞歩兵営(廠?)が不入斗中学校になっている。

つまり現在横須賀中央駅の背後にそびえる丘陵地は、軍港があったがゆえに迷路化が進んだと言えそうである。今では宅地開発が進み、三浦半島中の丘陵地が開発され迷路化しているような気もするが、横須賀市の丘陵地の迷路化に限っては港が大きな要因だったと言っていいのではないだろうか。

なんて真面目に考察しそうになったが、今は、なぜそうなったかについて深く知りたいわけではなく、迷路を彷徨いたいだけなので、さっそく齋藤さんとともに出かけてみたい。

●香港のような階段

最初に案内されたのは、京浜急行の横須賀中央駅からしばらくいった三笠ビル商店街で、道路に沿って延びる商店街のなかに突如裏口のような自動扉が出てきたかと思うと、その先に人通りのない長大な階段が現れたから驚いた。

横須賀中央駅から連なるこの商店街は山の麓にあって、比較的平坦で区画も整理された市街地と、背後に控える錯綜した住宅地のちょうど境目になっている。

自動扉には「豊川稲荷入口」「豊川山入口」と書かれていたから、この階段の上に豊川稲荷があるのだろう。どこか異様な雰囲気が感じられたのは、豊川稲荷のせいではなく、商店街からしかアプローチできない奇妙な立地のせいだ。

階段の途中から振り返るとそこは建物に囲まれた袋小路で、商店街の扉がなければどこにも抜けられないのがわかる。先にはそびえたつ高層ビルが見え、建物と土地のからまり具合は、香港を彷彿させた。

階段を昇り、豊川稲荷を過ぎて崖上に出ると、舗装された細道があり、はやくも商店街の喧騒とはかけ離れた雰囲気である。

と、ここで、齋藤さんから不意にミッションを授けられた。

ここからずっと南にある不入斗公園まで地図を見ることなくたどり着けというのだ。

無目的に歩くより、真剣に目的を持って歩いたほうが迷路をより深く味わえるということか。

不入斗公園は陸上競技場なども備えた大きな公園だが、前日に地図を見た記憶をたぐりよせても、そんなものがどのあたりに位置していたかまるで思い出せなかった。わかっているのはなんとなく南の方角にあるということだけだ。

そもそも不入斗って何て読むのかもわからんと思ったら、いりやまず、だそうである。

「べつに最短距離で行ければ最良という話ではありません。いかに優雅に回り込んだか。それがこういう町を歩くときのポイントと言っていいかもしれません」と齋藤さん。

そうそう。散歩なのだから最短距離を行ってもしょうがない。

●知りたくない欲求

とりあえず南へ向かって歩き出すと、左右両側が崖となって落ちている蟻の門渡り状の小道に出た。

この道だけですでに面白い。ダムの上を歩いているようだ。そのうち道がだんだん下りはじめたので、いったん考える。せっかくここまで長い階段を昇ってきたのに降りるのはもったいない。

少し戻って別のルートへ。

階段を下りた先、スカイラインが切れているところに坂道が見えた。あそこに行きたい。あの向こうにはどんな景色が広がっているのか知りたい。

そう思って階段の下を坂が見える方へ進んでみたが、行き止まりになってしまった。すぐそこに見えていた坂にたどり着けない。

住民にとっては不便な話なのだろうけれど、この瞬間私はワクワクした。

迷路の町の楽しさは、風景が謎に満ちていることにある。それはつまり未知であることをベースにしているということだ。

歩きながら、この道の向こうはどんな風景が広がっているのかと想像する。

この角を曲がれば何に出会えるのだろう。ここに住んだらどんな気持ちだろう。

すべては空想であり、空想できるのは知らないからである。住み慣れてしまえば、迷路はむしろ不便なだけかもしれない。すぐそこに見える坂に行くのに、大きく回り道をしないといけないのだ。

地図に頼らずに歩きたくなるのも、知らないという状況を出来るだけ長く保ちたいからだろう。

知らないから、未知だから、知ろうとして、空想して楽しめる。

ということは、迷宮に惹かれる気持ちの奥には、豊かな空想を発動させるために、あえて知りたくないという欲求が隠れているとも言えそうだ。

結局その坂には、いったん左方向へさらに下った後、折り返して上ることでたどり着けた。その先には汐入の住宅街の展望が広がっていた。

しばらく景色を眺めていたが、見てしまった以上もう知らなかったときには戻れない。さっきはワクワクした坂が普通の坂になった瞬間である。

汐入と不入斗とは違う方向なので、ここで今来た道を戻り、さらに南へ進む。

途中印象的なアパートを発見した。

傾斜地の途中、細い階段を下りた先にあったのだが、車などもちろん通れない細道の先の袋小路に、まるで駐車場かと見まごうようなコンクリートの広い空き地とともに建っていた。

アプローチはこの細い階段しかなく、つまりは旗竿地に共同住宅が建っているわけで、その点でも珍しい気がしたが、何よりこのような場所に建物を建てたこと自体に驚く。

そもそもこういう迷路の町での住宅の建設はどうやるのか。クレーン車もミキサー車も、それどころか普通自動車さえも近寄れない場所にどうやって建てるかはかなりの難題ではないか。

鳥取県にある三徳山投入堂は、崖の途中に建てられた建物だが、そういう建物の例に漏れず役小角が投げ入れたという伝説が伝わっている。であれば、このアパートにも何か伝説が残っていてもおかしくない、そんな気がした。

長い階段を下りると車の通る道に出たが、すぐ対面にあった階段を上った。やはりできれば狭い道を歩きたい。

そうしてこの後もわれわれは、あっちへふらふらこっちへふらふらと彷徨いながら不入斗公園まで歩き続けた。まったく知らない場所にもかかわらず、最終的にはわりと的確にたどり着けたのである。

私の中にはその状況を逐一書き綴っていきたい衝動があるが、私がたどった行程をいちいち説明されても読者は退屈なだけだろうから詳細は省く。

実はずっと悩んでいるのだ。

迷路の町を歩くことの面白さを、どうすれば伝えられるのか。

私自身は未知の町を彷徨いながらさまざまな空想を迸らせたが、読者は私の筋書きに沿ってこの町を紹介されただけで、自分自身で道に迷っていないのだから、仮に読み物として面白く書かれていたとしても、彷徨う興奮を味わうことはできないだろう。

この静かな興奮をどう伝えればいいのか。

まだいい答えは思いついていないので、かわりに今は町の迷路っぷりがわかる写真をいくつか載せて、あとは宿題としておきたい。

「建設の匠」より転載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?