【年間企画】縮小社会 宮崎の未来図~第3部・第4部

本県の人口は2030年までに100万人を切るとみられ、人口減をきっかけに社会全体の規模が小さくなる「縮小社会」は避けられない。都市部に流出する若者や、県内で結婚や出産をためらう人々の声を紹介。止まらない人口減少の根底にある問題に向き合います。

このコンテンツは年間企画として現在、宮崎日日新聞社・本紙1面中心に連載中のものです。第3部「自然減と社会減の果てに」は2024年3月20日~3月28日、第4部「苦悩する自治体」は2024年4月21日~4月30日に掲載されました。登場される方の職業・年齢等は掲載当時のものです。ご了承ください。

縮小社会⇒第1部・第2部

SNS特報班①

「縮小社会」読者の声

■少子化実感 将来に不安/政策転換求める意見も

本紙で1月1日付から連載している「縮小社会 宮崎の未来図」について、LINEを使って読者から疑問を募るSNS特報班で意見や感想を募ったところ、地域で進む少子化を肌で感じ、将来に不安を感じている声などが届いた。県外への人口流出や人手不足の問題の解決に向けて、政策の転換を求める意見も相次いだ。

県内では少子化や県外への人口流出などの影響で、2030年までに人口が100万人を割り込むという試算もある。

中学生の子どもを育てる宮崎市佐土原町の50代の会社員男性は住宅街に暮らしているが、「周りは1人暮らしの高齢者か空き家ばかり。自分の子どもが卒業したら小中学生はゼロになる」として、「空き家が増え続ければ、地域が維持できなくなるのでは」と懸念する。

政府は児童手当の拡充など「次元の異なる少子化対策」を掲げる。しかし、不妊治療の経験がある日向市のパート従業員の女性(53)は「子育て中に手当てが支給されるから産もう、とは思わないのでは。働きながらでも不妊治療のための休みが取りやすくするなど、子どもを望む人への支援が必要」と要望する。

本県は進学や就職のタイミングで若者が県外に流出している。この女性の長女も県外の大学に進学したが、卒業後は帰ってきそうにないといい「新しい仕事の誘致など、若者が働く場がもっとあれば」とつづった。

人口減少により、県内ではさまざまな業種で人手不足が深刻だ。高齢者施設の管理者だった東諸県郡の70代男性は「老人ホームとデイサービスを開設した12年前にはすでに、働き手の獲得に苦労していた」と人手不足が解消されない福祉現場の問題を投稿した。

男性は、県が合計特殊出生率全国1位(1・8台)を目指すことについて、識者が「独身の若者や女性には圧が強すぎて逆効果」と指摘した本紙記事に「私もそう思う」と理解を示し、「移住に力を入れても、パイの取り合いになるだけだ。現状に合う政策を考えた方がいい」と対策の見直しを求めた。

2024年3月1日

識者インタビュー

宮崎大地域資源創成学部教授 杉山智行氏

■県内人口減 負の経済循環/若い世代 対策急務

若者の県外流出や出生数の減少など、社会、自然減の「W減」が続く本県。県民の暮らしに目を向けると、既にさまざまな現場で人口減の影響が広がっている。現状や対策について識者に聞くとともに、関連データを紹介する。

宮崎銀行入行。2006年、みやぎん経済研究所に出

向、19年7月から主席研究員。21年10月から現

職。専門は観光・地域経済・産業政策。宮崎市出身。

-人口減少は県民生活にどう影響しているか。

「労働力不足は深刻で、医療や介護、観光業など幅広い分野で人手不足が起きている。人口減が地域経済を縮小させ、再び人が減る悪循環に陥っている。経済の縮小に伴う『負の経済波及効果』を分析すると、2015年からの5年間で県内から約6600人の就業者が失われた計算だ。少子化で統廃合が進む学校も影響は大きい。例えば、高校が1校無くなると地域から子育て世帯が流出する可能性が高まる。県内のある自治体では高校1校がなくなったと仮定した場合、毎年10億円程度の経済損失が出る試算もある」

-人口減少がこのまま続くと、どのようなことが起きると考えられるか。

「財政破綻した北海道夕張市が思い出される。公共施設や行政サービスは次々と減らされ、人口はピーク時の約12万人から6千人台まで減った。視察すると、空き家が連なり、高齢者を中心に買い物にも苦労している光景があった。少子化対策は結果が出るまでに時間がかかり、国内の出生率が今すぐ回復しても、人口が増え始めるのは80年ごろになる予測もある。一刻も早く対策に取り組まないといけない」

-有識者研究会として知事へ提言書を提出した。

「県の全ての施策で、少子化問題を念頭に横断的に対策を取るべきだ。行政だけではなく、企業や県民も含め、全県的な取り組みが求められる。県内では若者の県外流出が人口減の一因となっており、若い世代の所得向上など、人への投資が必要だ。学生と話すと、出産や子育てをコストやリスクに捉えていると感じることもある。経済の長期停滞時代に育ち、将来の見通しの描きづらさも背景にあるのではないか。若い世代が安心して暮らせる社会基盤をつくる必要がある」

-人口減社会に県民はどのように向き合うべきか。

「行政主体の少子化対策は数多くあったが、行政だけでは厳しいこともここ数年で分かってきた。人口と経済は相関関係があり、地域で循環型の経済を構築することも一つの対策になる。例えば県民が年に4日間、地元食材だけを食べると地域でお金が回る。通常なら県外に流れたと想定されるお金の1%(約47億円)を取り戻すことができる。誰もが頭の隅に少子化や人口減を意識し、何かできることはないかと考え、行動することが大切だ」

データで見る「W減」の影響

出産1次施設 県南ゼロ/小中学校統廃合相次ぐ

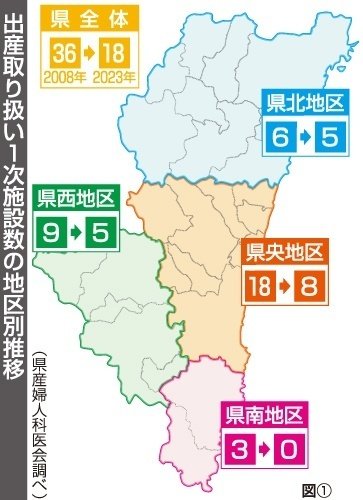

厚生労働省「人口動態統計」の速報値(外国人らを含む)では、2023年に生まれた本県の赤ちゃんの数は前年から8・9%減り6933人となった。少子化に伴い、低リスクの出産を取り扱う県内の1次施設はこの15年間で半減。県産婦人科医会のまとめでは08年の36カ所から、23年には18カ所に減少した=図①。

周産期医療圏別に見ると、最多は県央地区(宮崎東諸県、西都児湯)の8カ所。県北地区(延岡西臼杵、日向入郷)、県西地区(都城北諸県、西諸)が各5カ所で続く。県南地区(日南串間)は23年からゼロとなった。市町村別では、1次施設があるのは宮崎、都城、延岡、日向、高鍋の5市町に偏在しており、身近に1次施設がない地域の妊産婦は出産に不安や負担を抱えている。

子どもの数が急速に減るにつれ、各地では小中学校の統廃合が相次ぐ。文部科学省の23年度学校基本調査によると、県内の小学校数はこの20年間で54校(19%)減の232校に、中学校数は16校(11%)減って132校となった=図②。

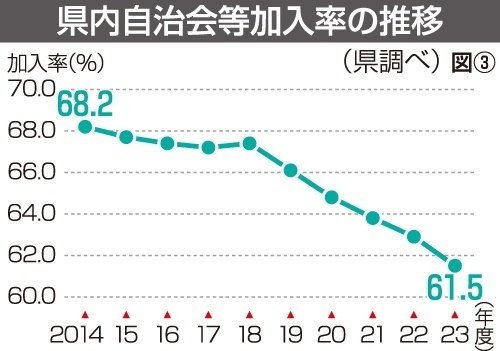

人口減、高齢化、核家族化の進行は自治会組織など、地域住民同士のつながりにも影響。県によると、県内市町村の23年度自治会等加入率は61・5%となり、14年度から6・7ポイント減った=図③。人口減少による影響は、さまざまな面で広がり続けている。

2024年3月20日

第3部 自然減、社会減の果てに

出生数を死亡数が上回る自然減と、県外へ人口が流出する社会減が20年以上続く本県。県民の暮らしや地域に縮小社会が与える影響を伝える。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?