防災は「失敗」こそ成功への近道

※このnote記事は、武蔵野美術大学 大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダシップコース 「クリエイティブリーダシップ特論II」 の課題エッセイとして記載したものである。

第9回ゲストは、を務める、デイビット・佐伯潤さん!アフターコロナ―や日本列島を襲う災害対策に関心が高まる中、タイムリーで大変興味深い内容を共有いただいた。

彼が語る「防災に関するコミュニケーションデザイン」とは一体どのようなものだろうか?

▶︎72時間生き延びられますか

突然だが、あなたはいま被災したら、72時間生き延びれるだけの装備はあるだろうか。

残念ながら私にはそんな装備はない。このエッセイを書いている今、あるのは充電60%のMacbook Airと半分飲んだペットボトル1本である。

72時間生き延びることができるようにしておくこと=災害対応なのだという。1年くらい防災分野に関わってきたが、プロの言葉は厳しかった。

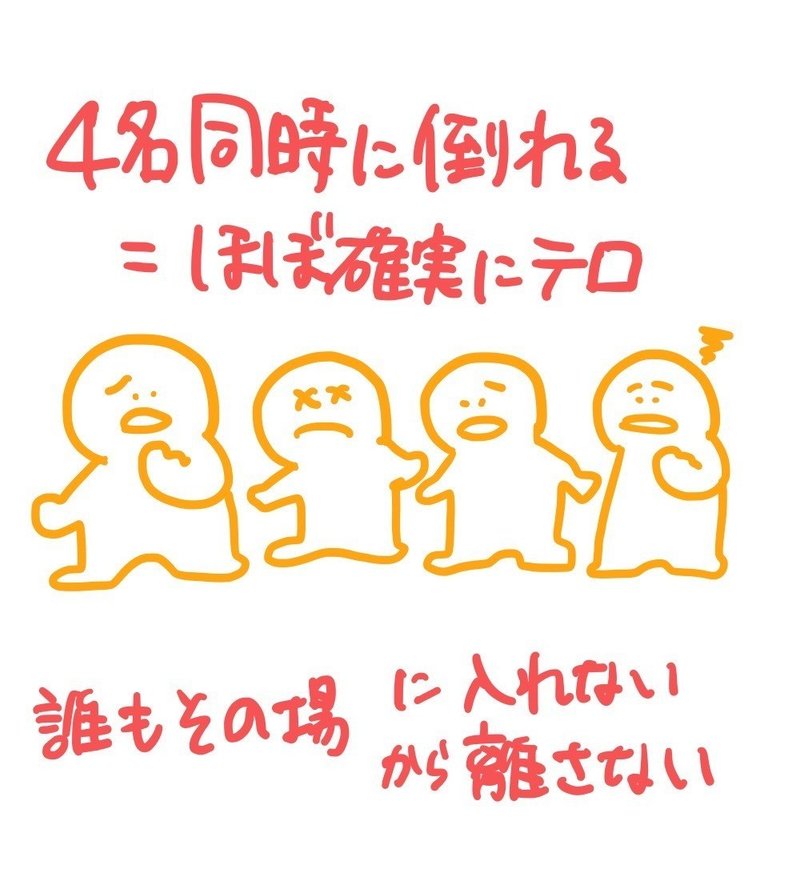

上記は状況を想定した簡易テストでの状況である。突然、店の中で4名が一気に倒れた場合、あなたはどう行動するべきだろうか?

あってはほしくない状況だが、佐伯さん曰く「4名が一気に倒れるような自体=テロ」を想定して動くべきなのだという。もちろん、上記テストの答えは「誰もその場に入れない&その場から離さない」である。

同じくクイズ。どちらかだけを助けられる状況で、AさんかBさんのどちらを救出しますか?という問題。

制限時間は十数秒。具体的に誰かを思い浮かべて考えてしまった私は、ついに判断できなかった。だってどっちも大事なんだもん。

でも、ここで一番まずいのは判断しないことなのだという。

ぶっちゃけどちらを選んでもいいから、必ず判断をする、ことが災害対応における成功なのだそうだ。難しい・・・。

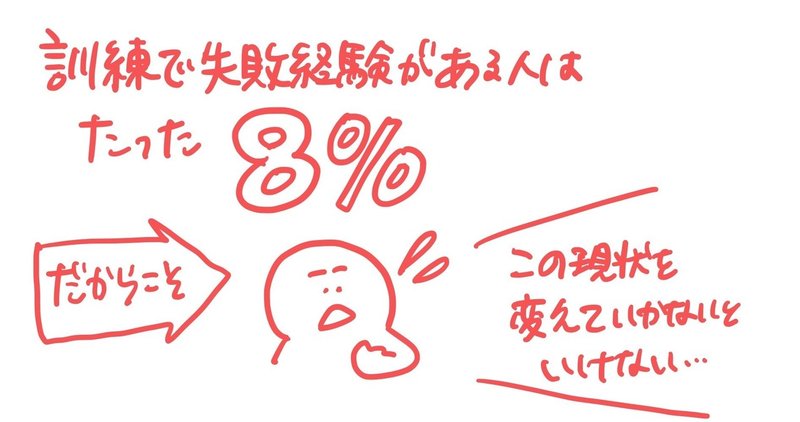

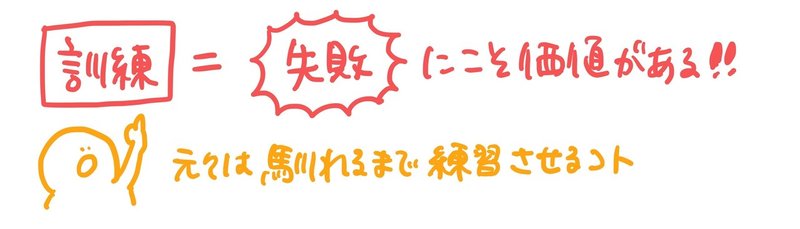

▶︎訓練において「失敗」したことはあるか

会社員時代も何度も避難訓練には参加してきた。

だが、確かに訓練だとみくびっていたのか、まともな失敗体験をしたことがない。実際、先生が行ったアンケートでも、たった8%の人しか訓練での失敗経験がないのだという。

訓練だから失敗できるのだ。だからこそ、「失敗するとこうなる・・・」という気持ちを身に着ける上でも、恐れずに訓練に挑む必要がある。

何事も失敗しないように、という教育方針は素晴らしいのかもしれないが、怪我してもいいところは全力で怪我しに行かないと、本当の有事の際にどんなことが起きるのだろうと怖くなった。

また、私たちは「失敗できるような訓練に参加できていない」という課題もあるように思う。事前に訓練と知らされた日時に、高層ビルを階段で駆け下りる(これはこれで本当に辛いが)だけでは足りないのだ。

勉強もスポーツも何もかもに通じる真理だが、全ての技術や技能は基礎の土台あってのものだということを実感した。

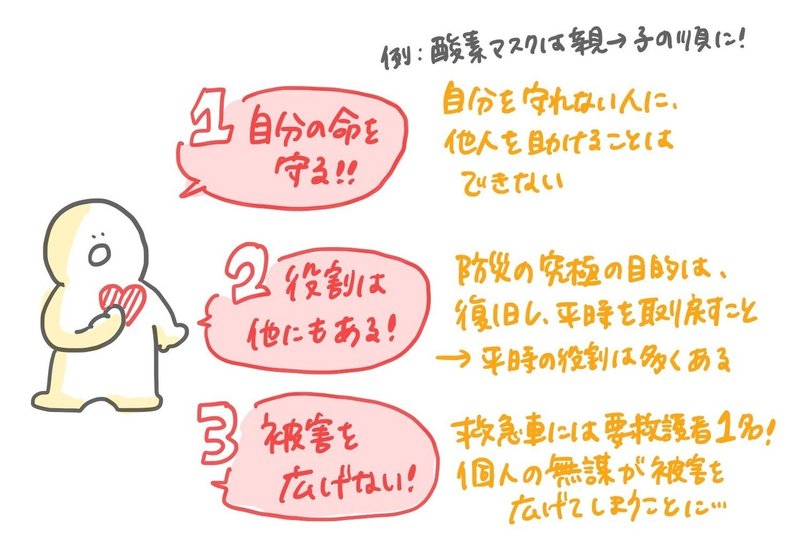

▶︎災害対応の絶対ルール「自分の安全が最優先」

上記がルール3箇条である。当たり前のように聞こえはするが、2と3は少し意外な考え方かもしれない。

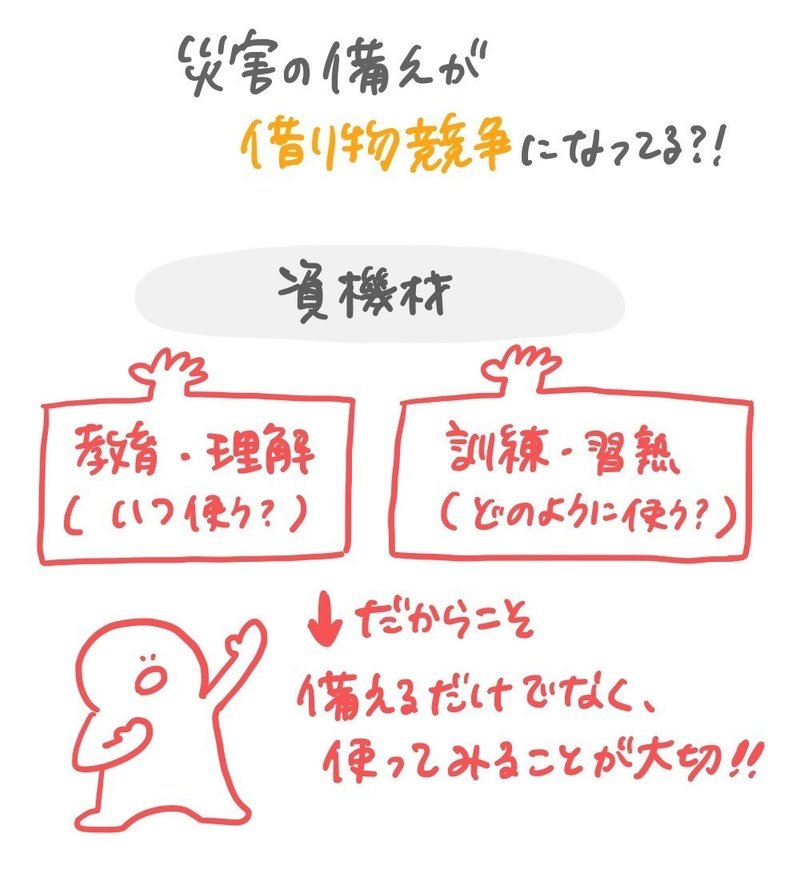

▶︎その備え、ちゃんと使いこなせますか?

私も防災の備えはしている方だと思っていたが、備えているグッズをちゃんと使いこなすことができるか?という意味では非常に不安である。

家に備えることが防災の第一歩だとは思うが、それで満足せず、実際に使ってみる体験も必要であると改めて実感させられた。

▶︎有事と平時で気をつけること

大学生時代に市民救命士の資格を取得したことがあり、AEDの使用方法なども学んできたが、実は、災害発生後72時間の間は使わない方がいいという。

AED対応は傷病者にかかりっきりになってしまう上、トリアージ(緊急時の傷病者のレベル別の判断)的には、心停止=死と見なすそうだ。

残酷だが、助かる命をより多く救うためには、合理的な指標なのかもしれない。

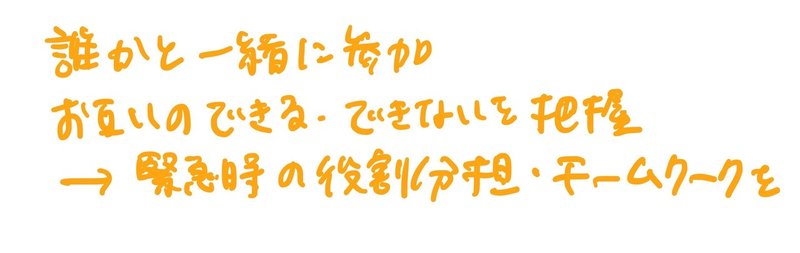

また、訓練には1人よりも誰かと一緒に参加することが望ましいらしい。できれば、家族や友人、会社の同僚など、日常的に多くの時間を共有する人と一緒に参加し、互いの得意分野(できる・できない)を把握しておくことで、緊急時の役割分担やチームワーク発揮につながるのだという。

自分なりに取り組んできた防災の備えは無駄ではないことを改めて感じることができたとともに、今のままではせっかくの備えが100%十分に発揮できるわけではないことも理解できた。

非常用トイレや非常食など、まずは身近なところから、実際に使用してみて、自分自身の防災力を上げ、少しずつ身近な家族や友人にもこの考え方を共有していくことが、災害時に自分や大切な人を守ることにつながるのだと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?